Der zerbrochne Krug, ein Lustspiel [Handschrift]

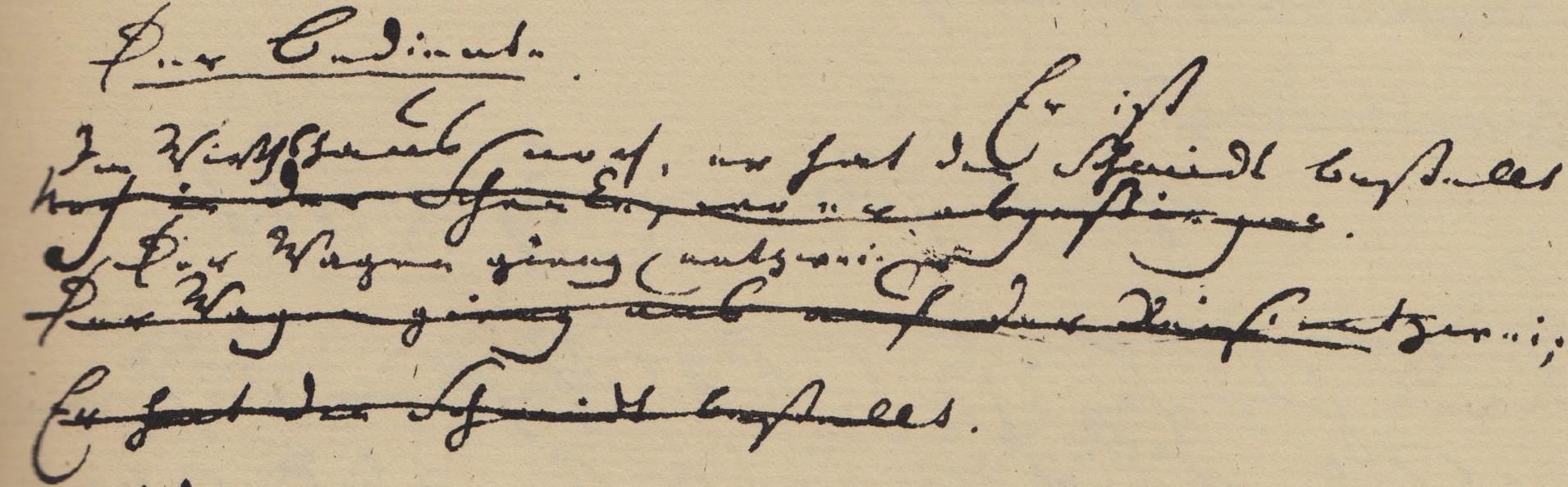

nach Handschrift.

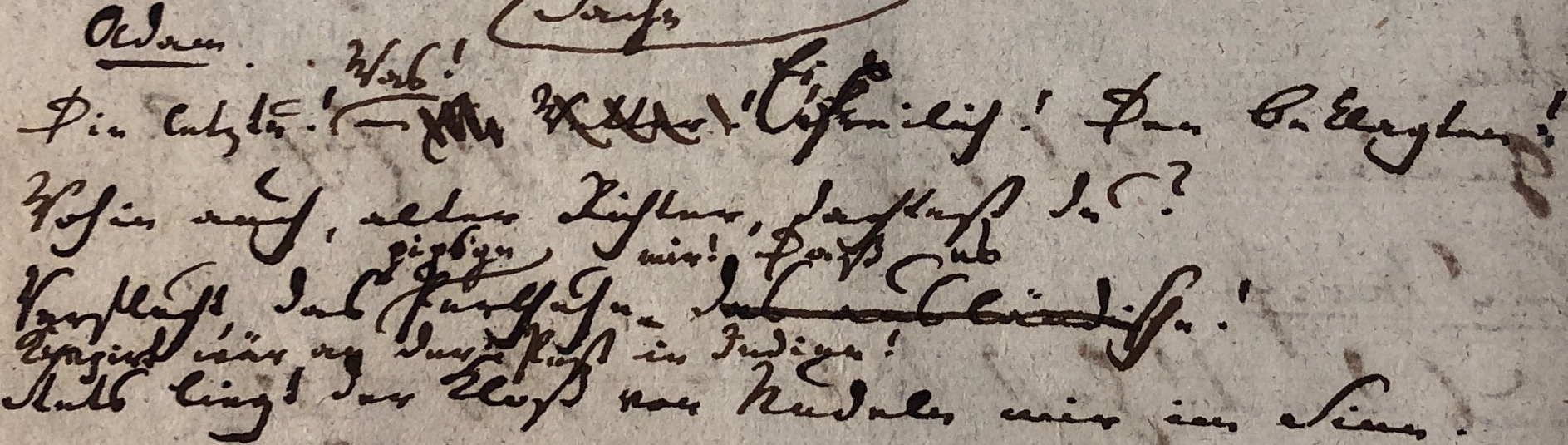

Die textkritische Fassung Handschrift zeigt die diplomatische, nicht emendierte Wiedergabe der Handschrift. Der originale Zeilenfall ist beibehalten. Die Fassung wird auf Smartphones wegen der Zeilenlänge nicht angezeigt.

In der Fassung Konstituierter Text ohne originalen Zeilenfall wird der Zeilenfall mit einem Schrägstrich / angezeigt, die Zeile wird aber nicht umbrochen. Alle Emendationen sind ausgeführt und im Anhang einzeln verzeichnet. Ansonsten fusst die Fassung auf dem konstituierten Text der textkritischen Fassung der Handschrift.

In der Fassung Konstituierter Text ohne langes ſ ist das lange ſ durch s ersetzt. Ansonsten fusst die Fassung auf dem konstituierten Text der textkritischen Fassung der Handschrift.

ein Luſtſpiel,

[Leerseite]

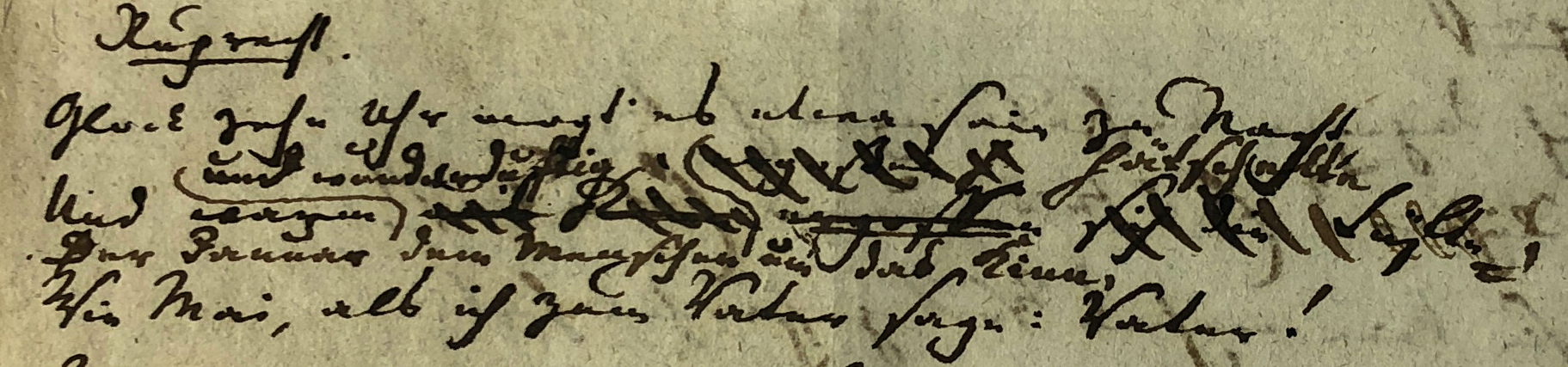

Vorrede.

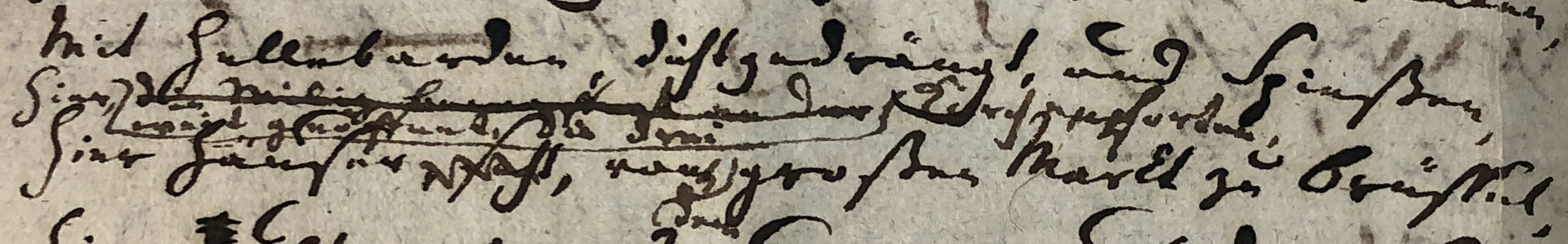

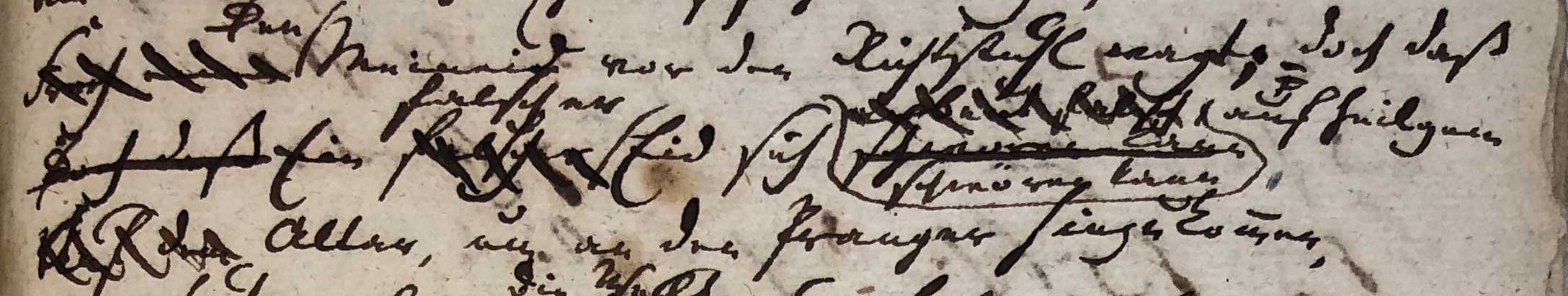

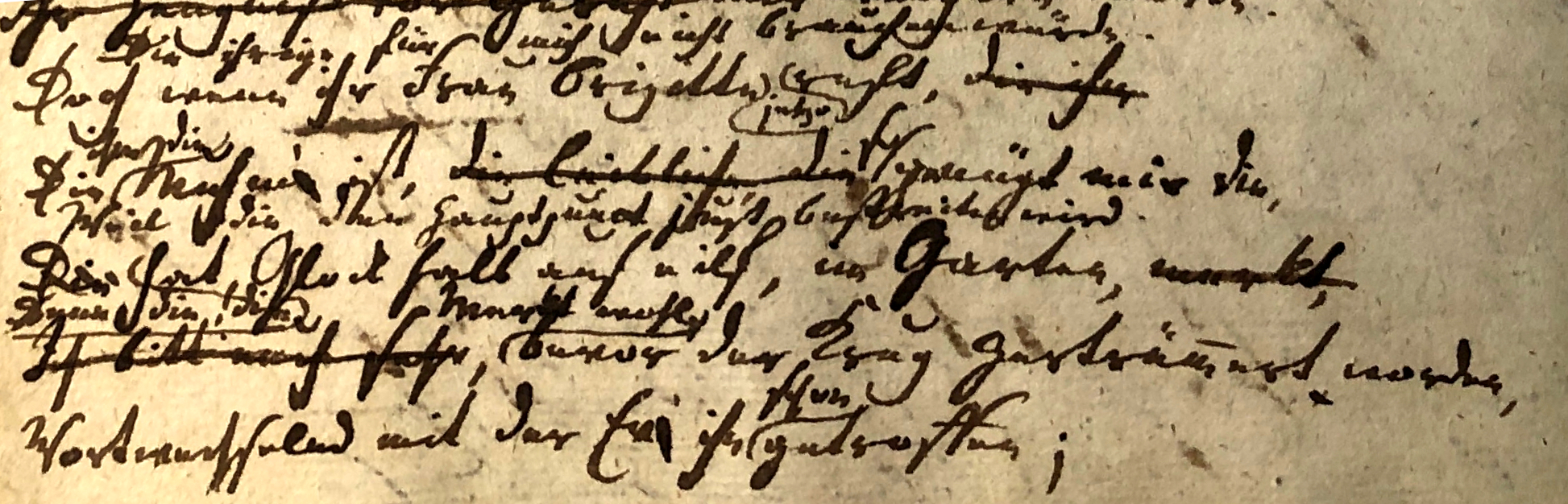

Dieſem Luſtſpiel liegt wahrſcheinlich ein hiſto⸗

riſches

Factum, worüber ich jedoch keine nähere Aus⸗

kunft habe

auffinden können, zum Grunde. Ich nahm

die Veranlaſſung

dazu aus einem Kupferſtich, den ich

vor mehreren Jahren

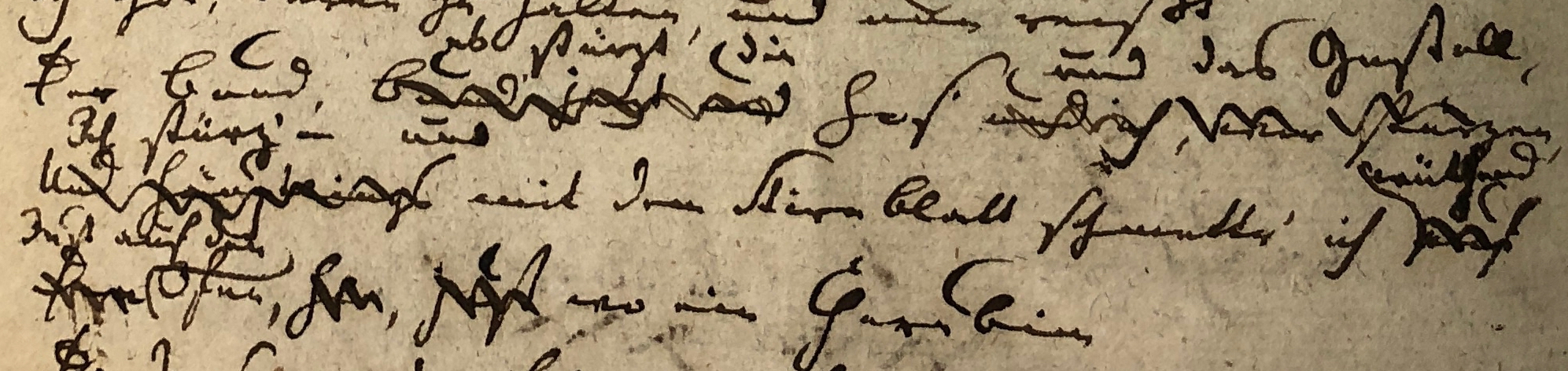

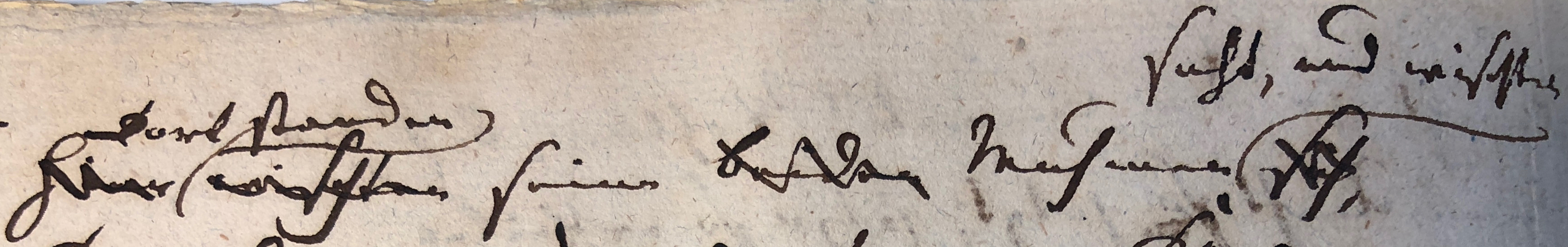

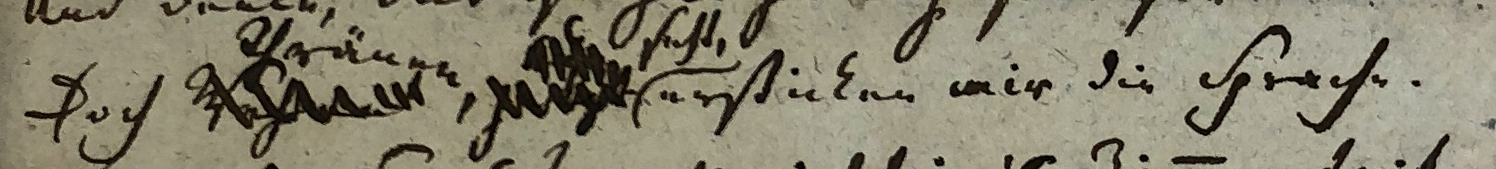

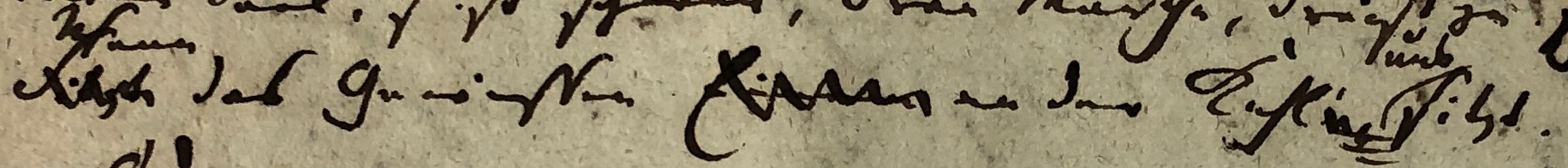

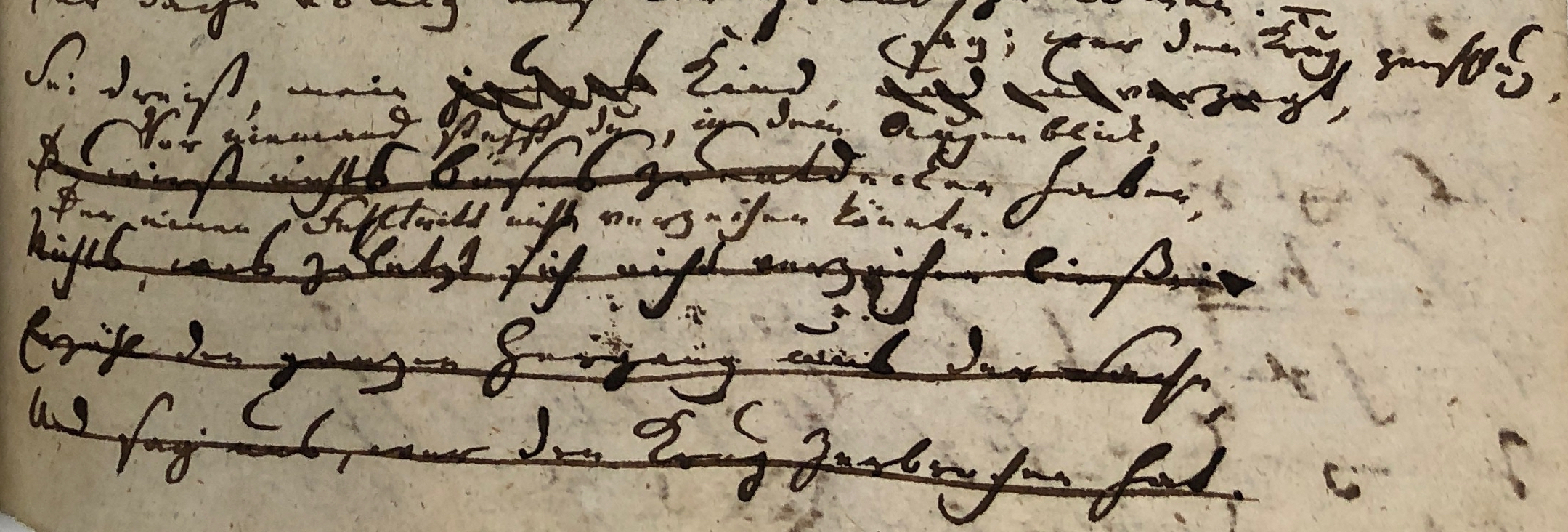

in der Schweiz ſah. Man bemerkteIm Autograph ist das abschließende ›e‹

in ›bemerkte‹ nicht mehr erkennbar. Der gesamte rechte

Blattrand ist etwas verblasst, wesentlich durch Verschleiß

und Alterung. Im Faksimile-Druck von 1941 sind dagegen die

Buchstaben am rechten Rand noch deutlich

lesbar.

darauf — zuerſt einen Richter, der

gravitätiſch auf dem

Richterſtuhl ſaß: vor ihm ſtand eine

alte Frau, die

einen zerbrochenen Krug hielt, ſie ſchien

das Unrecht,

das ihm widerfahren war, zu demonſtriren:

Beklagter,

ein junger Bauerkerl, den der Richter, als

überwieſen,

andonnerte, vertheidigte ſich noch, aber

ſchwach: ein

Mädchen, das wahrſcheinlich in dieſer Sache

gezeugt hatte

(denn wer weiß, bei welcher Gelegenheit das

Delictum

geſchehen war) ſpielte ſich, in der Mitte

zwiſchen Mutter

und Bräutigam, an der Schürze; wer ein

falſches

Zeugniß abgelegt hätte, könnte nicht

zerknirſchter daſtehn:

und der Gerichtsſchreiber ſah (er hatte vielleicht kurz

vorher das Mädchen angeſehen) jetzt den Richter

mistrau⸗

iſch zur Seite an, wie Kreon, bei

einer ähnlichen Gele⸗

genheit, den Ödip

.

,

als die Frage war, wer den

Lajus erſchlagen?

.

Darunter ſtand: der

zerbrochene

Krug. — Das Original war, wenn ich

nicht irre, von

einem niederländiſchen Meiſter.

Perſonen.

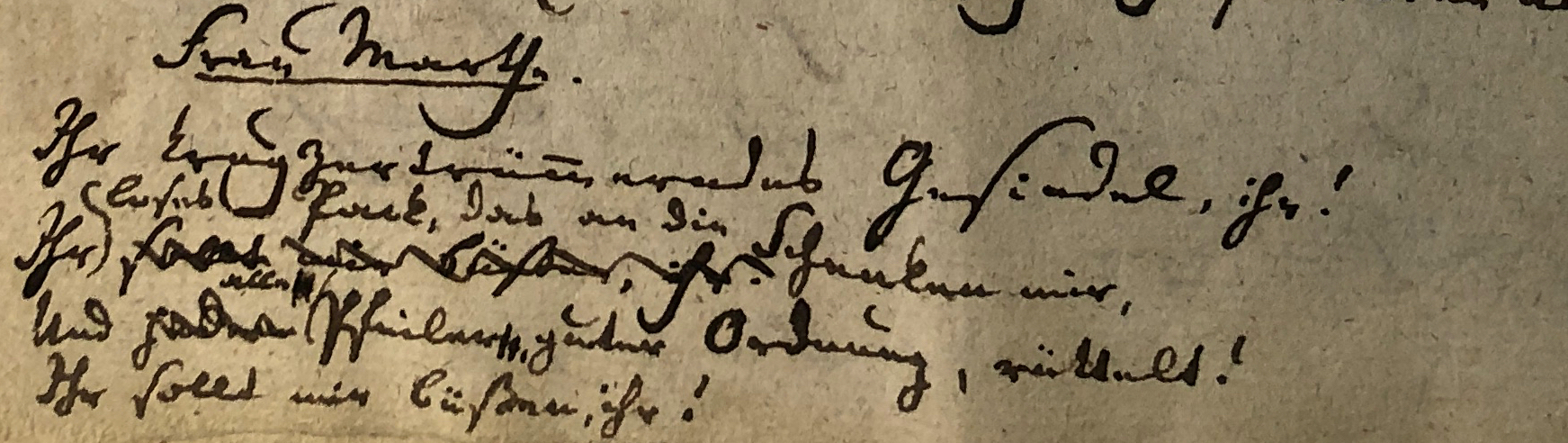

+ Walter, Gerichtsrath. Adam, Dorfrichter. Licht, Schreiber. Frau Marthe Rull. + Eve, ihre Tochter. + Veit Tümpel, ein Bauer. Ruprecht, ſein Sohn. Frau Brigitte. + Ein Bedienter., Büttel, Mägde &.Die Handlung ſpielt in einem niederländiſchen

Dorfe bei Utrecht.

Scene: die Gerichtsſtube

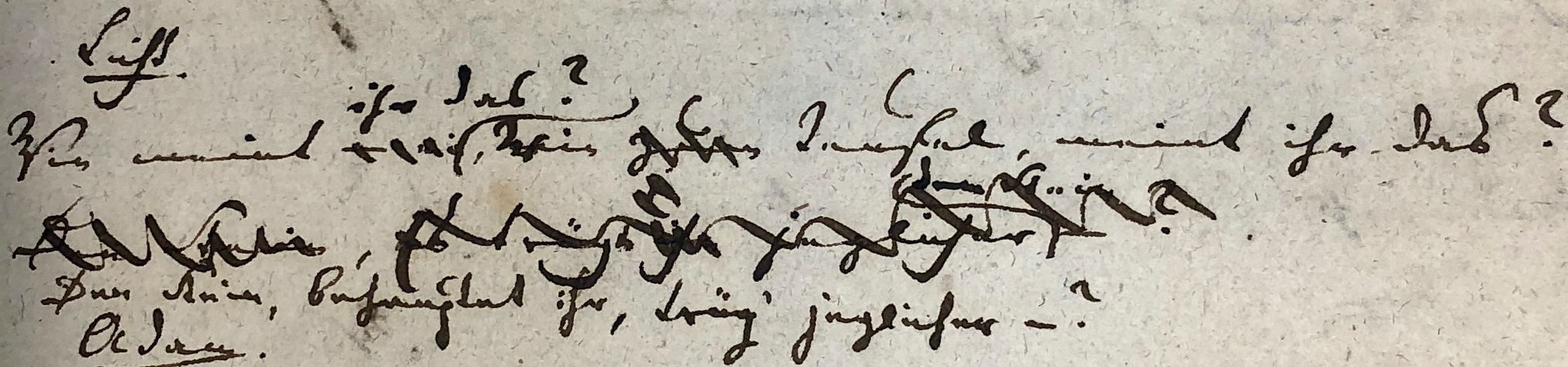

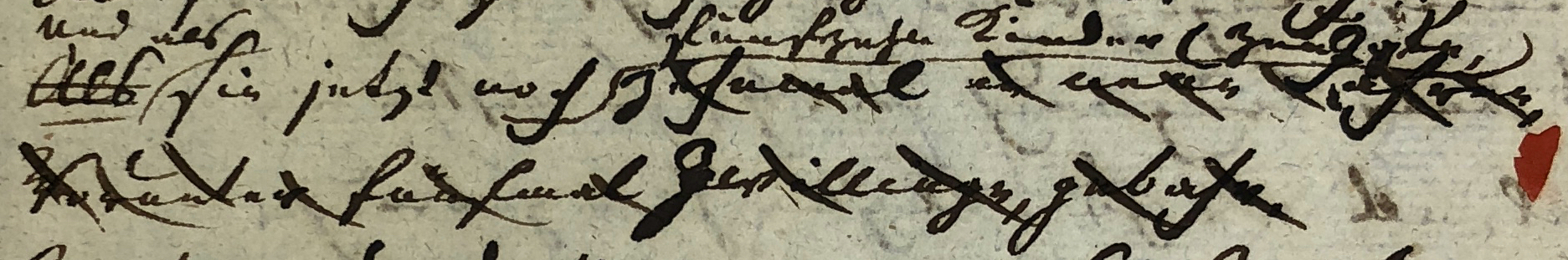

Wie meint — ei,

ihr das?

w

Wie zum Teufel, meint ihr das?

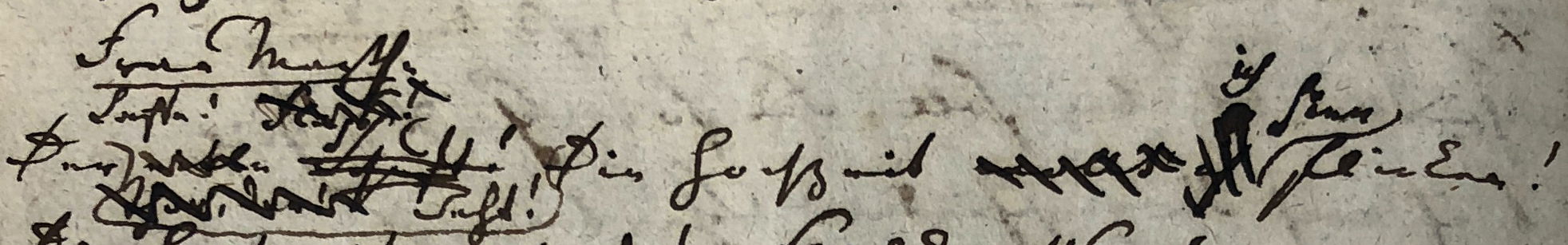

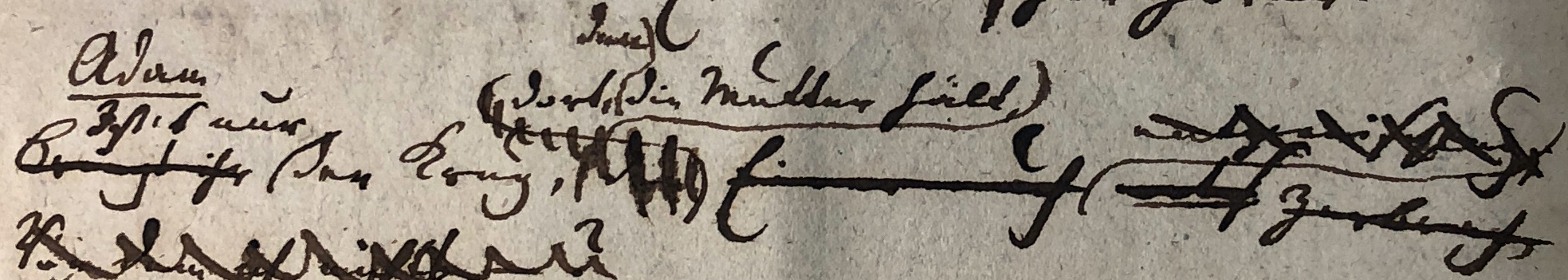

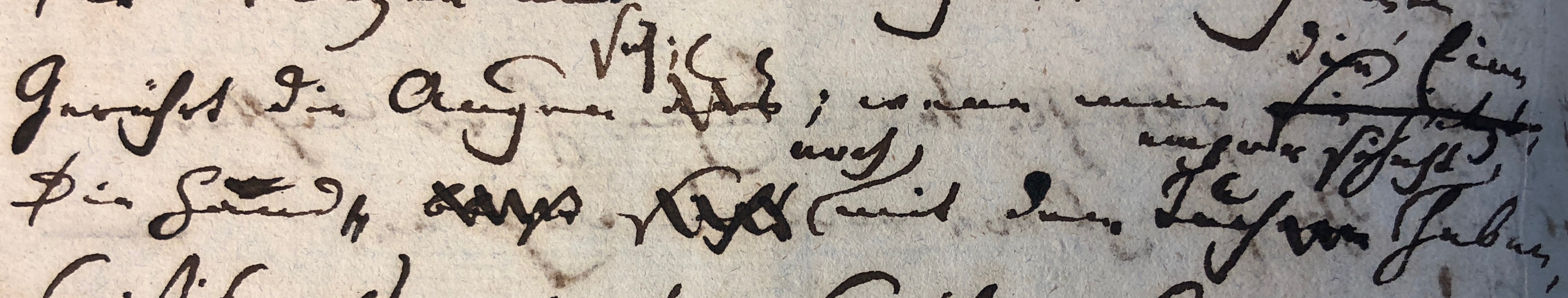

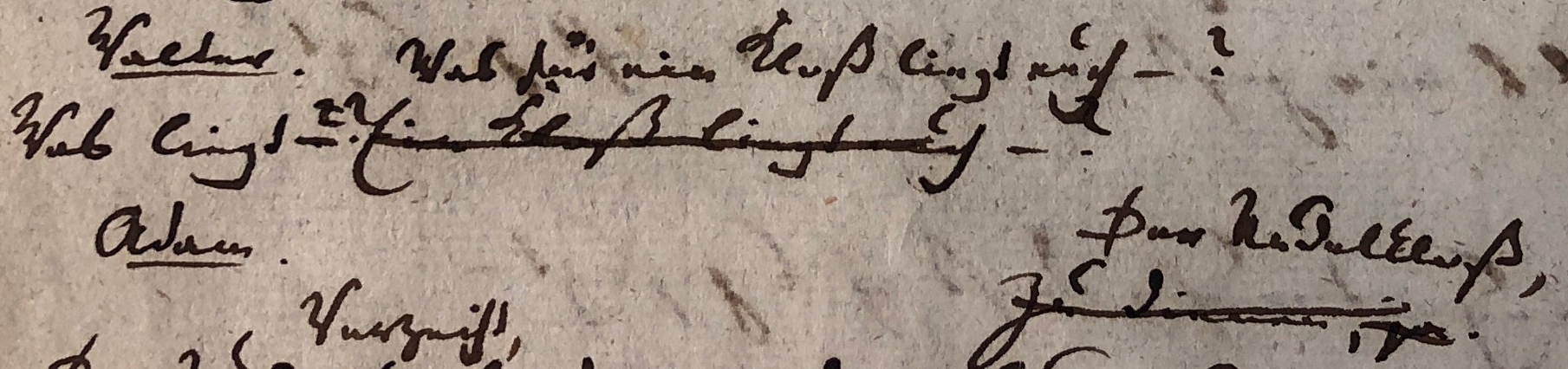

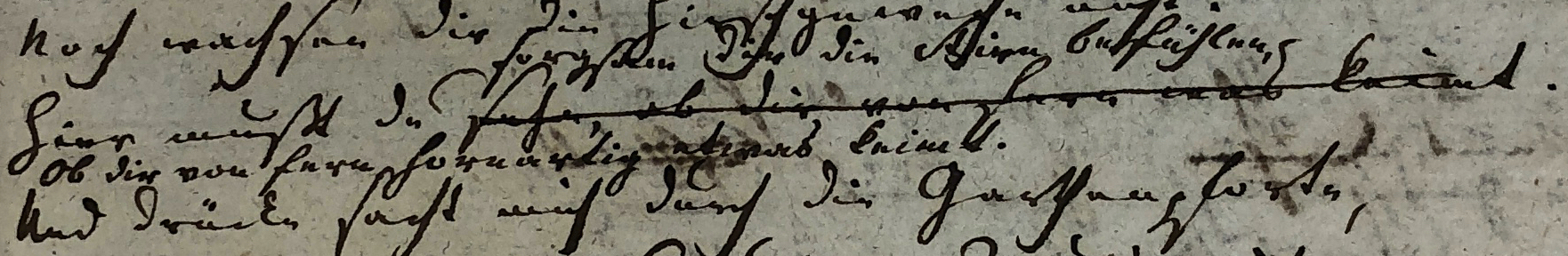

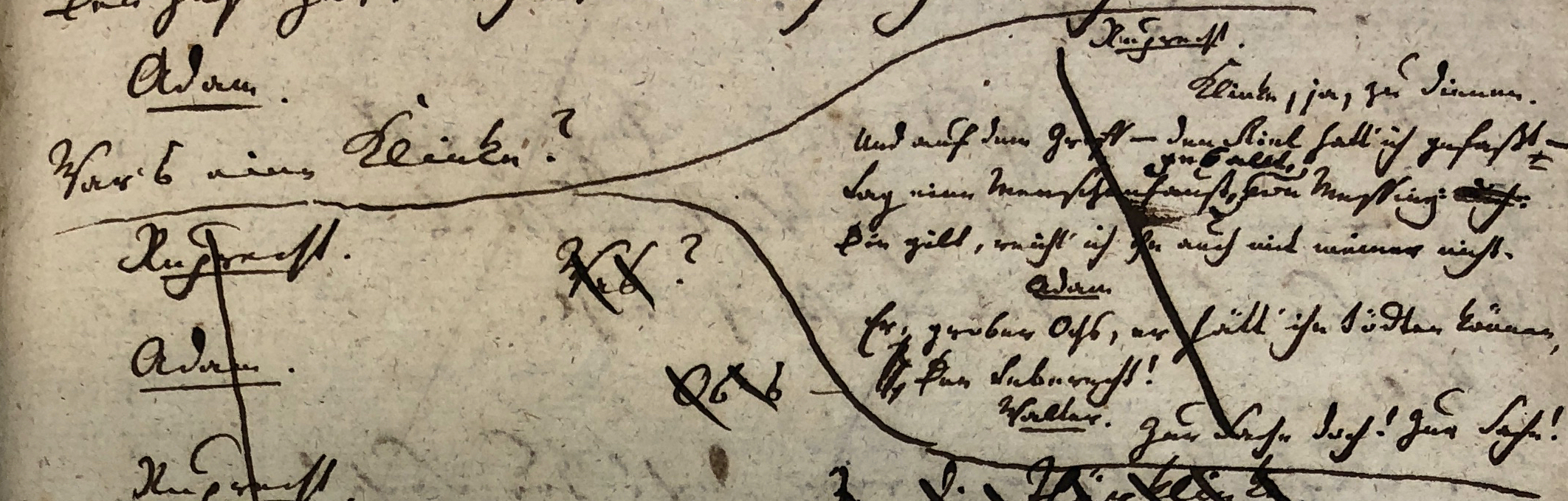

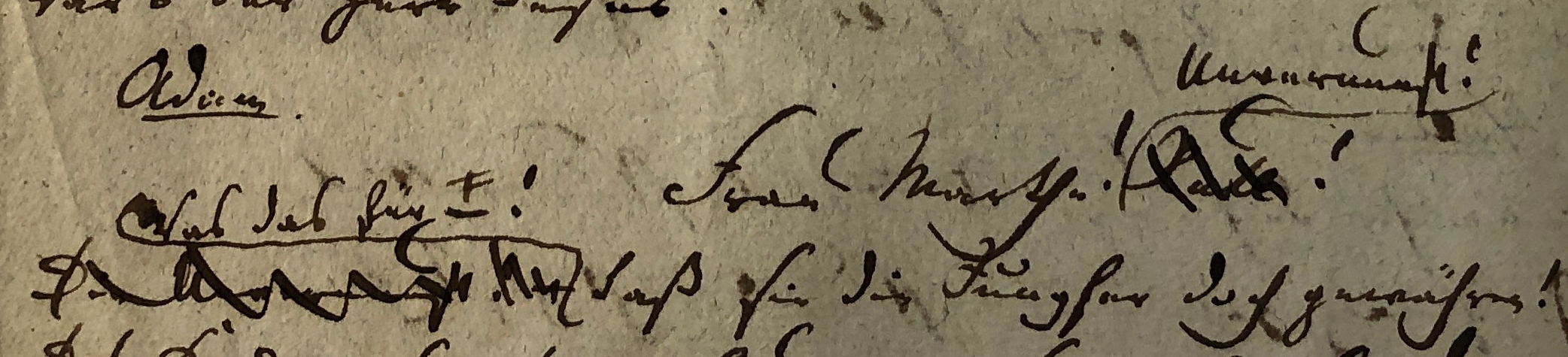

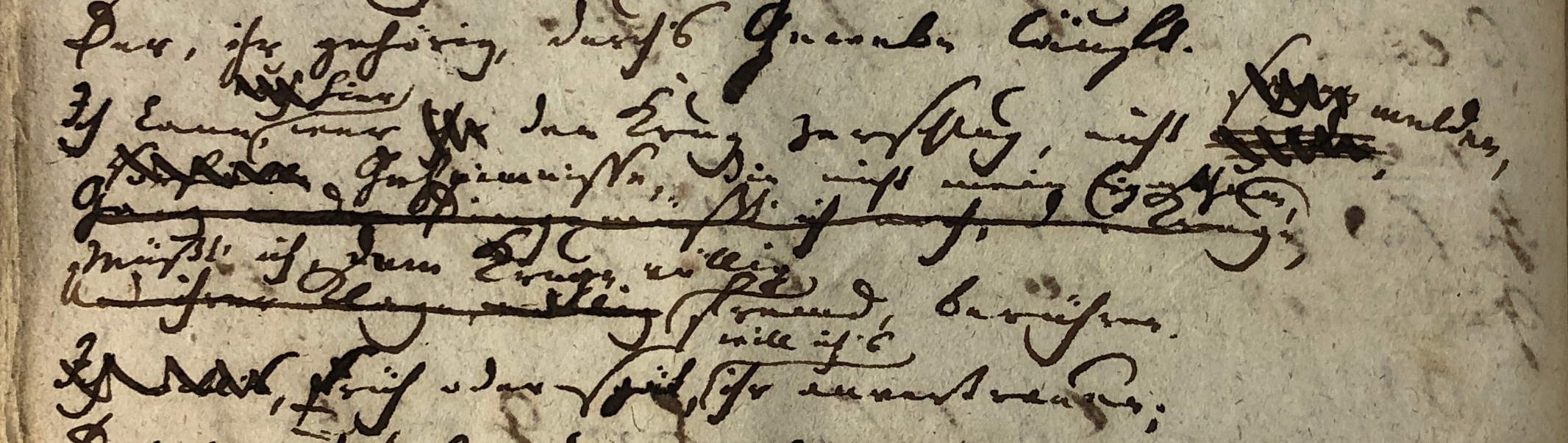

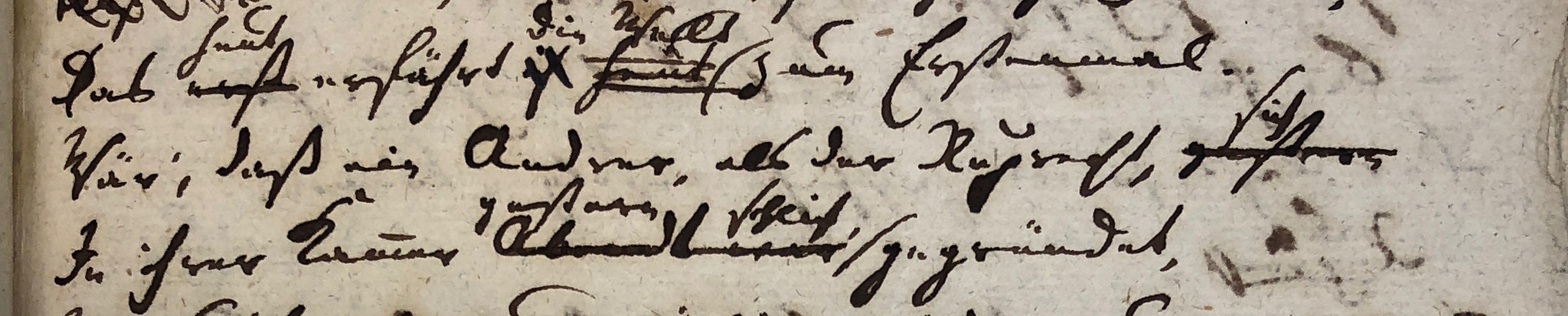

Die BKA ordnet

die Korrekturen in Vers (7-1) und 7 der

Phöbus-Überarbeitung zu. Dem ist zuzustimmen für die

Einfügung: ›Den Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?‹.

Alle anderen Korrekturen wurden dagegen mit hoher

Wahrscheinlichkeit schon in 1806 ausgeführt. Dies läßt

sich u. a. an deren noch stark geneigter Schriftlage

deutlich erkennen, z. B. im Vergleich von ›ihr‹ (Vers 7-1)

und ›ihr‹ in Vers 7, ebenso an mehreren Stellen in den

Grundstrichen der Buchstaben ›S‹ und ›t‹.

Wie meint —

ei,

wie zum Teufel, meint ihr das?

Wie meint ihr

das?

Wie Teufel, meint ihr das?

Wie meint ihr das? Wie

Teufel, meint ihr das?

[ ]

Den Stein,

eEs trüg’ed

ihn jeglicher den Stein

—?

Den

Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher

—?

Den Stein,

es trüg’

ihn jeglicher —?

Es trüge

d

jeglicher —?

Es trüge jeglicher den

Stein —?

Den Stein,

behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?

Den Stein, behauptet ihr,

trüg jeglicher — ?

Nein, ſagt mir, Freund!

Den Stein truͤg’ jeglicher —?

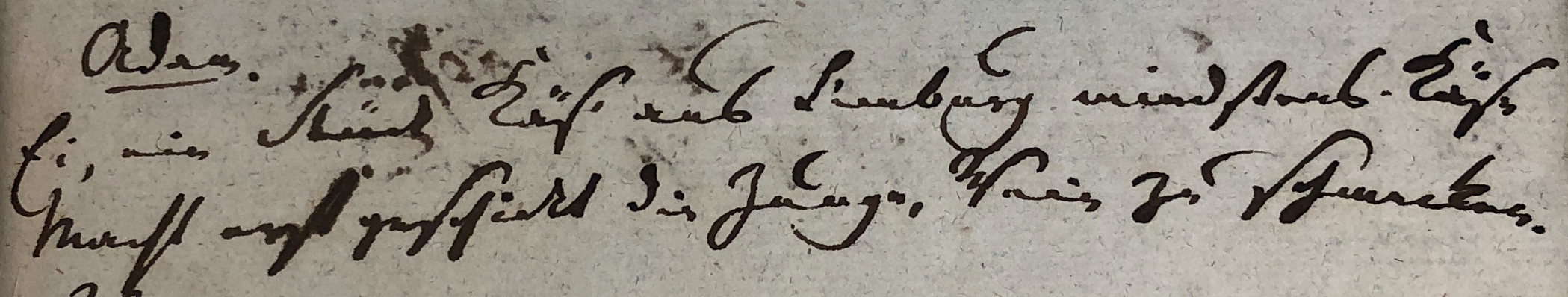

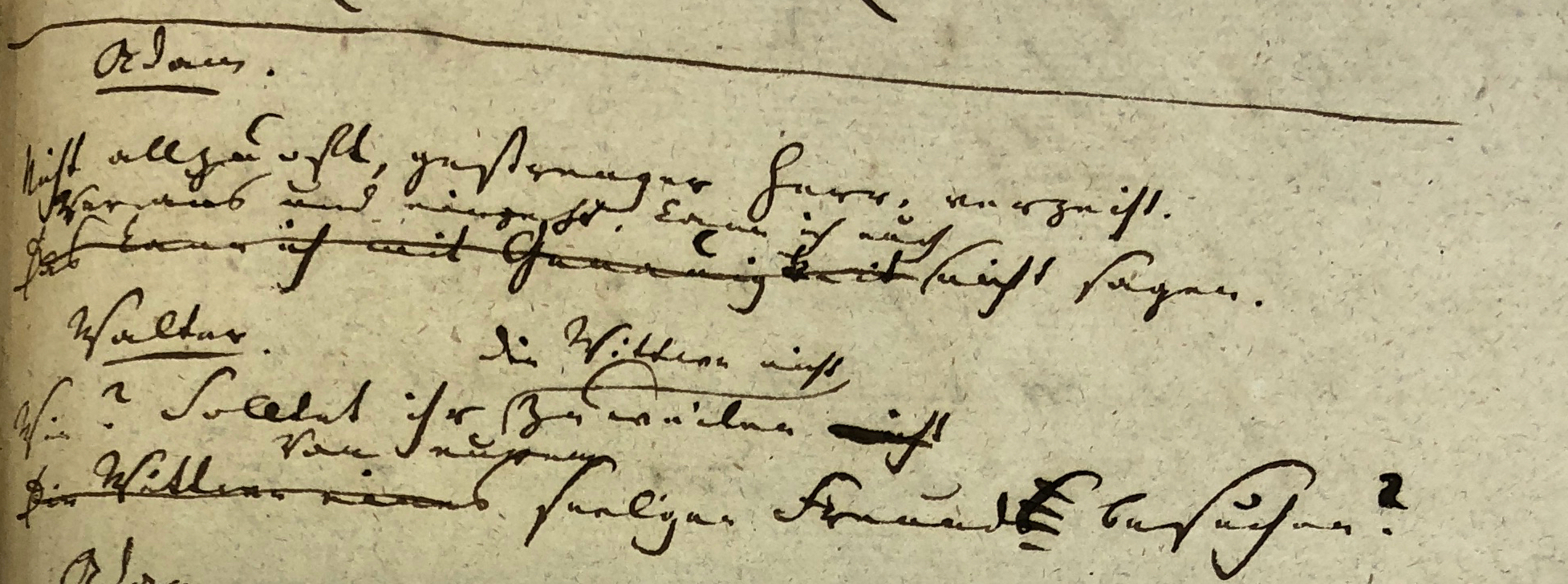

Adam.

Zum Fallen, ja, in ſich.

Zum Fallen, ja, in

ſich.

Ja, in ſich ſelbſt!

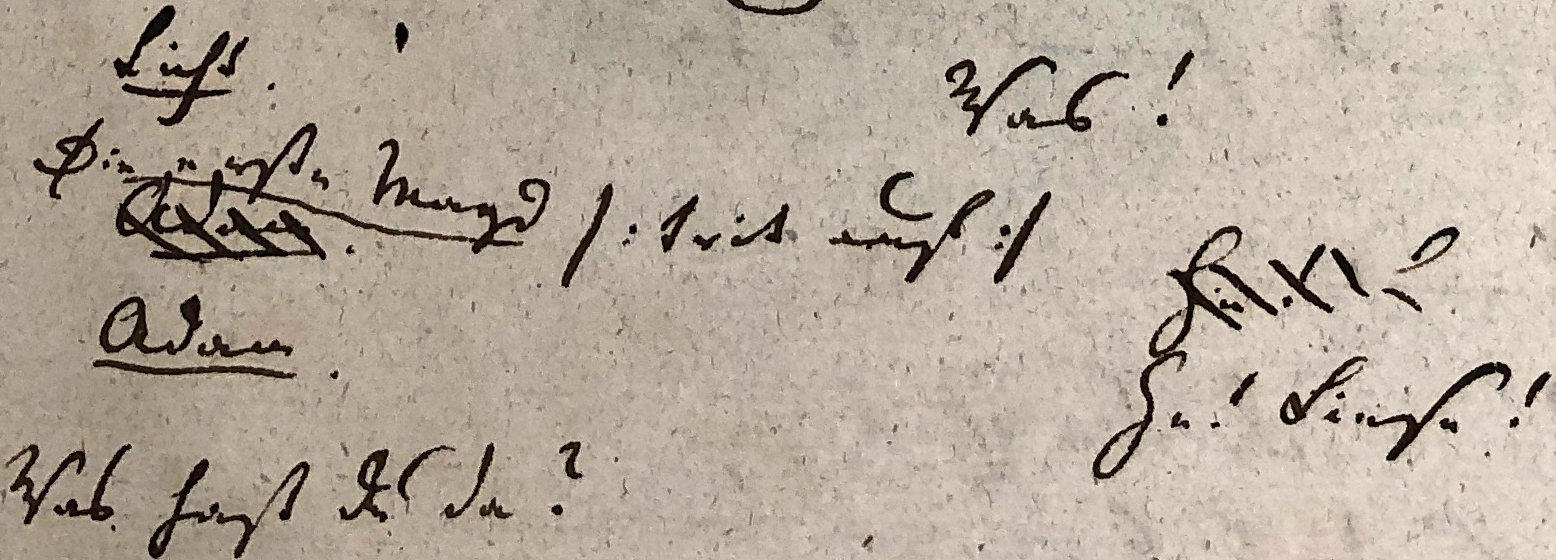

Licht

/: ihn ſcharf

in’s Auge faſſend :/

Verflucht das!

Adam.

Was?

Was?

Was beliebt?

Licht.

Ihr ſtam̄t von einem

lockern

lockern

Ältervater,

Der ſo beim Anbeginn der Dinge fiel,

Und wegen ſeines Falls berühmt geworden;

Ihr ſeid doch nicht —?

Jetzt wäret ihr

—?

Ihr ſeid doch

nicht —?

Jetzt wäret ihr —?

Jetzt wär’t ihr —?

Ihr ſeid doch nicht

—?

Adam.

Was?

Was?

Nun?

Licht.

Gleichfalls —?

6.

Adam.

Ob ich —? Ich

glaube —!

Ob ich —? Ich glaube

—?

Hier bin ich hingefallen, ſag’ ich euch.

Licht.

Unbildlich hingeſchlagen?

Adam.

Ja, unbildlich.

Es mag ein ſchlechtes Bild geweſen ſein.

Licht.

Wie meint — ei,

ihr das?

w

Wie zum Teufel, meint ihr das?

Die BKA ordnet

die Korrekturen in Vers (7-1) und 7 der

Phöbus-Überarbeitung zu. Dem ist zuzustimmen für die

Einfügung: ›Den Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?‹.

Alle anderen Korrekturen wurden dagegen mit hoher

Wahrscheinlichkeit schon in 1806 ausgeführt. Dies läßt

sich u. a. an deren noch stark geneigter Schriftlage

deutlich erkennen, z. B. im Vergleich von ›ihr‹ (Vers 7-1)

und ›ihr‹ in Vers 7, ebenso an mehreren Stellen in den

Grundstrichen der Buchstaben ›S‹ und ›t‹.

Wie meint —

ei,

wie zum Teufel, meint ihr das?

Wie meint ihr

das?

Wie Teufel, meint ihr das?

Wie meint ihr das? Wie

Teufel, meint ihr das?

[ ]

Den Stein,

eEs trüg’ed

ihn jeglicher den Stein

—?

Den

Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher

—?

Den Stein,

es trüg’

ihn jeglicher —?

Es trüge

d

jeglicher —?

Es trüge jeglicher den

Stein —?

Den Stein,

behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?

Den Stein, behauptet ihr,

trüg jeglicher — ?

Nein, ſagt mir, Freund!

Den Stein truͤg’ jeglicher —?

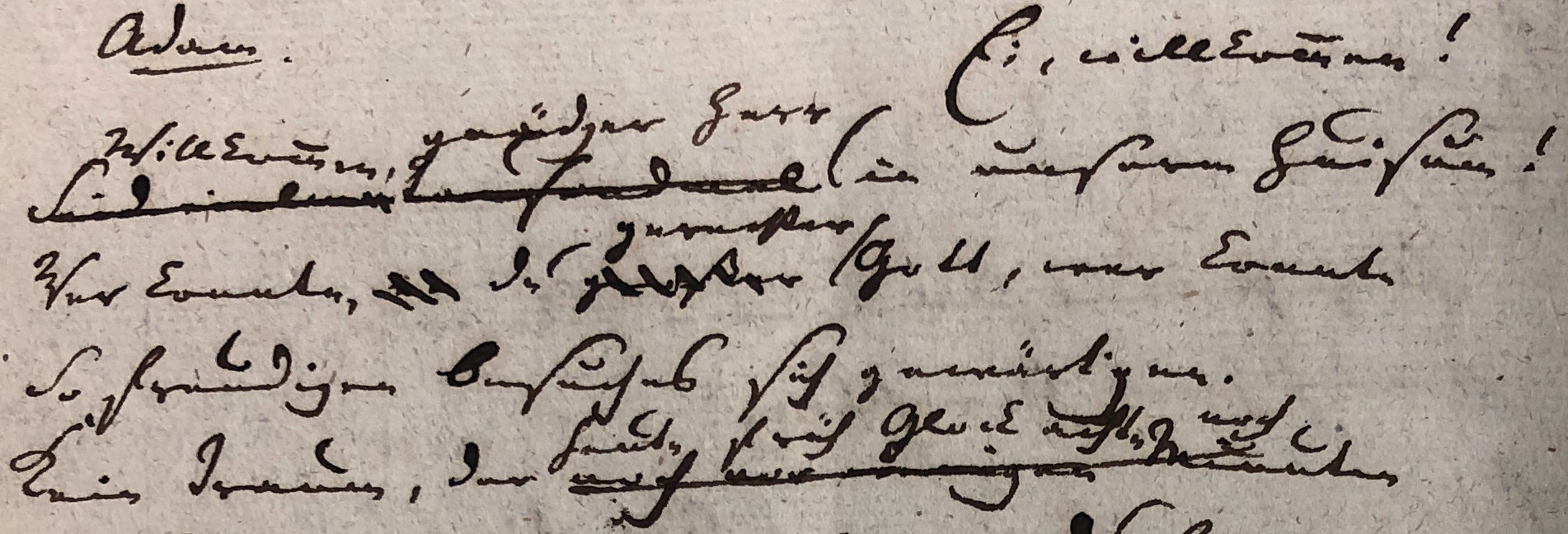

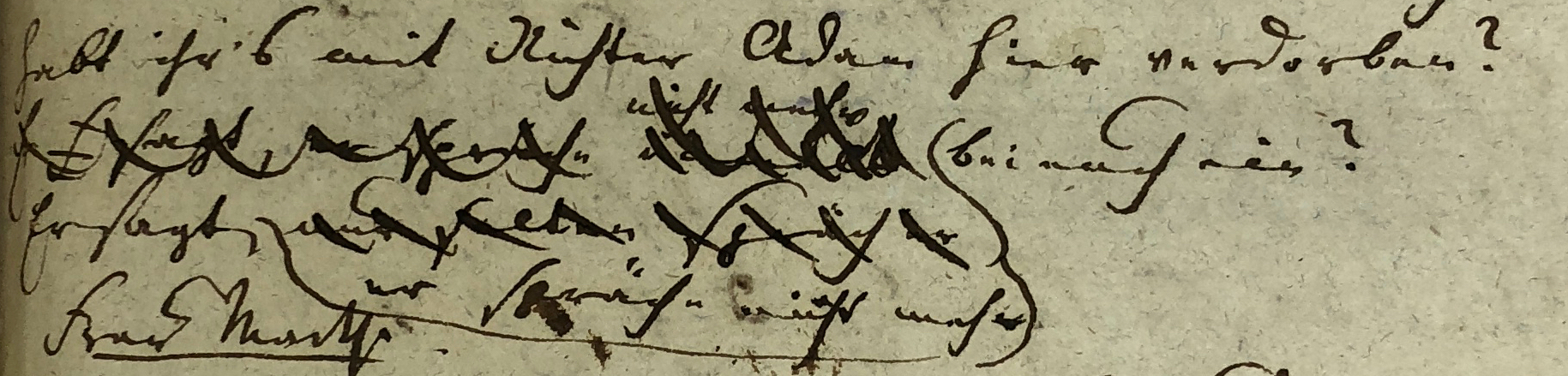

Adam.

Zum Fallen, ja, in ſich.

Zum Fallen, ja, in

ſich.

Ja, in ſich ſelbſt!

Licht

/: ihn ſcharf

in’s Auge faſſend :/

Verflucht das!

Adam.

Was?

Was?

Was beliebt?

Licht.

Ihr ſtam̄t von einem

lockern

lockern

Ältervater,

Der ſo beim Anbeginn der Dinge fiel,

Und wegen ſeines Falls berühmt geworden;

Ihr ſeid doch nicht —?

Jetzt wäret ihr

—?

Ihr ſeid doch

nicht —?

Jetzt wäret ihr —?

Jetzt wär’t ihr —?

Ihr ſeid doch nicht

—?

Adam.

Was?

Was?

Nun?

Licht.

Gleichfalls —?

6.

Adam.

Ob ich —? Ich

glaube —!

Ob ich —? Ich glaube

—?

Hier bin ich hingefallen, ſag’ ich euch.

Licht.

Unbildlich hingeſchlagen?

Adam.

Ja, unbildlich.

Es mag ein ſchlechtes Bild geweſen ſein.

Licht.

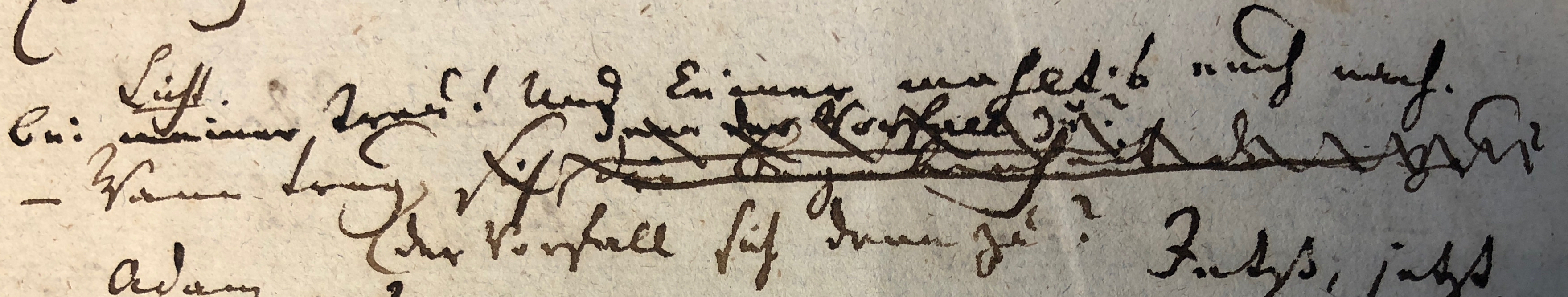

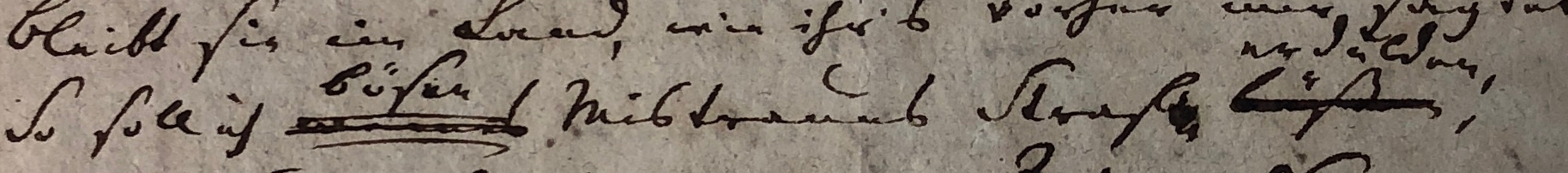

Bei meiner Treu! Und keiner

mahlt’s euch nach.

[ ]

Bei

meiner Treu! Und keiner mahlt’s euch

nach.

Bei meiner Treu! Und

keiner malt’s euch nach.

[ ]

— Wann trug

ſich

die Begebenheit denn zu?

denn der Vorfall zu?

[Streichung nicht

transkribiert.]

der Vorfall ſich denn

zu?

— Wann trug ſich

die Begebenheit denn zu?

— Wann trug ſich

denn der Vorfall

zu?

— Wann trug der Vorfall ſich denn zu?

— Wann trug der Vorfall

ſich denn zu?

— Wann trug ſich die

Begebenheit denn zu?

Adam

Bei meiner Treu! Und keiner

mahlt’s euch nach.

[ ]

Bei

meiner Treu! Und keiner mahlt’s euch

nach.

Bei meiner Treu! Und

keiner malt’s euch nach.

[ ]

— Wann trug

ſich

die Begebenheit denn zu?

denn der Vorfall zu?

[Streichung nicht

transkribiert.]

der Vorfall ſich denn

zu?

— Wann trug ſich

die Begebenheit denn zu?

— Wann trug ſich

denn der Vorfall

zu?

— Wann trug der Vorfall ſich denn zu?

— Wann trug der Vorfall

ſich denn zu?

— Wann trug ſich die

Begebenheit denn zu?

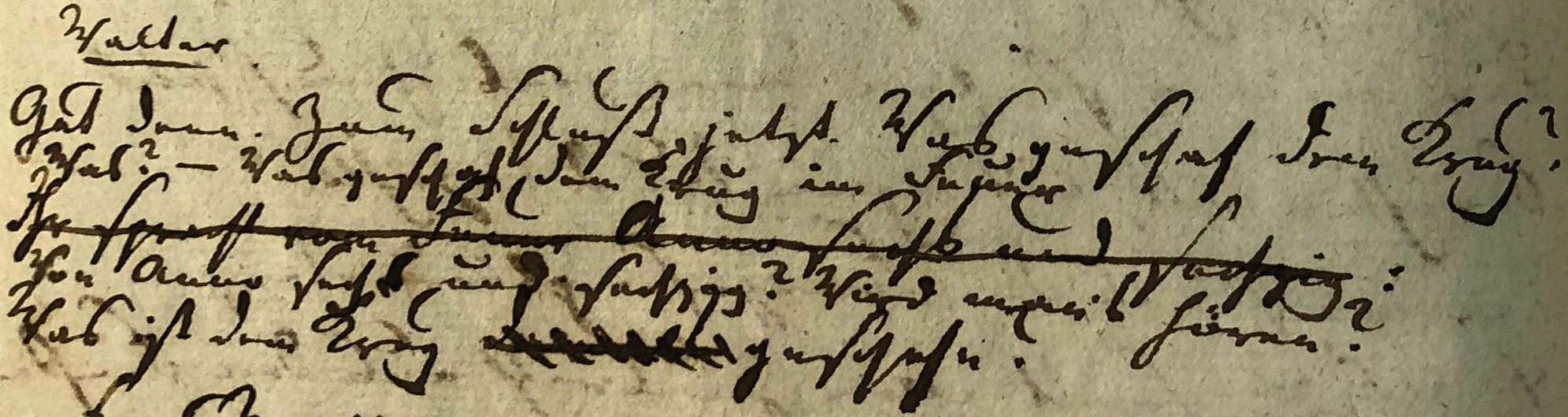

Adam

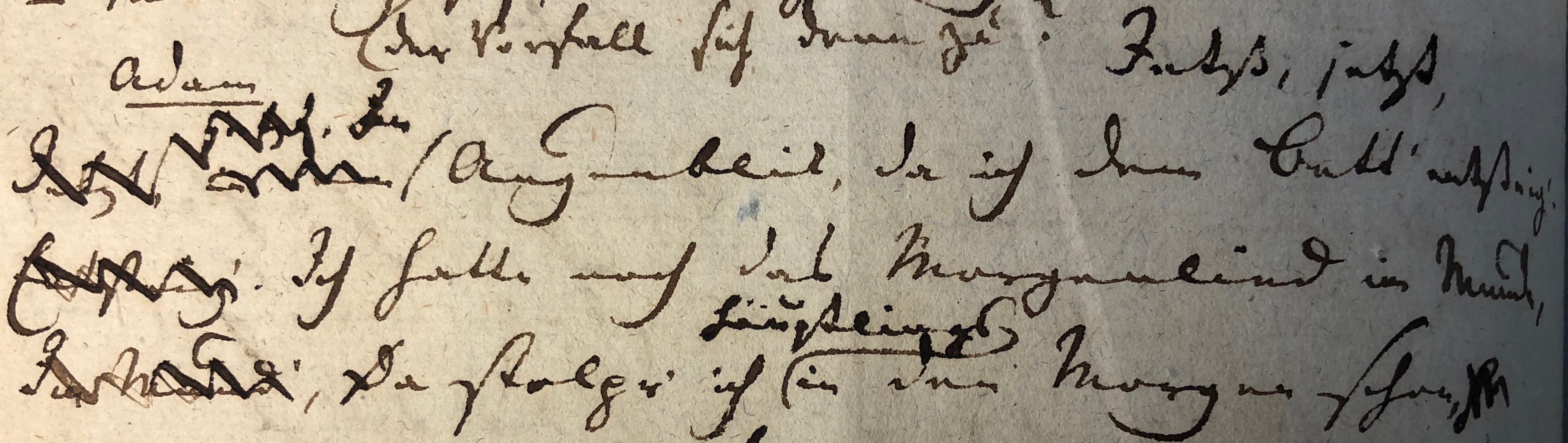

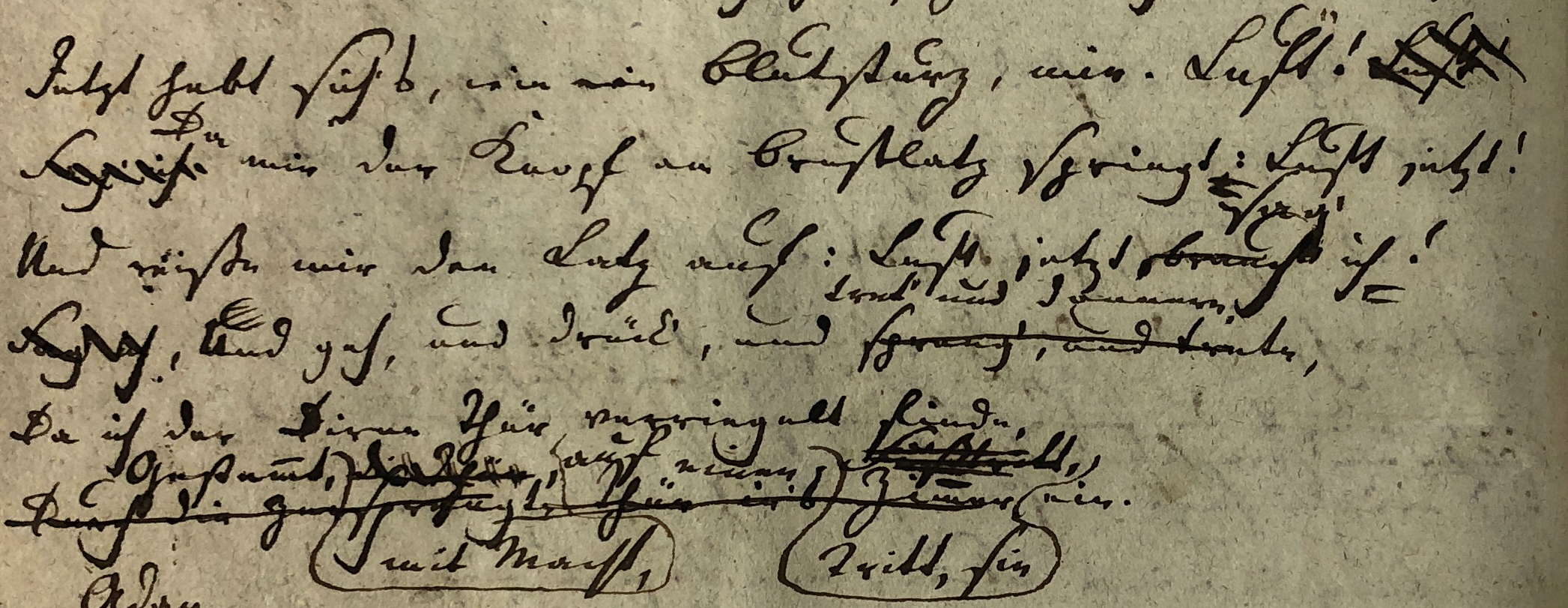

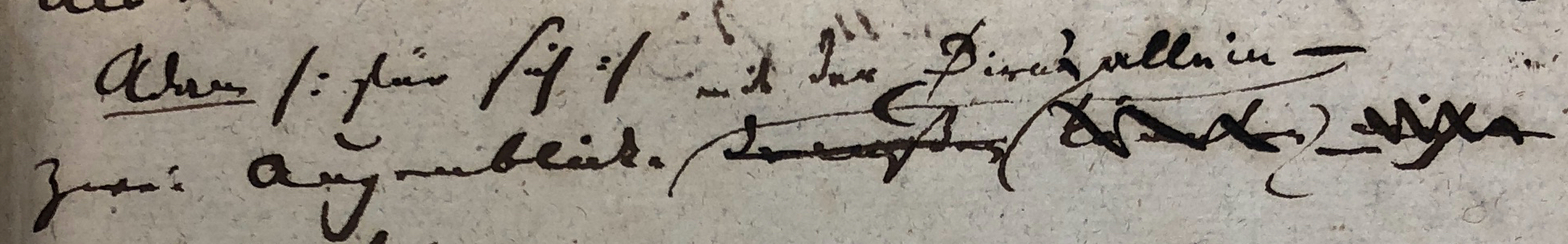

Jetzt,

jetzt,

Kleist

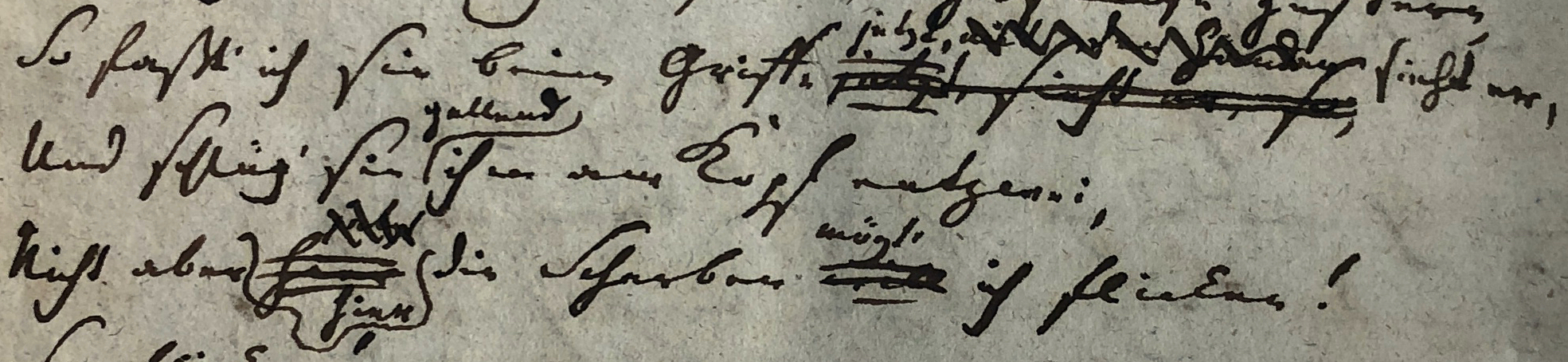

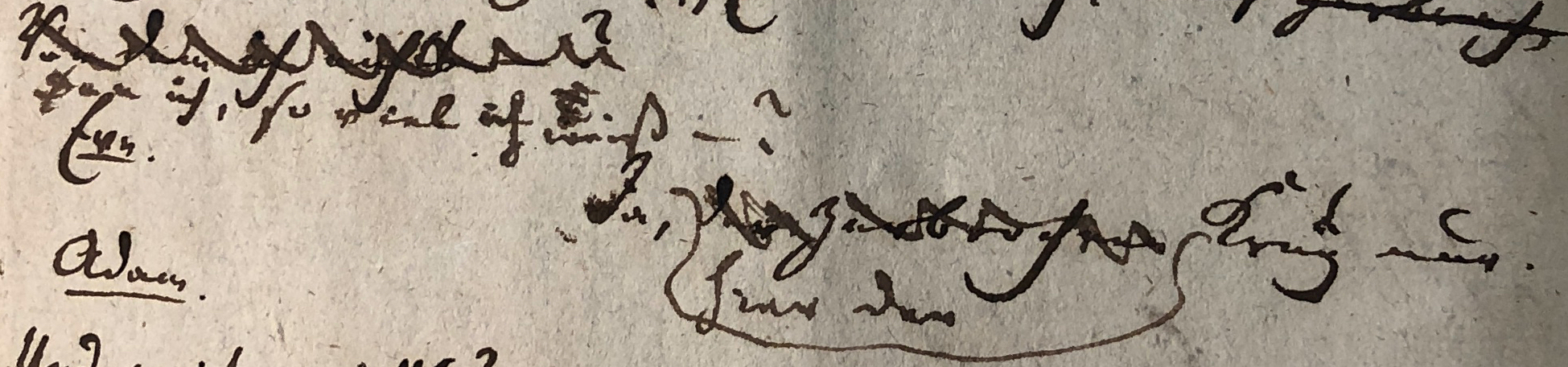

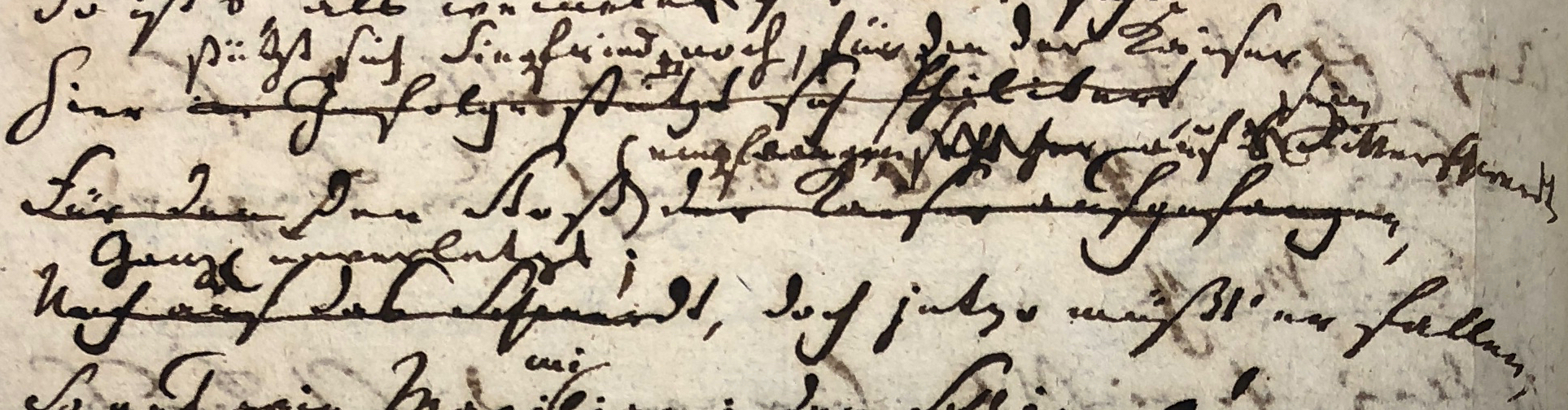

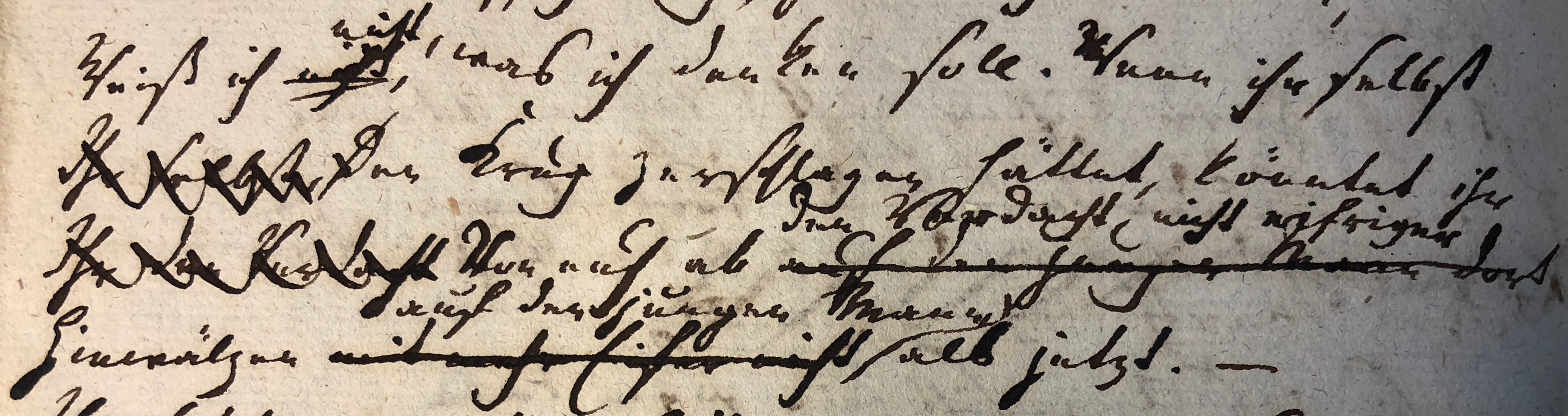

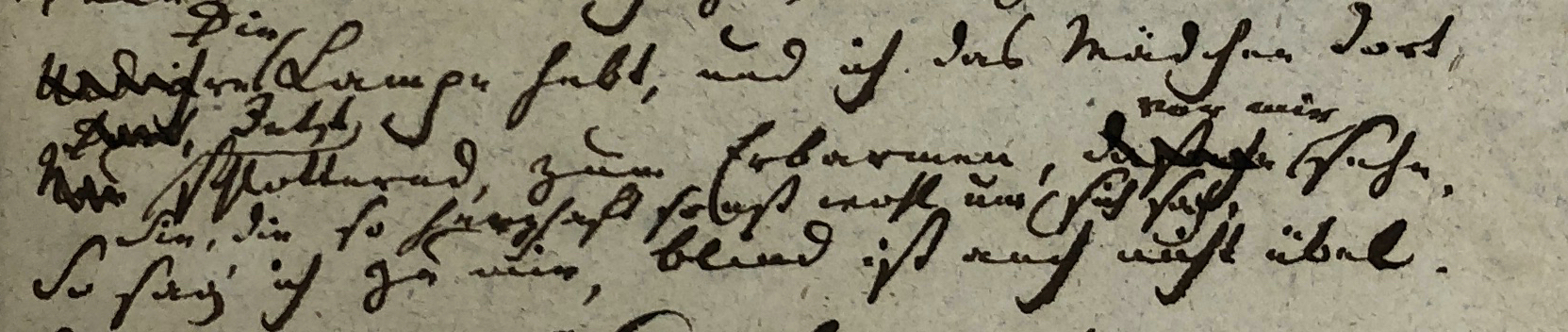

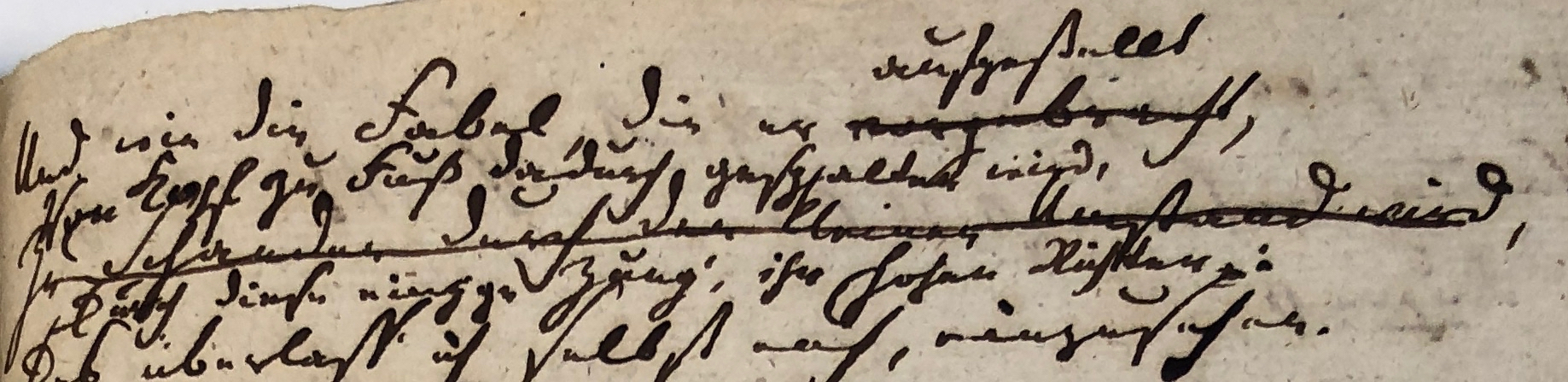

hat die Verse 16 bis 19 für den Phöbus 1808 überarbeitet.

Die Korrekturen dieser Verse sind im Zusammenhang (jeweils

ɑ bzw. β) zu lesen, da sie sich teilweise wechselseitig

bedingen.

[ ]

Jetzt, jetzt,

Jetzt, jetzt,

[ ]

Jetzt,jetzt, iIm

in dem Augenblick, da ich

dem Bett’ entſteig’.

Jetzt, in

dem Augenblick, da ich dem Bett’

Jetzt, jetzt,

im Augenblick, da ich dem Bett’

Im Augenblick, da

ich dem Bett’ entſteig’.

Im Augenblick, da ich dem

Bett’ entſteig’.

Jetzt, in dem Augenblick,

da ich dem Bett’

Entſteig’. Ich hatte noch das Morgenlied

im

Munde,

Entſteig’.

Ich hatte noch das Morgenlied

Ich hatte noch das

Morgenlied im Munde,

Ich hatte noch das

Morgenlied im Munde,

Entſteig’. Ich hatte noch

das Morgenlied

Im

Mund’,

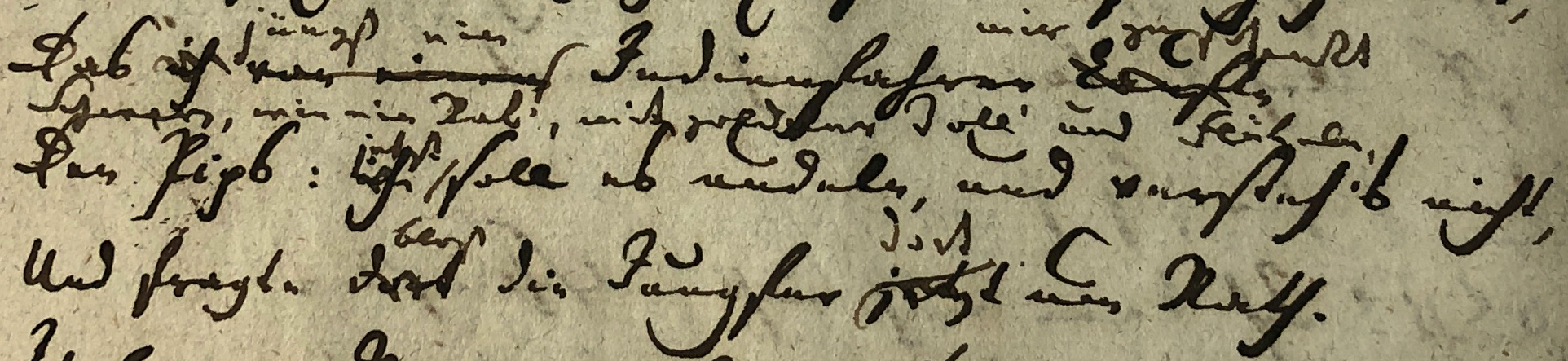

dDa ſtolpr’ ich häuptlings in den Morgen ſchon, häKleist hat am

Zeilenende zwei Buchstaben gestrichen. Eindeutig

lesbar ist ein ›h‹, danach ein punktierter

Buchstabe, möglicherweise ein begonnenes ›ä‹. Dies

könnte bedeuten, dass Kleist das im Vers

eingefügte ›häuptlings‹ zunächst ans Versende

setzen wollte (Vers-Variante b). BKA liest ›hi‹.

Bei dieser Lesart entfällt Variante

b.

Im Mund’,

da ſtolpr’ ich in den Morgen ſchon,

Da ſtolpr’ ich in den

Morgen ſchon, hä

Da ſtolpr’ ich

häuptlings in den Morgen ſchon,

Da stolpr’ ich häuptlings

in den Morgen schon,

Im Mund’, da ſtolpr’ ich

in den Morgen ſchon,

Und eh’ ich noch den Lauf des Tags

beginne,

Renkt unſer Herrgott mir den Fuß ſchon aus.

Renkt mir der Kuckuck

hier den Fuſs schon aus.

Renkt unſer Herrgott mir

den Fuß ſchon aus.

Licht

Und wohl

den Linken obenein noch?

Und wohl den Linken

obenein noch?

Und wohl den linken

obenein?

Adam

Was?

Was?

Den linken?

Licht.

Hier, den geſetzten?

Fuß, den

würdigen,

Hier, den

geſetzten?

Hier, den geſetzten

Fuß, den würdigen,

Hier, den gesetzten Fuſs,

den würdigen,

Hier, den geſetzten?

Der ohnhin ſchwer den Weg der

Sünde wandelt?

[ ]

Der ohnhin

ſchwer den Weg der Sünde wandelt?

Der ohnhin schwer den

Weg der Sünde wandelt?

[ ]

Adam

Dieſen!

Dieſen!

[ ]

Freilich!

Licht.

Allgerechter!

Allgerechter!

[ ]

Allgerechter!

Der ohnhin ſchwer den Weg der Sünde

wandelt.

Der ohnhin ſchwer

den Weg der Sünde wandelt.

[ ]

Der ohnhin ſchwer den Weg

der Suͤnde wandelt.

Adam.

Der

Fuß! Was!Ach! Schwer! Warum?

Der Fuß!

Was! Schwer! Warum?

Ach! Schwer!

Warum?

Ach! Schwer! Warum?

Der Fuß! Was! Schwer!

Warum?

Licht.

Der Klumpfuß?

Adam.

Klumpfuß!

Was!

Klumpfuß!

Klumpfuß! Was!

Klumpfuſs! Was?

Klumpfuß!

Ein Fuß iſt, wie der andere, ein Klumpen.

7.

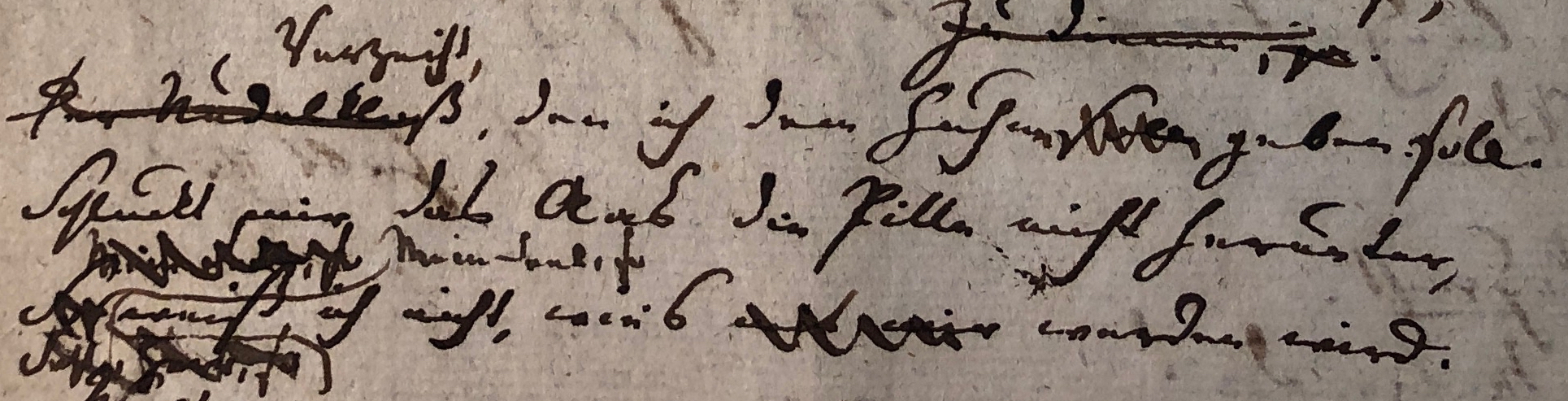

Licht.

Erlaubt! Da

Verzeiht,!

dDa

thut ihr eurem Rechten Unrecht.

Erlaubt!

Da thut ihr eurem Rechten Unrecht.

Verzeiht,

da thut ihr eurem Rechten

Unrecht.

Verzeiht!

Da thut ihr eurem Rechten

Unrecht.

Verzeiht! Da thut ihr

eurem Rechten Unrecht.

Erlaubt! Da thut ihr

eurem rechten Unrecht.

Der Rechte kann ſich dieſer — Wucht nicht

rühmen,

Und wagt ſich eh’r auf’s Schlüpfrige.

Adam.

Ach was!

Die

Ach!

Poſſen!

Ach

was!

Die Poſſen!

Ach! Poſſen!

Ach! Possen!

Ach, was!

Wo ſich der Eine

hinwagt, folgt der Andre. —

Wo ſich der Eine

hinwagt, folgt der Andre.

Wo ſich der Eine

hinwagt, folgt der Andre. —

Wo sich der Eine hinwagt,

folgt der Andre. —

Wo ſich der Eine hinwagt,

folgt der Andre.

Licht.

Und was hat das Geſicht euch ſo verrenkt?

Adam.

Mir das Geſicht?

Licht.

Wie? Davon wißt ihr nichts?

Adam.

Ich müßt’ ein Lügner ſein — wie ſieht’s denn

aus?

Licht.

Wie’s ausſieht?

Adam.

Ja, Gevatterchen.

Licht.

Abſcheulich!

Adam.

Erklärt euch deutlicher.

Licht.

Geſchunden iſt’s,

Ein Gräul zu ſehn. Ein Stück fehlt von der

Wange,

Wie groß? Nicht ohne Waage kann ich’s

ſchätzen.

Adam

Den Teufel auch!

Den Teufel auch.

Den Teufel auch!

Licht.

/:

bringt

hohlt

einen Spiegel :/In E:

›Licht (bringt einen Spiegel).‹

Hier! Überzeuget

So überzeugt

euch ſelbſt.

Hier!

Überzeuget euch ſelbſt.

So überzeugt euch

ſelbſt.

Hier. Überzeugt euch

selbst.

Hier! Ueberzeugt euch

ſelbſt!

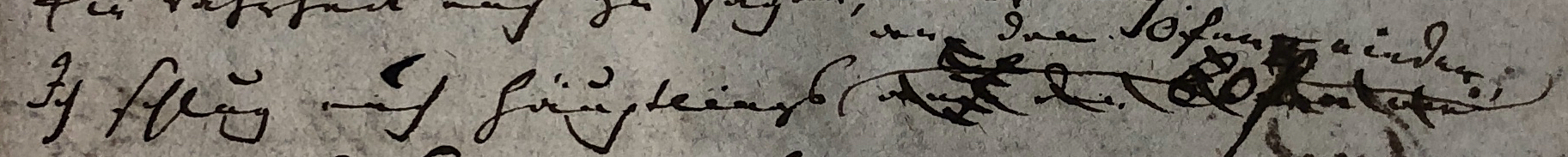

Ein Schaaf, das eingehetzt von Hunden

ſich

Ein Schaaf, das,

eingehetzt von Hunden, sich

Ein Schaaf, das,

eingehetzt von Hunden, ſich

Durch Dornen drängt, läßt nicht mehr Wolle

ſitzen,

Als ihr, Gott weiß wo? Fleiſch habt ſitzen

laſſen.

8.

Adam

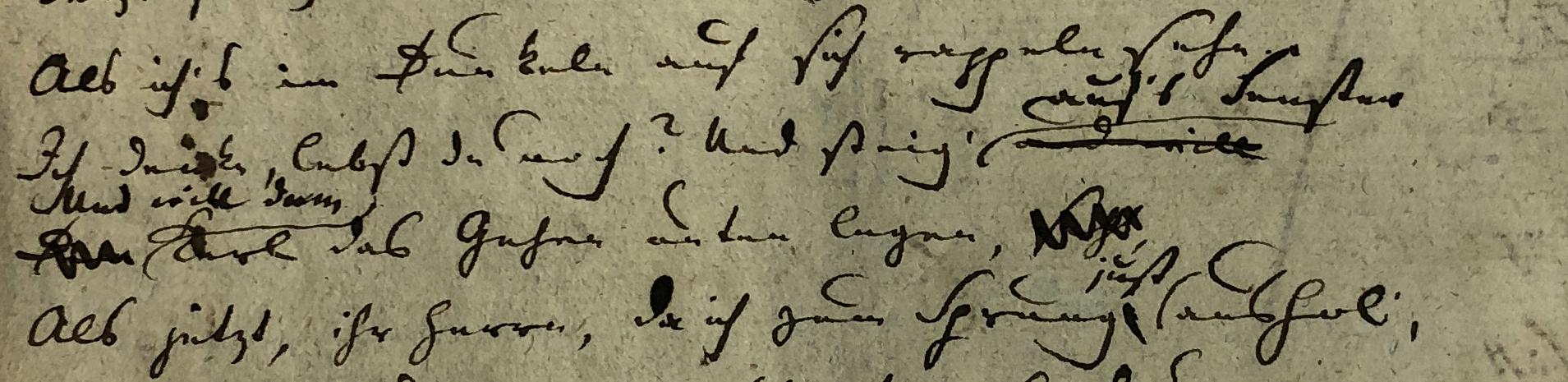

Hm! Ja! S’iſtInteressant ist Kleists Apostrophierung von ›Es

ist‹, die sich in dieser Form durchgängig in seinen

Dramen-Handschriften findet. Statt das ›E‹ zu

apostrophieren, wie es der Setzer regelgerecht auch in

der Phöbus-Fassung umsetzt, zieht Kleist in seiner

Schreibung ›Es ist‹ zu einem einsilbigen Laut, einem

umgangssprachlichen ›S’ist‹ zusammen. Insofern ist es

auch konsequent, dass er in der Handschrift häufig

keinen Leerschritt einfügt, um die Einsilbigkeit zu

betonen. Dieses wird (zumindest vom Setzer) im

Erstdruck nicht nachvollzogen, sondern hier wird

wieder ein Leerschritt eingefügt: ›S’ iſt‹. Phonetisch

führen alle drei typographischen Lösungen ›S’iſt‹, ›’s

ist‹, ›S’ iſt‹ zum gleichen Laut. wahr.

Unlieblich ſieht es aus.

Hm! Ja: ’s ist wahr.

Unlieblich sieht es aus.

Hm! Ja! S’ iſt wahr.

Unlieblich ſieht es aus.

Die Naſ’ hat auch gelitten.

Licht

Und das Auge.

Adam.

Das Auge nicht, Gevatter.

Licht.

Jetzt,

jetzt,

Kleist

hat die Verse 16 bis 19 für den Phöbus 1808 überarbeitet.

Die Korrekturen dieser Verse sind im Zusammenhang (jeweils

ɑ bzw. β) zu lesen, da sie sich teilweise wechselseitig

bedingen.

[ ]

Jetzt, jetzt,

Jetzt, jetzt,

[ ]

Jetzt,jetzt, iIm

in dem Augenblick, da ich

dem Bett’ entſteig’.

Jetzt, in

dem Augenblick, da ich dem Bett’

Jetzt, jetzt,

im Augenblick, da ich dem Bett’

Im Augenblick, da

ich dem Bett’ entſteig’.

Im Augenblick, da ich dem

Bett’ entſteig’.

Jetzt, in dem Augenblick,

da ich dem Bett’

Entſteig’. Ich hatte noch das Morgenlied

im

Munde,

Entſteig’.

Ich hatte noch das Morgenlied

Ich hatte noch das

Morgenlied im Munde,

Ich hatte noch das

Morgenlied im Munde,

Entſteig’. Ich hatte noch

das Morgenlied

Im

Mund’,

dDa ſtolpr’ ich häuptlings in den Morgen ſchon, häKleist hat am

Zeilenende zwei Buchstaben gestrichen. Eindeutig

lesbar ist ein ›h‹, danach ein punktierter

Buchstabe, möglicherweise ein begonnenes ›ä‹. Dies

könnte bedeuten, dass Kleist das im Vers

eingefügte ›häuptlings‹ zunächst ans Versende

setzen wollte (Vers-Variante b). BKA liest ›hi‹.

Bei dieser Lesart entfällt Variante

b.

Im Mund’,

da ſtolpr’ ich in den Morgen ſchon,

Da ſtolpr’ ich in den

Morgen ſchon, hä

Da ſtolpr’ ich

häuptlings in den Morgen ſchon,

Da stolpr’ ich häuptlings

in den Morgen schon,

Im Mund’, da ſtolpr’ ich

in den Morgen ſchon,

Und eh’ ich noch den Lauf des Tags

beginne,

Renkt unſer Herrgott mir den Fuß ſchon aus.

Renkt mir der Kuckuck

hier den Fuſs schon aus.

Renkt unſer Herrgott mir

den Fuß ſchon aus.

Licht

Und wohl

den Linken obenein noch?

Und wohl den Linken

obenein noch?

Und wohl den linken

obenein?

Adam

Was?

Was?

Den linken?

Licht.

Hier, den geſetzten?

Fuß, den

würdigen,

Hier, den

geſetzten?

Hier, den geſetzten

Fuß, den würdigen,

Hier, den gesetzten Fuſs,

den würdigen,

Hier, den geſetzten?

Der ohnhin ſchwer den Weg der

Sünde wandelt?

[ ]

Der ohnhin

ſchwer den Weg der Sünde wandelt?

Der ohnhin schwer den

Weg der Sünde wandelt?

[ ]

Adam

Dieſen!

Dieſen!

[ ]

Freilich!

Licht.

Allgerechter!

Allgerechter!

[ ]

Allgerechter!

Der ohnhin ſchwer den Weg der Sünde

wandelt.

Der ohnhin ſchwer

den Weg der Sünde wandelt.

[ ]

Der ohnhin ſchwer den Weg

der Suͤnde wandelt.

Adam.

Der

Fuß! Was!Ach! Schwer! Warum?

Der Fuß!

Was! Schwer! Warum?

Ach! Schwer!

Warum?

Ach! Schwer! Warum?

Der Fuß! Was! Schwer!

Warum?

Licht.

Der Klumpfuß?

Adam.

Klumpfuß!

Was!

Klumpfuß!

Klumpfuß! Was!

Klumpfuſs! Was?

Klumpfuß!

Ein Fuß iſt, wie der andere, ein Klumpen.

7.

Licht.

Erlaubt! Da

Verzeiht,!

dDa

thut ihr eurem Rechten Unrecht.

Erlaubt!

Da thut ihr eurem Rechten Unrecht.

Verzeiht,

da thut ihr eurem Rechten

Unrecht.

Verzeiht!

Da thut ihr eurem Rechten

Unrecht.

Verzeiht! Da thut ihr

eurem Rechten Unrecht.

Erlaubt! Da thut ihr

eurem rechten Unrecht.

Der Rechte kann ſich dieſer — Wucht nicht

rühmen,

Und wagt ſich eh’r auf’s Schlüpfrige.

Adam.

Ach was!

Die

Ach!

Poſſen!

Ach

was!

Die Poſſen!

Ach! Poſſen!

Ach! Possen!

Ach, was!

Wo ſich der Eine

hinwagt, folgt der Andre. —

Wo ſich der Eine

hinwagt, folgt der Andre.

Wo ſich der Eine

hinwagt, folgt der Andre. —

Wo sich der Eine hinwagt,

folgt der Andre. —

Wo ſich der Eine hinwagt,

folgt der Andre.

Licht.

Und was hat das Geſicht euch ſo verrenkt?

Adam.

Mir das Geſicht?

Licht.

Wie? Davon wißt ihr nichts?

Adam.

Ich müßt’ ein Lügner ſein — wie ſieht’s denn

aus?

Licht.

Wie’s ausſieht?

Adam.

Ja, Gevatterchen.

Licht.

Abſcheulich!

Adam.

Erklärt euch deutlicher.

Licht.

Geſchunden iſt’s,

Ein Gräul zu ſehn. Ein Stück fehlt von der

Wange,

Wie groß? Nicht ohne Waage kann ich’s

ſchätzen.

Adam

Den Teufel auch!

Den Teufel auch.

Den Teufel auch!

Licht.

/:

bringt

hohlt

einen Spiegel :/In E:

›Licht (bringt einen Spiegel).‹

Hier! Überzeuget

So überzeugt

euch ſelbſt.

Hier!

Überzeuget euch ſelbſt.

So überzeugt euch

ſelbſt.

Hier. Überzeugt euch

selbst.

Hier! Ueberzeugt euch

ſelbſt!

Ein Schaaf, das eingehetzt von Hunden

ſich

Ein Schaaf, das,

eingehetzt von Hunden, sich

Ein Schaaf, das,

eingehetzt von Hunden, ſich

Durch Dornen drängt, läßt nicht mehr Wolle

ſitzen,

Als ihr, Gott weiß wo? Fleiſch habt ſitzen

laſſen.

8.

Adam

Hm! Ja! S’iſtInteressant ist Kleists Apostrophierung von ›Es

ist‹, die sich in dieser Form durchgängig in seinen

Dramen-Handschriften findet. Statt das ›E‹ zu

apostrophieren, wie es der Setzer regelgerecht auch in

der Phöbus-Fassung umsetzt, zieht Kleist in seiner

Schreibung ›Es ist‹ zu einem einsilbigen Laut, einem

umgangssprachlichen ›S’ist‹ zusammen. Insofern ist es

auch konsequent, dass er in der Handschrift häufig

keinen Leerschritt einfügt, um die Einsilbigkeit zu

betonen. Dieses wird (zumindest vom Setzer) im

Erstdruck nicht nachvollzogen, sondern hier wird

wieder ein Leerschritt eingefügt: ›S’ iſt‹. Phonetisch

führen alle drei typographischen Lösungen ›S’iſt‹, ›’s

ist‹, ›S’ iſt‹ zum gleichen Laut. wahr.

Unlieblich ſieht es aus.

Hm! Ja: ’s ist wahr.

Unlieblich sieht es aus.

Hm! Ja! S’ iſt wahr.

Unlieblich ſieht es aus.

Die Naſ’ hat auch gelitten.

Licht

Und das Auge.

Adam.

Das Auge nicht, Gevatter.

Licht.

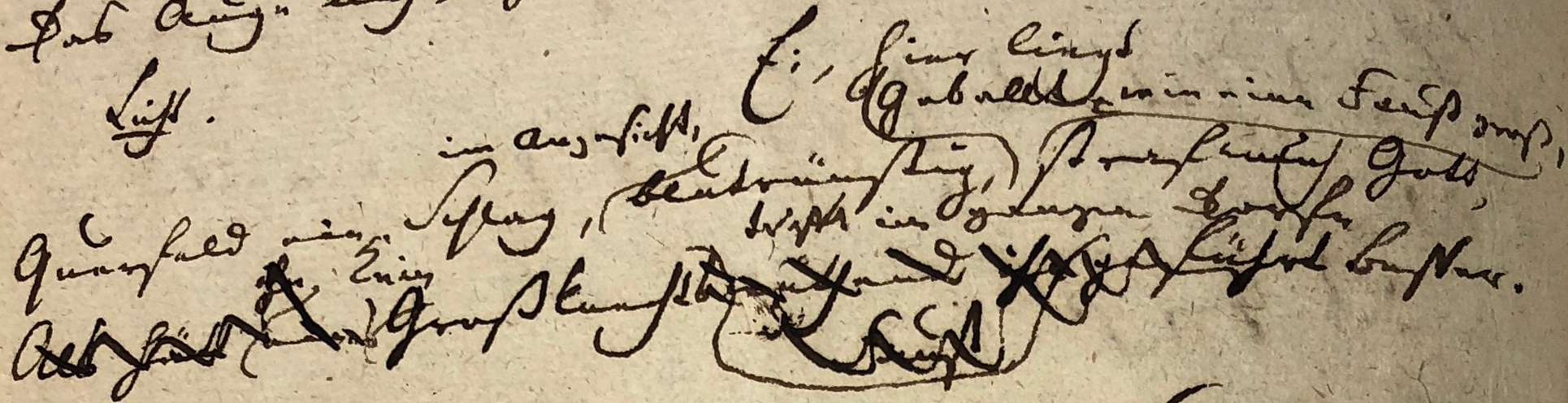

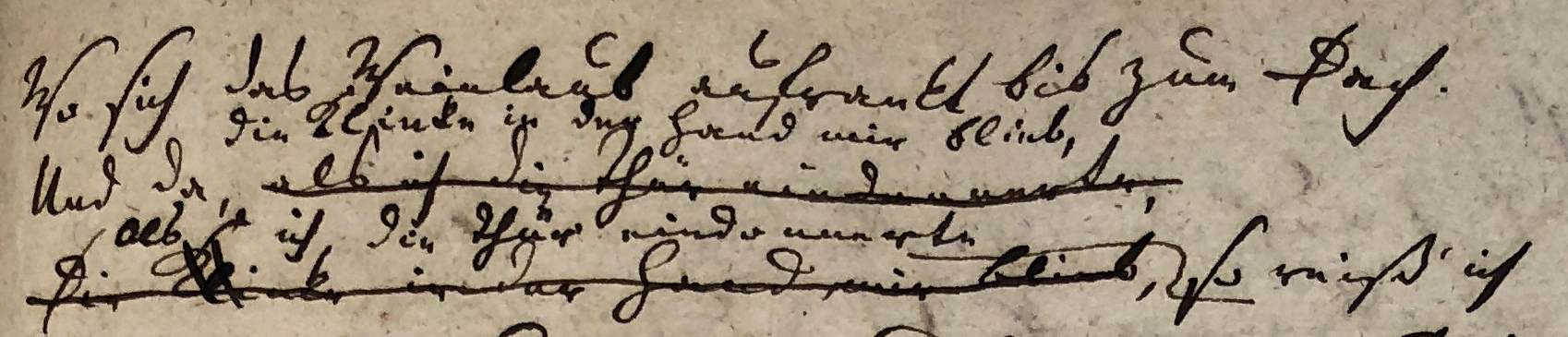

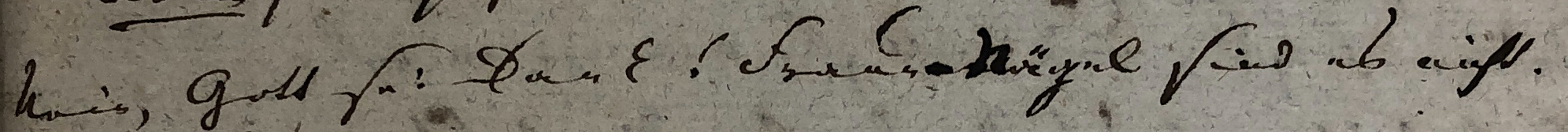

Ei, hier liegt

Querfeld ein Schlag, im

Angeſicht, blutrünſtig, Geballt, wie eine Fauſt groß,

ſtrafe

ſtrafDas an ›straf‹ angehängte e geht nahtlos in

das folgende ›mich‹ über und ist leicht zu

übersehen.

mich Gott,

Querfeld ein

Schlag, blutrünſtig, ſtrafe mich Gott,

Querfeld ein Schlag, im

Angeſicht, blutrünſtig,

Ei, hier liegt

Querfeld ein Schlag, im

Angeſicht, blutrünſtig, Geballt, wie eine Fauſt groß,

ſtrafe

ſtrafDas an ›straf‹ angehängte e geht nahtlos in

das folgende ›mich‹ über und ist leicht zu

übersehen.

mich Gott,

Querfeld ein

Schlag, blutrünſtig, ſtrafe mich Gott,

Querfeld ein Schlag, im

Angeſicht, blutrünſtig,Geballt, wie eine Fauſt groß, ſtrafe mich Gott,In der Phöbusüberarbeitung ändert Kleist die ursprünglichen zwei Verse, die im Erstdruck übernommen werden, in drei modifizierte Verse. Der Teilvers ›ſtrafe mich Gott,‹ wird Teil des folgenden, neu eingefügten Verses. Dass Kleist auch am Ende noch unzufrieden war, zeigt die erneute Korrektur für die Phöbusfassung: ›strafe mich Gott‹ wird geändert in ›hol’s der Henker‹. Querfeld ein Schlag, im Angesicht, blutrünstig,

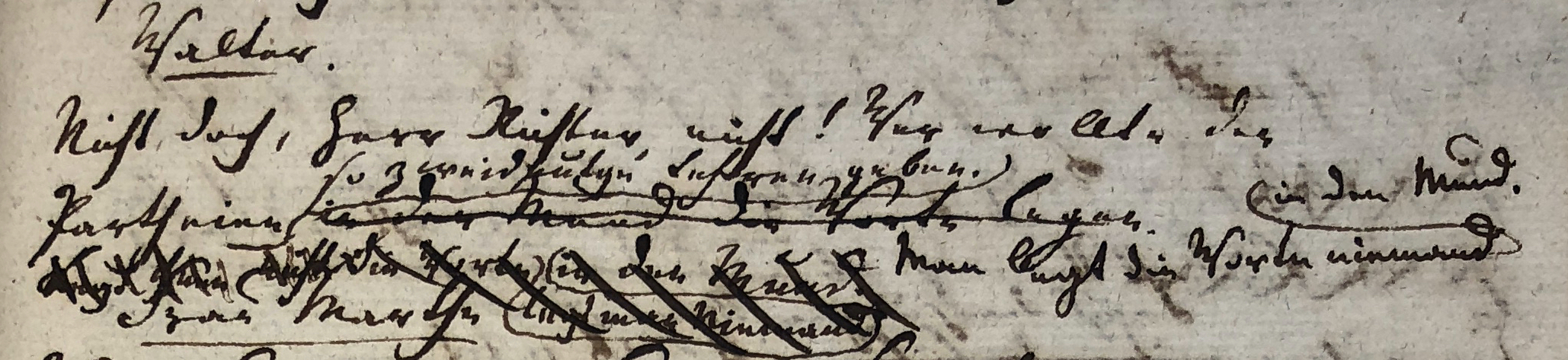

Geballt, wie eine Faust groſs, hol’s der Henker, Querfeld ein Schlag, blutruͤnſtig, ſtraf mich Gott, Als hätt’ ihn eines Kein Großknechts Fauſtwüthend ihnEs ist nicht eindeutig, ob ›[wüthend ihn]‹ zusammen oder getrennt gestrichen wurde: ›[wüthend] [ihn]‹. geführt. trifft im ganzen Dorfe beſſer. Als hätt’ ein Großknecht wüthend ihn geführt. Als hätt’ ihn ein Großknecht wüthend geführt.Variante b entsteht, wenn ›wüthend ihn‹ nicht in einem Arbeitsgang, sondern getrennt voneinander gestrichen worden ist. Als hätt’ ihn eines Großknechts Fauſt geführt. Kein Großknecht trifft im ganzen Dorfe beſſer. Kein Groſsknecht trifft im ganzen Dorfe besser. Als haͤtt’ ein Großknecht wuͤthend ihn gefuͤhrt. Adam. Das iſt der Augenknochen. — Ja, nun ſeht, Das Alles hatt’ ich nicht einmal geſpürt. Licht. Ja, ja,! ſSo geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja, ſo geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja! So geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja. So geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja! So geht’s im Feuer des Gefechts. Adam

Im Feuer des

Gefechts! —

Hört

mir

nur [vgl. Anm. 50 p]

nur [vgl. Anm. 50

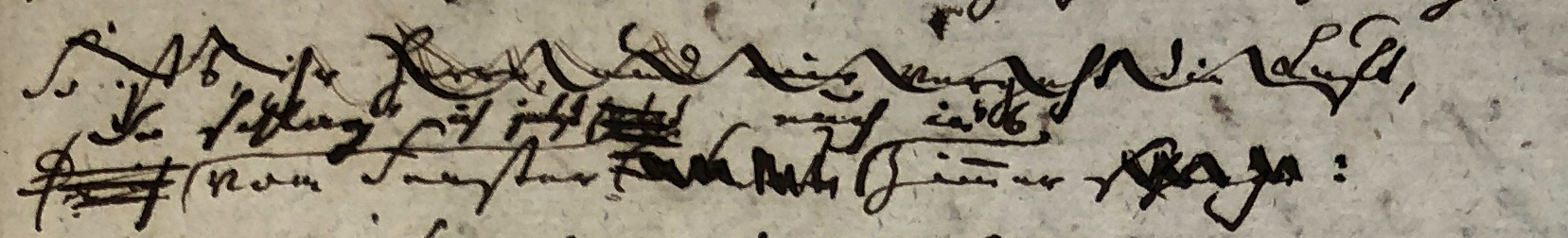

p]

BKA und HAM lesen jeweils ›nur‹,

nicht ›mir‹. Dabei ist der erste Buchstabe

eindeutig als ›m‹ identifizierbar, danach

folgt der typische Abstand, den Kleist vor

der Minuskel ›i‹ einhält und auch selbiges

ist deutlich als ›i‹ und nicht als ›u‹ zu

lesen (zumal ein nach oben offene Bogen über

der Minuskel ›u‹ fehlt). Auch der i-Punkt ist

erkennbar. die Sſchamloſe

Reden!

[ ]

Im Feuer des Gefechts!

Hört mir die Reden!

Im Feuer des

Gefechts!

Schamloſe Reden!

Im Feuer des Gefechts —

ſchamloſe Reden!

Im Feuer des Gefecht’s

— schamlose Reden!

[ ]

Gefecht! Was! — Mit dem

verfluchten Cherubim focht’ ich,

Gefecht! Was!

— Mit dem verfluchten Cherubim

Mit dem verfluchten Cherubim

focht’ ich,

Mit dem verfluchten

Bockgesicht focht’ ich,

Gefecht! Was! — Mit dem

verfluchten Ziegenbock,

Am Ofen focht’ ich, wenn ihr

wollt. Jetzt weiß’ ich’s.

Der an der

Ofenkante eingefugt.

Am Ofen focht’

ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.Das Versende

›ich’s.‹ ist in Kleists Durchstreichung nicht

enthalten (inhaltlich aber

intendiert).

Der an der Ofenkante

eingefugt.

Der an der Ofenkante

eingefugt.

Am Ofen focht’ ich, wenn

ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.

Jetzt weiß ich es. Da ich, beim

Auferſtehn,

[ ]

Jetzt weiß ich es. Da

ich, beim Auferſtehn,

Jetzt weiſs ich es. Da

ich, beim Auferstehn,

[ ]

Da ich

dDas Gleichgewicht

des

Kopfs verlier’, und gleichſam

Da ich

das Gleichgewicht verlier’, und

gleichſam

Das Gleichgewicht

des Kopfs verlier’, und

gleichſam

Das Gleichgewicht verlier’,

und gleichſam

Das Gleichgewicht

verlier’ und gleichsam wie

Da ich das Gleichgewicht

verlier, und gleichſam

Ertrunken in den Lüften um mich greife,

Faſſ’ ich — zuerſt die

Hoſen, die ich geſtern Abend

Faſſ’ ich die Hoſen,

die ich geſtern Abend

Faſſ’ ich — zuerſt

die Hoſen, die ich geſtern

Fass’ ich — zuerst die

Hosen, die ich gestern

Faſſ’ ich die Hoſen, die

ich geſtern Abend

Durchnäßt an das Geſtell des Ofens hieng.

Nun faſſ’ ich ſie, verſteht ihr, denke

mich,

Ich Thor, daran zu halten, und nun reißt

Im Feuer des

Gefechts! —

Hört

mir

nur [vgl. Anm. 50 p]

nur [vgl. Anm. 50

p]

BKA und HAM lesen jeweils ›nur‹,

nicht ›mir‹. Dabei ist der erste Buchstabe

eindeutig als ›m‹ identifizierbar, danach

folgt der typische Abstand, den Kleist vor

der Minuskel ›i‹ einhält und auch selbiges

ist deutlich als ›i‹ und nicht als ›u‹ zu

lesen (zumal ein nach oben offene Bogen über

der Minuskel ›u‹ fehlt). Auch der i-Punkt ist

erkennbar. die Sſchamloſe

Reden!

[ ]

Im Feuer des Gefechts!

Hört mir die Reden!

Im Feuer des

Gefechts!

Schamloſe Reden!

Im Feuer des Gefechts —

ſchamloſe Reden!

Im Feuer des Gefecht’s

— schamlose Reden!

[ ]

Gefecht! Was! — Mit dem

verfluchten Cherubim focht’ ich,

Gefecht! Was!

— Mit dem verfluchten Cherubim

Mit dem verfluchten Cherubim

focht’ ich,

Mit dem verfluchten

Bockgesicht focht’ ich,

Gefecht! Was! — Mit dem

verfluchten Ziegenbock,

Am Ofen focht’ ich, wenn ihr

wollt. Jetzt weiß’ ich’s.

Der an der

Ofenkante eingefugt.

Am Ofen focht’

ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.Das Versende

›ich’s.‹ ist in Kleists Durchstreichung nicht

enthalten (inhaltlich aber

intendiert).

Der an der Ofenkante

eingefugt.

Der an der Ofenkante

eingefugt.

Am Ofen focht’ ich, wenn

ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.

Jetzt weiß ich es. Da ich, beim

Auferſtehn,

[ ]

Jetzt weiß ich es. Da

ich, beim Auferſtehn,

Jetzt weiſs ich es. Da

ich, beim Auferstehn,

[ ]

Da ich

dDas Gleichgewicht

des

Kopfs verlier’, und gleichſam

Da ich

das Gleichgewicht verlier’, und

gleichſam

Das Gleichgewicht

des Kopfs verlier’, und

gleichſam

Das Gleichgewicht verlier’,

und gleichſam

Das Gleichgewicht

verlier’ und gleichsam wie

Da ich das Gleichgewicht

verlier, und gleichſam

Ertrunken in den Lüften um mich greife,

Faſſ’ ich — zuerſt die

Hoſen, die ich geſtern Abend

Faſſ’ ich die Hoſen,

die ich geſtern Abend

Faſſ’ ich — zuerſt

die Hoſen, die ich geſtern

Fass’ ich — zuerst die

Hosen, die ich gestern

Faſſ’ ich die Hoſen, die

ich geſtern Abend

Durchnäßt an das Geſtell des Ofens hieng.

Nun faſſ’ ich ſie, verſteht ihr, denke

mich,

Ich Thor, daran zu halten, und nun reißt

Der Bund, Bund’ jetzt und

es ſtürztBKA

und Hamacher lesen jeweils ›stürzt’‹. Hier

wird jedoch das gelesene Apostroph mit dem

Komma des vorlaufenden Verses hinter ›zu

halten‹ verwechselt und damit doppelt gelesen

als Komma in Vers 57 und als Apostroph in Vers

58. die Hoſ’ und ich, wir ſtürzen,

und das

Geſtell,

Der Bund, Bund’

jetzt und Hoſ’ und ich, wir

ſtürzen,

Der Bund, es ſtürzt

die Hoſ’ und das Geſtell,

Der Bund, es stürzt die

Hos’ und das Gestell,

Der Bund; Bund jetzt und

Hoſ’ und ich, wir ſtuͤrzen,

Und häuptlingsIch ſtürz’ — und mit dem

Stirnblatt ſchmettr’ ich auf

wüthend

Und

häuptlings mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich

auf

Ich ſtürz’ — und

mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich

wüthend

Ich stürz’ — und mit dem

Stirnblatt schmettr’ ich wütheDer Setzer hatte hier

offensichtlich Probleme mit der Überlänge des

Verses. Statt die Wortabstände zu verkleinern,

wurden (in der Eile?) die Buchstaben ›nd‹ einfach

weggelassen.

Und Haͤuptlings mit dem

Stirnblatt ſchmettr’ ich auf

DenJuſt auf den Ofen,

hin, juſt wo ein

Cherubim

Den Ofen

hin, juſt wo ein Cherubim

Juſt auf den

Ofen, wo ein Cherubim

Just auf dem Ofen, wo ein

Ziegenbock

Den Ofen hin, juſt wo ein

ZiegenbockDie Übernahme des

›Ziegenbock‹-Motivs aus der Phöbus-Bearbeitung in

den Erstdruck ist einer der Hinweise, dass die

finale Überarbeitung für den Erstdruck nach der

Überarbeitung für den Phöbus erfolgte.

Die Naſe an der Ecke vorgeſtreckt.

Licht

/: lacht :/

Gut, gut.

Adam

Verdam̄t,!ſag’

ich!

Verdam̄t!

Verdam̄t,

ſag’ ich!

Verdammt, sag ich!

Verdammt!

Licht

Laßt’s gut ſein.

[ ]

Laßt’s gut ſein.

Laſst's gut sein,

Vetter.

[ ]

9.

Adam.

Was?

[ ]

Was?

[ ]

[ ]

Licht.

/: fortlachend

:/

Der Bund, Bund’ jetzt und

es ſtürztBKA

und Hamacher lesen jeweils ›stürzt’‹. Hier

wird jedoch das gelesene Apostroph mit dem

Komma des vorlaufenden Verses hinter ›zu

halten‹ verwechselt und damit doppelt gelesen

als Komma in Vers 57 und als Apostroph in Vers

58. die Hoſ’ und ich, wir ſtürzen,

und das

Geſtell,

Der Bund, Bund’

jetzt und Hoſ’ und ich, wir

ſtürzen,

Der Bund, es ſtürzt

die Hoſ’ und das Geſtell,

Der Bund, es stürzt die

Hos’ und das Gestell,

Der Bund; Bund jetzt und

Hoſ’ und ich, wir ſtuͤrzen,

Und häuptlingsIch ſtürz’ — und mit dem

Stirnblatt ſchmettr’ ich auf

wüthend

Und

häuptlings mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich

auf

Ich ſtürz’ — und

mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich

wüthend

Ich stürz’ — und mit dem

Stirnblatt schmettr’ ich wütheDer Setzer hatte hier

offensichtlich Probleme mit der Überlänge des

Verses. Statt die Wortabstände zu verkleinern,

wurden (in der Eile?) die Buchstaben ›nd‹ einfach

weggelassen.

Und Haͤuptlings mit dem

Stirnblatt ſchmettr’ ich auf

DenJuſt auf den Ofen,

hin, juſt wo ein

Cherubim

Den Ofen

hin, juſt wo ein Cherubim

Juſt auf den

Ofen, wo ein Cherubim

Just auf dem Ofen, wo ein

Ziegenbock

Den Ofen hin, juſt wo ein

ZiegenbockDie Übernahme des

›Ziegenbock‹-Motivs aus der Phöbus-Bearbeitung in

den Erstdruck ist einer der Hinweise, dass die

finale Überarbeitung für den Erstdruck nach der

Überarbeitung für den Phöbus erfolgte.

Die Naſe an der Ecke vorgeſtreckt.

Licht

/: lacht :/

Gut, gut.

Adam

Verdam̄t,!ſag’

ich!

Verdam̄t!

Verdam̄t,

ſag’ ich!

Verdammt, sag ich!

Verdammt!

Licht

Laßt’s gut ſein.

[ ]

Laßt’s gut ſein.

Laſst's gut sein,

Vetter.

[ ]

9.

Adam.

Was?

[ ]

Was?

[ ]

[ ]

Licht.

/: fortlachend

:/

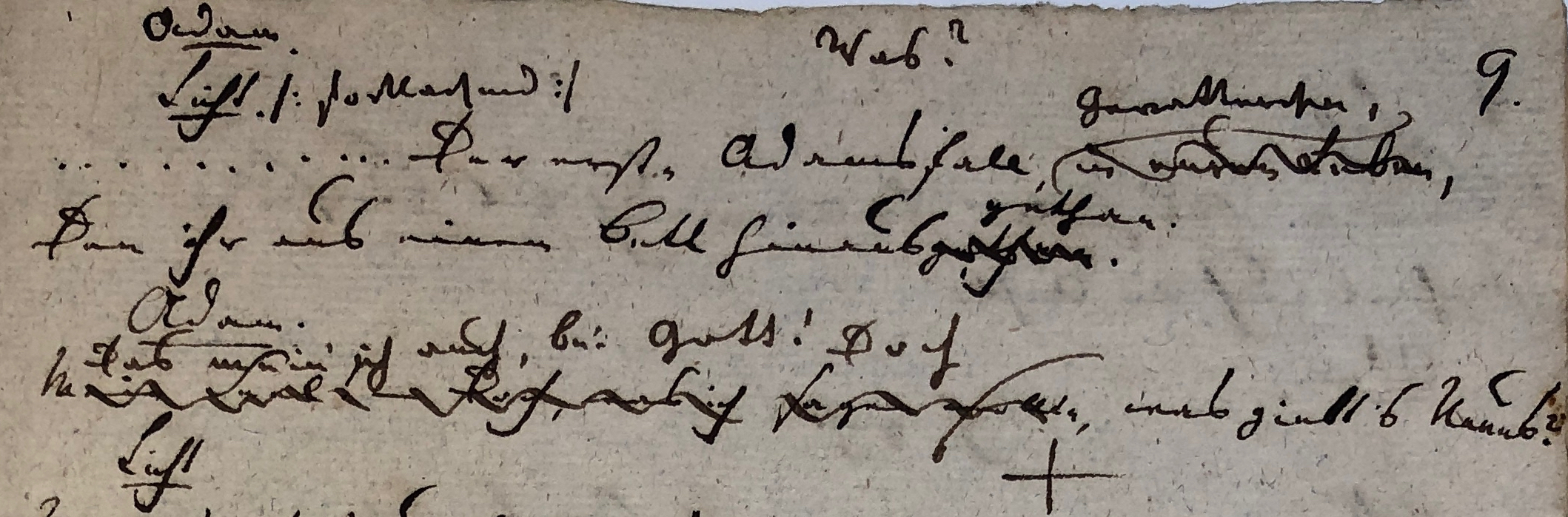

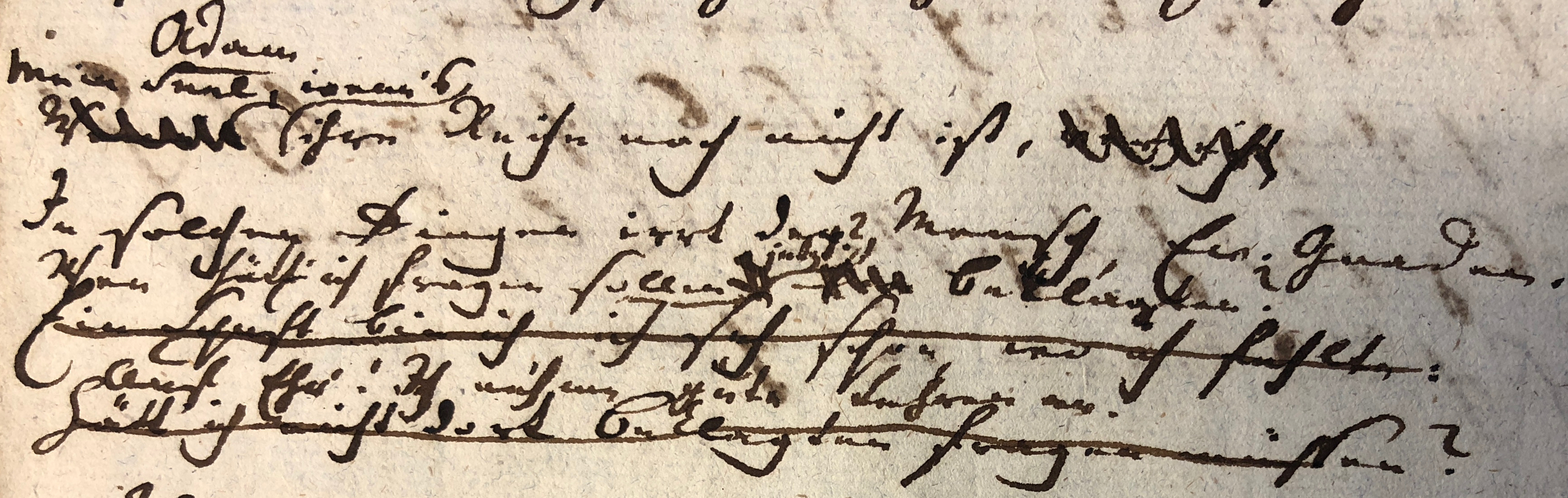

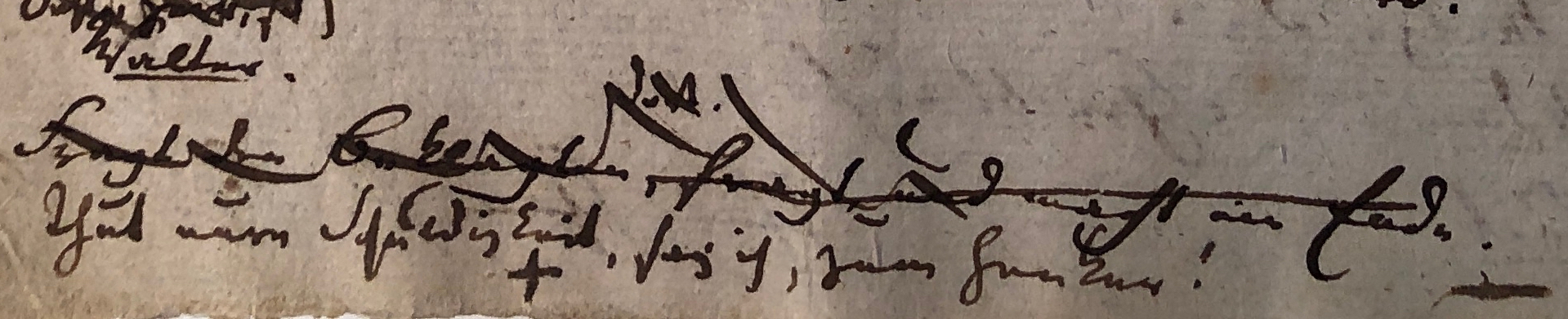

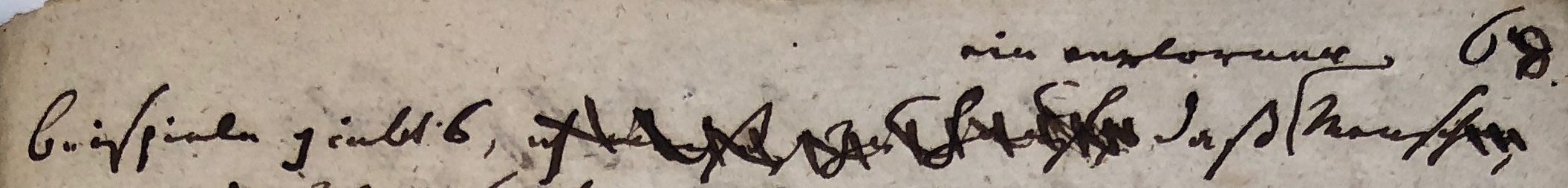

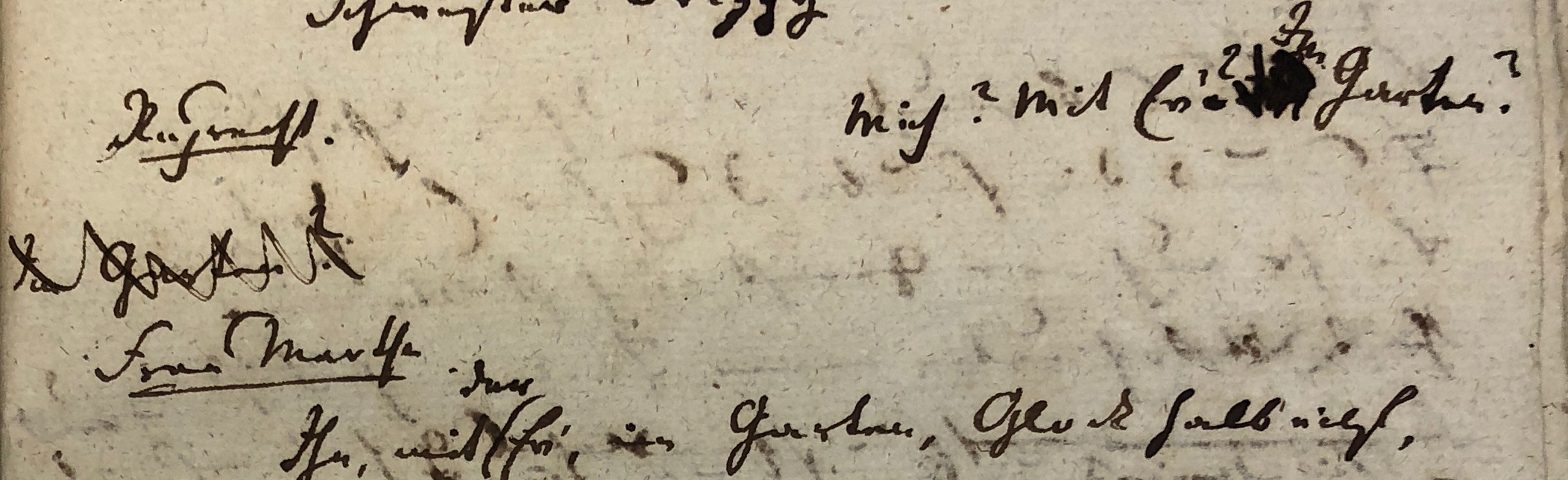

...........Kleist fügt zur

Auffüllung der Zeile Punkte ein, um zu

signalisieren, dass der ursprüngliche Teilvers

in einen vollständigen geändert

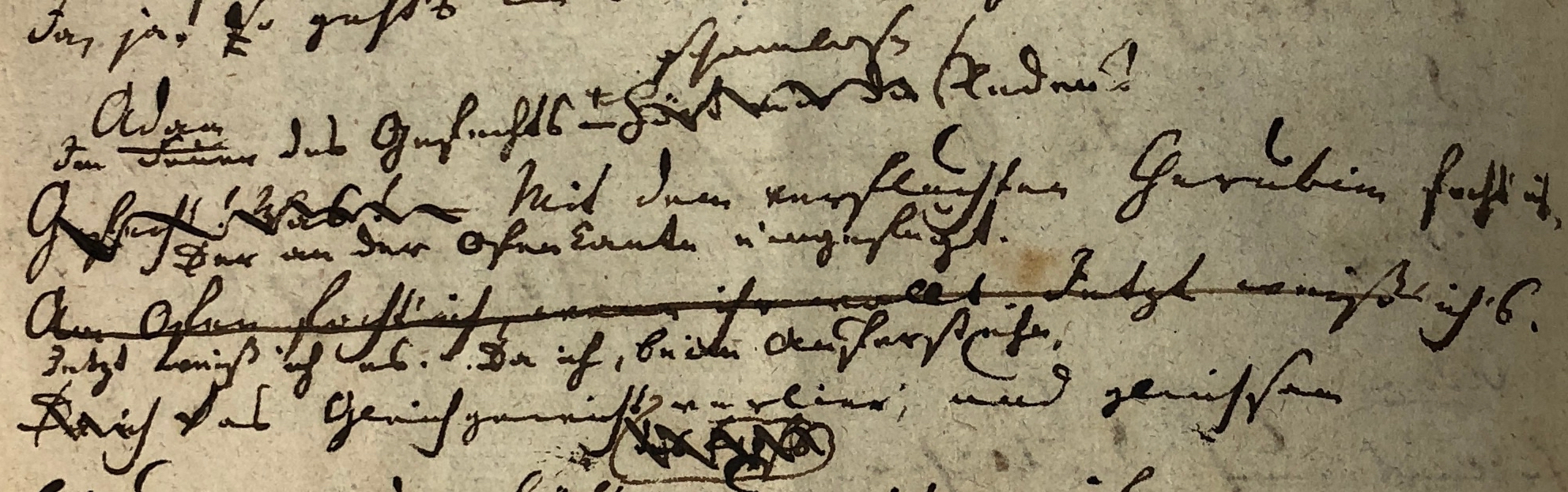

wurde. Der erſte Adamsfall, in

eurem Leben,

Gevatterchen,

Der erſte

Adamsfall,

........... Der

erſte Adamsfall, in eurem

Leben,

........... Der erſte

Adamsfall, Gevatterchen,

[ ]

Der erſte

Adamsfall,

Den ihr aus einem Bett

hinausgethan. gethan.

Den ihr aus einem Bett

hinausgethan.

Den ihr aus einem

Bett hinaus gethan.

[ ]

Den ihr aus einem Bett

hinaus gethan.

Adam.

Mein Seel! — Doch, was ich ſagen

wollte,Das mein’ ich auch, bei Gott! Doch was

giebt’s Neues?

Mein Seel! —

Doch, was ich ſagen wollte, was giebt’s

Neues?

Das mein’ ich auch, bei

Gott! Doch was giebt’s Neues?

Ich muſs es wohl. — Doch

was ich sagen wollte,Für das Phöbus-Fragment

hat Kleist die folgenden Verse einer weiteren

Überarbeitung unterzogen. Sie lauten dort in der

finalen Fassung: ›Was giebt es Neues! | Licht. Ia,

sieh da! hätt’ ich’s | Doch bald vergessen. |

Adam. Nun? | Licht. Macht euch gefaſst, | Auf

unerwarteten Besuch aus Utrecht. | Adam. Nun? Und

von wem? | Licht. Rath Walter kömmt. | Adam

(erschrocken) Wer kömmt? | Licht. Der Herr

Gerichtsrath Walter kömmt aus Utrecht. | Adam. Was

sagt ihr! | U. s. w.‹

Mein Seel! — Doch, was

ich ſagen wollte, was giebts Neues?

Licht

Ja, was es Neues giebt! Der Henker

hohl’s,

Hätt’ ich’s doch bald vergeſſen.

Adam.

Nun?

Licht.

Macht euch bereit auf unerwarteten

Beſuch aus Utrecht.

Adam.

So?

Licht.

Der Herr Gerichtsrath kömt.

Adam.

Wer kömt?

Licht.

Der Herr Gerichtsrath Walter kom̄t, aus Utrecht.

Er iſt in B

Reviſions-Bereiſung auf den Ämtern,

Und heut noch trifft er bei uns ein.

Adam.

Noch heut! Seid ihr bei Troſte?

Noch heut! Seid ihr bei

Troſte?

Noch heut! Seid ihr bei

Troſt?

Noch heut! Seid ihr bei

Troſt?

Licht.

So wahr ich lebe.

Er war in Holla, auf dem Gränzdorf,

geſtern,

Hat das Juſtizamt dort ſchon revidirt,

Hat das Juſtizamt dort

ſchon revidirt,

Hat das Juſtizamt dort

ſchon revidirt.

Ein Bauer ſah zur Fahrt nach Huiſum ſchon

Die Vorſpannpferde vor den Wagen

ſchirren.

Adam.

Heut noch, er, der Gerichtsrath, her, aus

Utrecht!

Zur Reviſion, der wackre Mann, der ſelbſt

Sein Schäfchen ſchiert, dergleichen Fratzen

haßt.

Nach Huiſum kom̄en, und

uns cujoniren!

9.

Licht.

Kam er bis Holla, kom̄t er

auch bis Huiſum.

Nehmt euch in Acht.

Adam.

Ach, geht!

Licht.

Ich ſag’ es euch.

Adam

Geht mir mit eurem Mährchen, ſag’ ich

euch.

Licht.

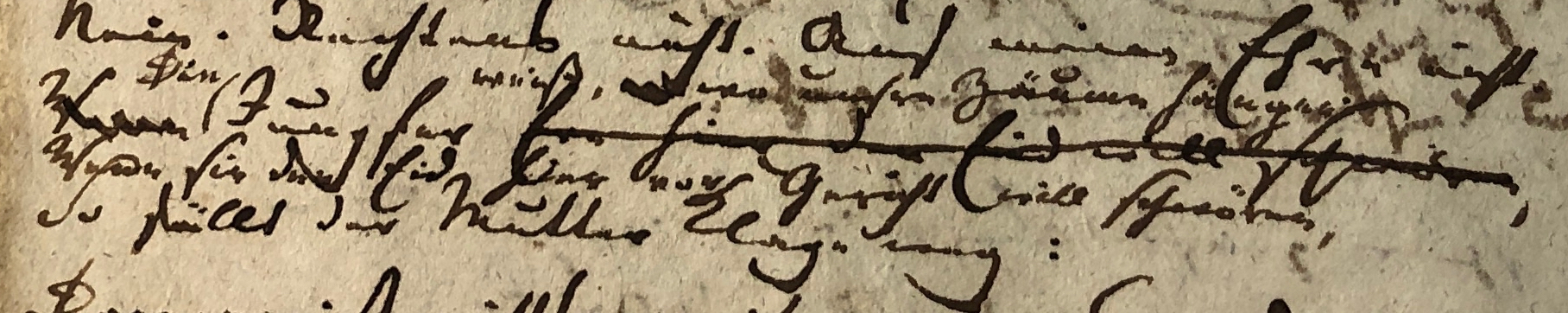

WeDas gestrichene ›We‹ ist einer der Hinweise, dass

Kleist dieses Manuskript von einer nicht

überlieferten Vorlage abschreibt. Hierbei ist er

versehentlich schon in den folgenden Vers (›Wer

weiß ...‹) gesprungen, korrigiert sich aber

sofort. Der Bauer hat ihn ſelbſt

geſehn, zum Henker.

Adam

Wer weiß, wen der

triefäug’ge Schuft geſehn.

Wer weiß, wen der

triefaͤugige Schuft geſehn.

Die Kerle unterſcheiden ein Geſicht

Von einerm

kahlen Hinterglatze nicht.

Hinterkopf nicht, wenn er

kahl iſt.

Von einer

kahlen Hinterglatze nicht.

Von einem

Hinterkopf nicht, wenn er kahl iſt.

Von einem Hinterkopf

nicht, wenn er kahl iſt.

Setzt einen Huth dreieckig auf mein Rohr,

Hängt ihm den Mantel um, zwei Stiefeln

drunter,

So hält ſo’n Schubiak ihn für wen ihr

wollt.

Licht.

Wohlan, ſo zweifelt fort,

in’s Teufels Namen,

Wohlan ſo zweifelt fort,

ins Teufels Namen,

Bis er zur Thür hier eintrit.

Adam.

Er, eintreten! —

Ohn’ uns ein Wort vorher geſteckt zu

haben.

Licht.

Der Unverſtand! Als ob’s der vorige

Reviſor noch der Rath

Wachholder wäre!

Reviſor noch, der Rath

Wachholder, waͤre!

Es iſt Rath Walter jetzt, der revidirt.

Adam

Wenn gleich, Rath Walter!

Geht, laßt mich zufrieden.

Wenn gleich Rath Walter!

Geht, laßt mich zufrieden.

Der Mann hat ſeinen Amtseid ja

geſchworen,

...........Kleist fügt zur

Auffüllung der Zeile Punkte ein, um zu

signalisieren, dass der ursprüngliche Teilvers

in einen vollständigen geändert

wurde. Der erſte Adamsfall, in

eurem Leben,

Gevatterchen,

Der erſte

Adamsfall,

........... Der

erſte Adamsfall, in eurem

Leben,

........... Der erſte

Adamsfall, Gevatterchen,

[ ]

Der erſte

Adamsfall,

Den ihr aus einem Bett

hinausgethan. gethan.

Den ihr aus einem Bett

hinausgethan.

Den ihr aus einem

Bett hinaus gethan.

[ ]

Den ihr aus einem Bett

hinaus gethan.

Adam.

Mein Seel! — Doch, was ich ſagen

wollte,Das mein’ ich auch, bei Gott! Doch was

giebt’s Neues?

Mein Seel! —

Doch, was ich ſagen wollte, was giebt’s

Neues?

Das mein’ ich auch, bei

Gott! Doch was giebt’s Neues?

Ich muſs es wohl. — Doch

was ich sagen wollte,Für das Phöbus-Fragment

hat Kleist die folgenden Verse einer weiteren

Überarbeitung unterzogen. Sie lauten dort in der

finalen Fassung: ›Was giebt es Neues! | Licht. Ia,

sieh da! hätt’ ich’s | Doch bald vergessen. |

Adam. Nun? | Licht. Macht euch gefaſst, | Auf

unerwarteten Besuch aus Utrecht. | Adam. Nun? Und

von wem? | Licht. Rath Walter kömmt. | Adam

(erschrocken) Wer kömmt? | Licht. Der Herr

Gerichtsrath Walter kömmt aus Utrecht. | Adam. Was

sagt ihr! | U. s. w.‹

Mein Seel! — Doch, was

ich ſagen wollte, was giebts Neues?

Licht

Ja, was es Neues giebt! Der Henker

hohl’s,

Hätt’ ich’s doch bald vergeſſen.

Adam.

Nun?

Licht.

Macht euch bereit auf unerwarteten

Beſuch aus Utrecht.

Adam.

So?

Licht.

Der Herr Gerichtsrath kömt.

Adam.

Wer kömt?

Licht.

Der Herr Gerichtsrath Walter kom̄t, aus Utrecht.

Er iſt in B

Reviſions-Bereiſung auf den Ämtern,

Und heut noch trifft er bei uns ein.

Adam.

Noch heut! Seid ihr bei Troſte?

Noch heut! Seid ihr bei

Troſte?

Noch heut! Seid ihr bei

Troſt?

Noch heut! Seid ihr bei

Troſt?

Licht.

So wahr ich lebe.

Er war in Holla, auf dem Gränzdorf,

geſtern,

Hat das Juſtizamt dort ſchon revidirt,

Hat das Juſtizamt dort

ſchon revidirt,

Hat das Juſtizamt dort

ſchon revidirt.

Ein Bauer ſah zur Fahrt nach Huiſum ſchon

Die Vorſpannpferde vor den Wagen

ſchirren.

Adam.

Heut noch, er, der Gerichtsrath, her, aus

Utrecht!

Zur Reviſion, der wackre Mann, der ſelbſt

Sein Schäfchen ſchiert, dergleichen Fratzen

haßt.

Nach Huiſum kom̄en, und

uns cujoniren!

9.

Licht.

Kam er bis Holla, kom̄t er

auch bis Huiſum.

Nehmt euch in Acht.

Adam.

Ach, geht!

Licht.

Ich ſag’ es euch.

Adam

Geht mir mit eurem Mährchen, ſag’ ich

euch.

Licht.

WeDas gestrichene ›We‹ ist einer der Hinweise, dass

Kleist dieses Manuskript von einer nicht

überlieferten Vorlage abschreibt. Hierbei ist er

versehentlich schon in den folgenden Vers (›Wer

weiß ...‹) gesprungen, korrigiert sich aber

sofort. Der Bauer hat ihn ſelbſt

geſehn, zum Henker.

Adam

Wer weiß, wen der

triefäug’ge Schuft geſehn.

Wer weiß, wen der

triefaͤugige Schuft geſehn.

Die Kerle unterſcheiden ein Geſicht

Von einerm

kahlen Hinterglatze nicht.

Hinterkopf nicht, wenn er

kahl iſt.

Von einer

kahlen Hinterglatze nicht.

Von einem

Hinterkopf nicht, wenn er kahl iſt.

Von einem Hinterkopf

nicht, wenn er kahl iſt.

Setzt einen Huth dreieckig auf mein Rohr,

Hängt ihm den Mantel um, zwei Stiefeln

drunter,

So hält ſo’n Schubiak ihn für wen ihr

wollt.

Licht.

Wohlan, ſo zweifelt fort,

in’s Teufels Namen,

Wohlan ſo zweifelt fort,

ins Teufels Namen,

Bis er zur Thür hier eintrit.

Adam.

Er, eintreten! —

Ohn’ uns ein Wort vorher geſteckt zu

haben.

Licht.

Der Unverſtand! Als ob’s der vorige

Reviſor noch der Rath

Wachholder wäre!

Reviſor noch, der Rath

Wachholder, waͤre!

Es iſt Rath Walter jetzt, der revidirt.

Adam

Wenn gleich, Rath Walter!

Geht, laßt mich zufrieden.

Wenn gleich Rath Walter!

Geht, laßt mich zufrieden.

Der Mann hat ſeinen Amtseid ja

geſchworen,

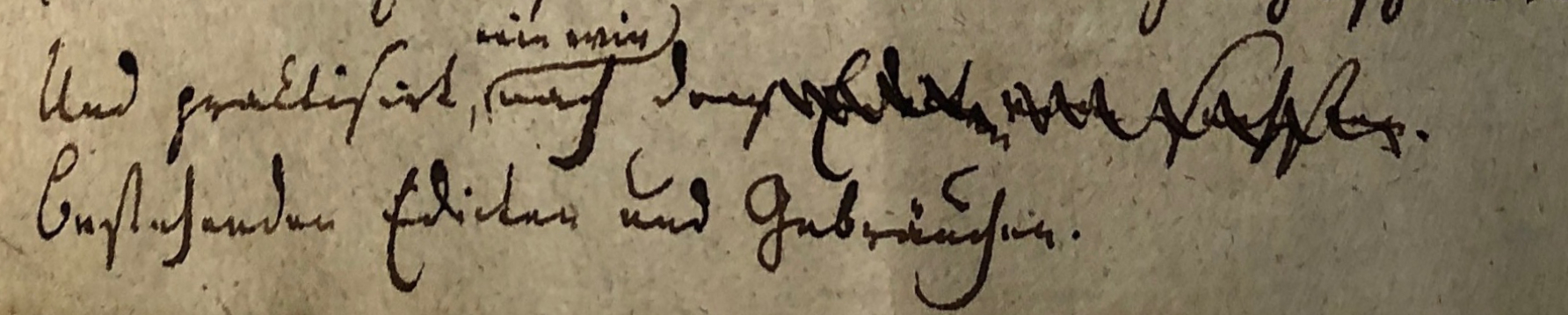

Und praktiſirt,BKA liest Komma hinter

›praktisirt‹ nicht als nachträglich

eingefügt. wie wir nach demn

Edicten

vom ſechſten.

Und praktiſirt nach

dem Edict vom ſechſten.

Und praktiſirt nach

den Edicten.

Und

praktiſirt,

wie wir nach den

Edicten.In Vers 99 ist der

genetische Prozeß nicht eindeutig entscheidbar,

insbesondere wann Kleist die Wörter ›wie wir‹

eingefügt hat. Möglich wäre eine Variante c.

Wahrscheinlicher ist, daß Kleist ›wie wir‹ erst im

Kontext des hinzugefügten Vers 100 eingesetzt hat,

da es Adams tradierte Rechtspraxis unterstreichen

würde. Auch die Schriftmerkmale (u. a. Schriftlage

von Einschub und Vers 100) sprechen dafür. In

diesem Fall würde Variante c entfallen.

Und praktiſirt, wie wir

nach den

Und praktiſirt, wie wir,

nach den

Beſtehenden Edicten und

Gebräuchen.

10.

Licht.

Nun, ich verſichr’ euch, der Gerichtsrath

Walter,

Nun, ich verſichr’

euch, der Gerichtsrath Walter,

Nun, ich verſichr’

euch, der Gerichtsrath Walter

Nun ich verſichr’ euch,

der Gerichtsrath Walter

Erſchien in Holla unvermuthet geſtern,

Viſ’tirte Caſſen und Regiſtraturen,

Und ſuſpendirte Richter dort und

Schreiber,

Warum? ich weiß nicht, ab officio.

Adam.

Den Teufel auch? Hat das der Bauer

geſagt?

Licht.

Dies, und noch mehr —

Adam.

So?

Licht.

Wenn ihr’s wiſſen wollt.

Denn in der Frühe,

heut ſucht man den Richter,

Dem man in ſeinem Hauſ’ Arreſt gegeben,

Und findet hinten in der Scheuer ihn

Am Sparren hoch des Daches aufgehangen.

Licht Adam.

Und praktiſirt,BKA liest Komma hinter

›praktisirt‹ nicht als nachträglich

eingefügt. wie wir nach demn

Edicten

vom ſechſten.

Und praktiſirt nach

dem Edict vom ſechſten.

Und praktiſirt nach

den Edicten.

Und

praktiſirt,

wie wir nach den

Edicten.In Vers 99 ist der

genetische Prozeß nicht eindeutig entscheidbar,

insbesondere wann Kleist die Wörter ›wie wir‹

eingefügt hat. Möglich wäre eine Variante c.

Wahrscheinlicher ist, daß Kleist ›wie wir‹ erst im

Kontext des hinzugefügten Vers 100 eingesetzt hat,

da es Adams tradierte Rechtspraxis unterstreichen

würde. Auch die Schriftmerkmale (u. a. Schriftlage

von Einschub und Vers 100) sprechen dafür. In

diesem Fall würde Variante c entfallen.

Und praktiſirt, wie wir

nach den

Und praktiſirt, wie wir,

nach den

Beſtehenden Edicten und

Gebräuchen.

10.

Licht.

Nun, ich verſichr’ euch, der Gerichtsrath

Walter,

Nun, ich verſichr’

euch, der Gerichtsrath Walter,

Nun, ich verſichr’

euch, der Gerichtsrath Walter

Nun ich verſichr’ euch,

der Gerichtsrath Walter

Erſchien in Holla unvermuthet geſtern,

Viſ’tirte Caſſen und Regiſtraturen,

Und ſuſpendirte Richter dort und

Schreiber,

Warum? ich weiß nicht, ab officio.

Adam.

Den Teufel auch? Hat das der Bauer

geſagt?

Licht.

Dies, und noch mehr —

Adam.

So?

Licht.

Wenn ihr’s wiſſen wollt.

Denn in der Frühe,

heut ſucht man den Richter,

Dem man in ſeinem Hauſ’ Arreſt gegeben,

Und findet hinten in der Scheuer ihn

Am Sparren hoch des Daches aufgehangen.

Licht Adam.

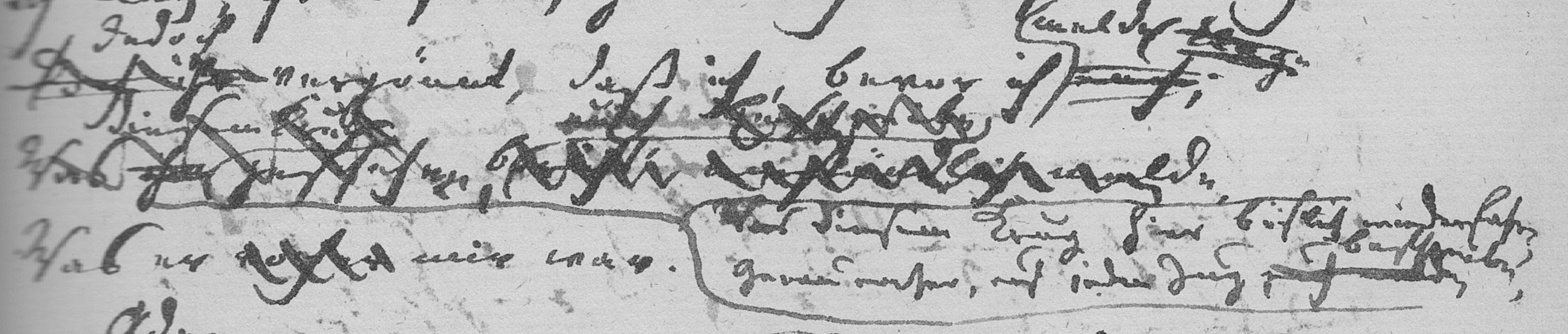

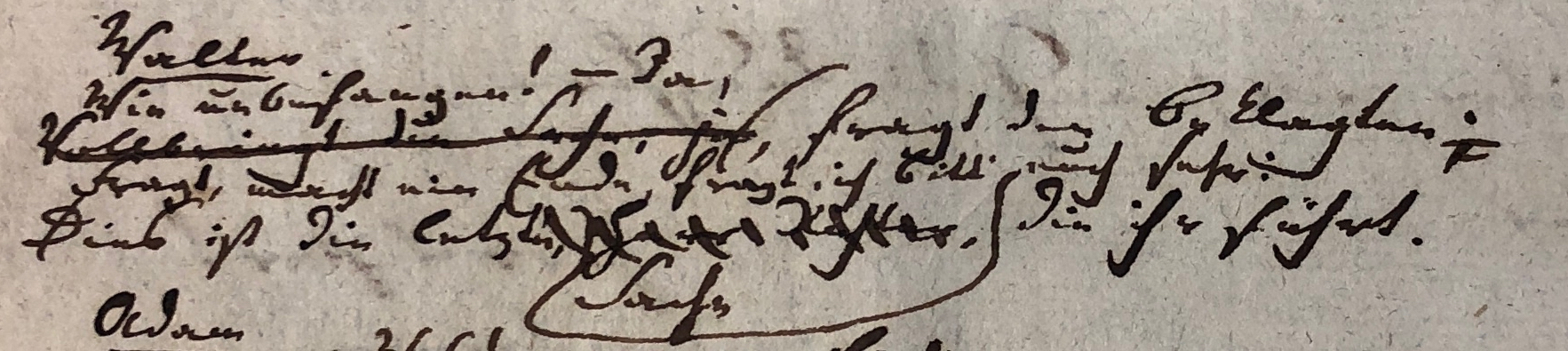

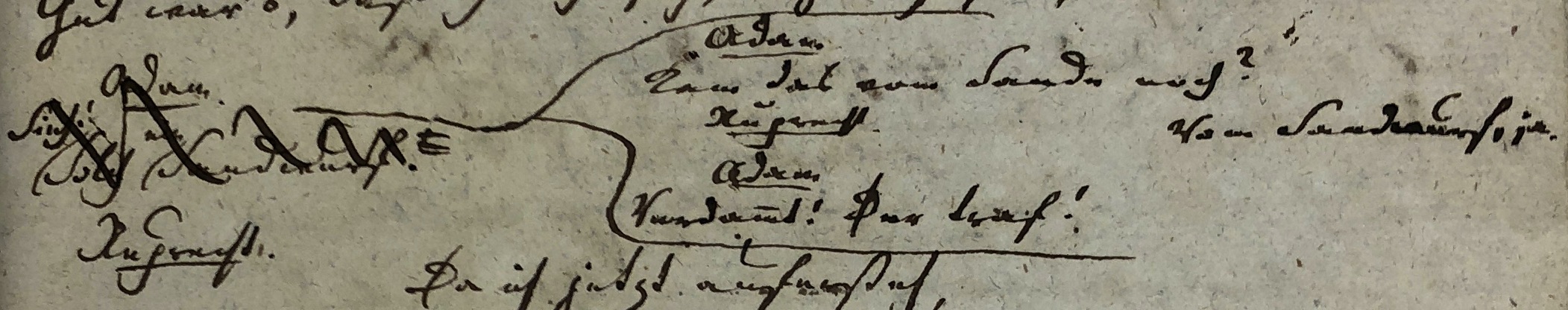

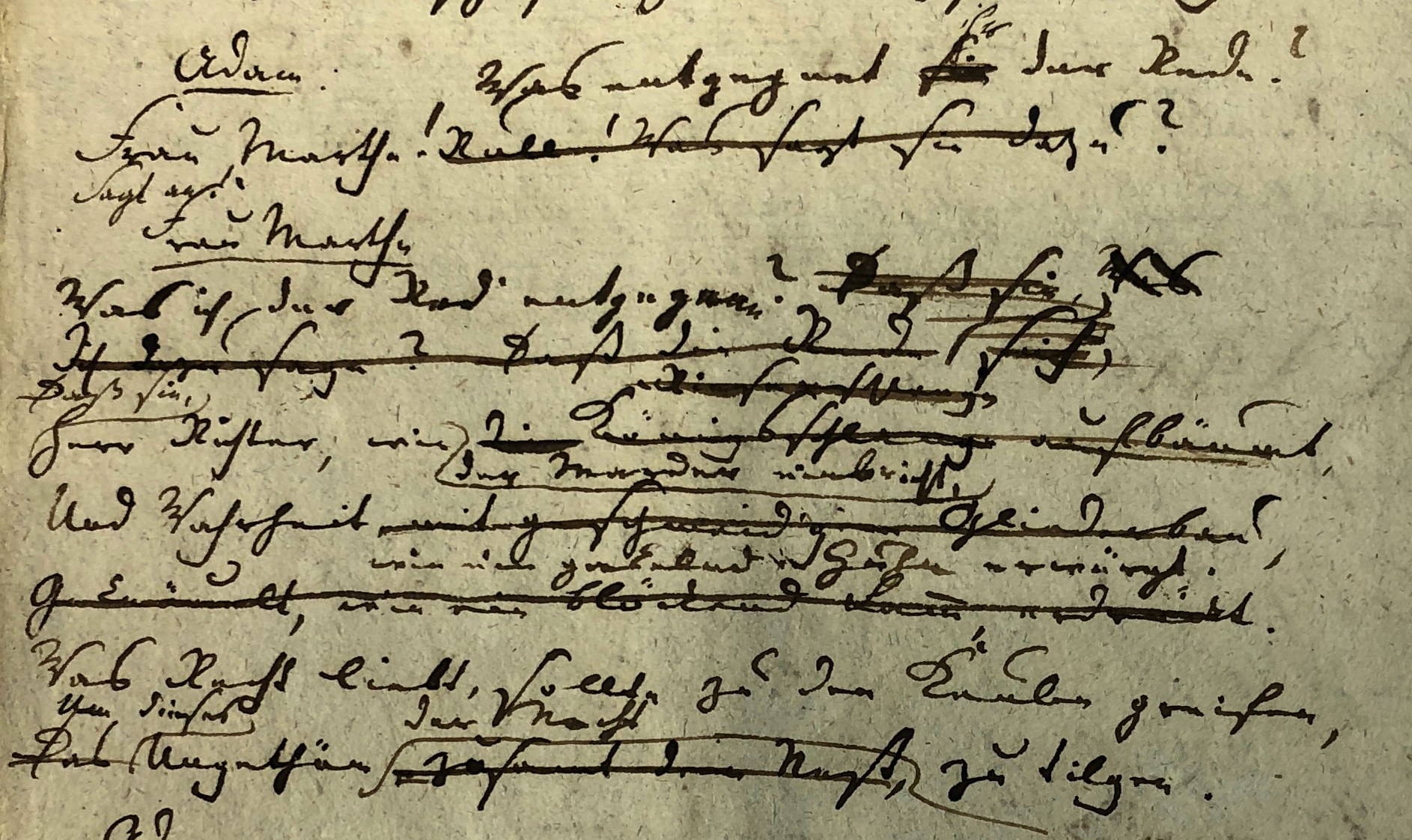

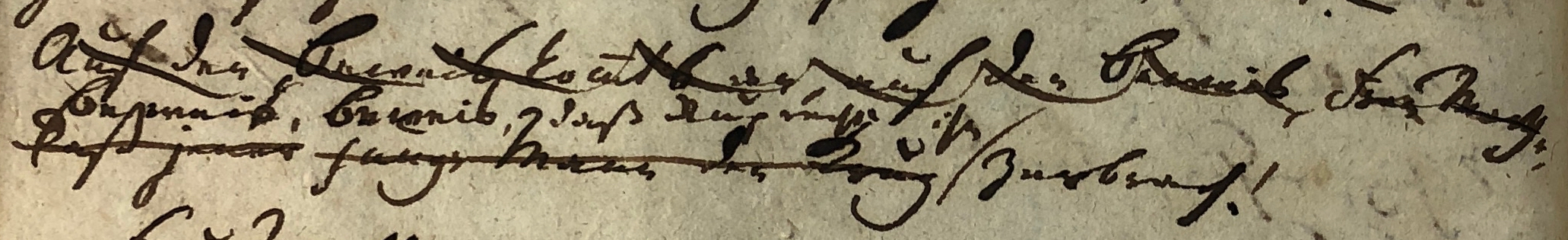

Was ſagt ihr?Kleist kürzt hier in zwei

Korrekturgängen die Verse 112-1 und 112 zu einem

einzigen zusammen. In der Grundschicht

(Textstand ɑ) ist Vers 112-1 als Antilabe

konstruiert, klar erkennbar an der Einrückung von

Lichts Erwiderung ›Nichts …‹. In einer ersten

Änderung löst Kleist die Antilabe auf und ergänzt

Adams ›Was ſagt ihr?‹ zu einem Vollvers (Textstand

β). Lichts Anteil an Vers 112-1 wird vollständig

gestrichen, durch eine gerade Linie. Vers 112

bleibt unverändert. In einem späteren Arbeitsgang

(Textstand ɣ) streicht Kleist die Ergänzung in

112-1 wieder (mit wellenförmiger Linie) und ändert

im gleichen Arbeitsgang Vers 112 (durch zwei

Streichungen und zwei Ergänzungen), so dass mit

den verbleibenden acht Silben wieder eine Antilabe

entsteht. Diese Fassung entspricht auch der

Fassung des Erstdrucks. — Für die Diskussion um

ein Stemma von Kleists Krug ist diese Korrektur

wichtig. Die Herausgeber der BKA wollen zumindest

nicht ausschließen, dass Kleist die Korrekturen in

dieser Handschrift, die sich im Erstdruck

wiederfinden, aus einer anderen Handschrift X

übertragen habe. Der hier vorliegende, zweifache

und zeitlich getrennte Arbeitsvorgang würden der

Annahme einer weiteren Handschrift X

widersprechen, da hier nicht übertragen sondern

Lösungen erst probiert werden (Vgl. auch Zeller,

KJb xxx).

Aufgehangen? Ihn,

den Richter?

Was ſagt ihr?

Was ſagt ihr?

Aufgehangen? Ihn, den

Richter?

Was ſagt ihr?

Was ſagt ihr?

Licht.

Nichts. Es ist ein Mährchen bloß.

Nichts — Es ist ein

Mährchen bloß.

[ ]

[ ]

Inzwiſchen ruft man Hülfe

gleichinzwiſchen komt

herbei,

Inzwiſchen ruft

man Hülfe

gleich herbei,

Hülf

inzwiſchen komt herbei,

Huͤlf’ inzwiſchen kommt

herbei,

Man löſ’t ihn ab, und reibt ihn, und begießt

ihn,

Ins nackte Leben bringt man ihn zurück.

Adam

So? Bringt man ihn?

Licht.

Doch jetzo wird

verſiegelt

Doch jetzo wird

verſiegelt,

In ſeinem Haus, vereidet und

verſchloſſen,

Es iſt, als wär’ er eine

Leiche ſchon,

Es iſt, als waͤr er eine

Leiche ſchon,

Und auch ſein Richteramt iſt ſchon

beerbt.

Adam.

Ei, Henker, ſeht! — Ein liederlicher Hund

war’s —

11.

Sonſt eine ehrliche Haut, ſo wahr ich

lebe,

Ein Kerl, mit dem ſich’s gut zuſam̄en war;

Doch grauſam ſ

liederlich, das muß ich ſagen.

Wenn der Gerichtsrath heut in Holla war,

So gieng’s ihm ſchlecht, dem armen Kauz, das

glaub’ ich.

Licht.

Und dieſer Vorfall einzig, ſprach der

Bauer,

Sei Schuld, daß der Gerichtsrath noch nicht

hier;

Zu Mittag treff’ er doch

unfehlbar ein.

Zu Mittag treff’ er doch

ohnfehlbar ein.

Adam

Zu Mittag, gut, Gevatter.

Jetzt gilt’s Freundſchafft.

Zu Mittag! Gut,

Gevatter! Jetzt gilt’s Freundſchaft.

Ihr wißt, wie ſich zwei Hände waſchen

können.

Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter

werden,

Und ihr verdient’s, bei Gott, ſo gut wie

Einer.

Doch heut iſt noch nicht die

Gelegenheit,

Heut laßt ihr noch den Kelch

vorübergehn.

Licht

Dorfrichter, ich! Was denkt ihr auch von

mir?

Adam.

Ihr ſeid ein Freund von wohlgeſetzter

Rede,

Und euren Cicero habt ihr ſtudirt

Trotz Einem auf der Schul’ in Amſterdam.

Drückt euren Ehrgeiz heut hinunter, hört’

ihr?

Es werden wohl ſich Fälle noch ergeben,

Wo ihr mit eurer Kunſt euch zeigen

könnt.

Licht

Wir zwei Gevatterleute! Geht mir fort.

Adam

Zu ſeiner Zeit, ihr wißt’s, ſchwieg auch der

große

Demoſthenes. Folgt hierin ſeinem Muſter.

Und bin ich König nicht von Macedonien,

Kann ich auf meine Art doch dankbar

ſein.

12.

Licht.

Geht mir mit eurem Argwohn, ſag’ ich

euch.

Hab’ ich jemals —?

Hab ich jemals —?

Adam.

Seht, ich, ich, für mein Theil,

Dem großen Griechen folg’ ich auch. Es

ließe

Von Depoſitionen ſich und Zinſen

Zuletzt auch eine Rede ausarbeiten:

Wer wollte ſolche Perioden drehn?

Licht.

Nun, alſo!

Adam.

Von ſolchem Vorwurf bin ich

rein,

Der Henker hol’s! Und Alles, was es

gilt,

Ein Schwank iſt’s etwa, der zur Nacht

gebohren,

Des Tags vorwitz’gen Lichtſtrahl ſcheut.

Licht.

Ich weiß.

Adam.

Mein Seel! Es iſt kein Grund, warum ein

Richter,

Wenn er nicht auf dem Richtſtuhl ſitzt,

Soll gravitätiſch, wie ein Eisbär, ſein.

Licht.

Das ſag ich auch.

Adam.

Nun denn, ſo kom̄t, Gevatter.

Folgt mir ein wenig zur

Regiſtratur.

Folgt mir ein wenig zur

Regiſtratur;

Die Actenſtöße ſetz’ ich auf, denn die

Die liegen wie der Thurm zu Babylon.

Ein Bedienter

/: trit auf :/Hier ist

nachträglich, wohl von Kleist selbst, ein Querstrich

eingefügt worden zur Kennzeichnung des Beginns einer

neuen Szene (›Zweiter Auftritt‹ im

Erstdruck).

Der Bediente.

Gott helf, Herr Richter! Der Gerichtsrath

Walter

Läßt ſeinen Gruß vermelden, gleich wird er

hier ſein.

Adam

Ei, du gerechter Him̄el!

Iſt er mit Holla

Schon fertig?

11.

Der Bediente

Ja, er iſt in Huiſum ſchon.

Adam

He! Liſe! Grete!

He! Lieſe! Grete!

Licht.

Ruhig, ruhig jetzt.

Adam.

Gevatterchen!

Licht.

Laßt euren Dank

vermelden.

Laßt euern Dank

vermelden.

Der Bediente.

Und morgen reiſen wir nach Huſſahe.

Adam.

Was

thu

thu’ Das

Apostroph ist auch in einer Vergrößerung

nicht erkennbar, verbirgt sich aber

möglicherweise hinter dem Bogen über der

Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne

Apostroph.

thu’ Das Apostroph ist auch in

einer Vergrößerung nicht erkennbar, verbirgt

sich aber möglicherweise hinter dem Bogen

über der Minuskel ›u‹.

BKA und Hamacher lesen jeweils ›thu’‹. Das

Apostroph ist auch in einer Vergrößerung nicht

erkennbar, verbirgt sich aber möglicherweise hinter

dem Bogen über der Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne

Apostroph. ich jetzt? Was laſſ’ ich?

Was thu ich jetzt? Was

laſſ’ ich?

Was thu ich jetzt? Was laß

ich?In E hier eingefügt: ›Er greift nach

ſeinen Kleidern.‹.

Eine Magd

/: trit auf :/

Die Magd

Hier bin ich, Herr.

Licht.

Wollt ihr die Hoſen anziehn? Seid ihr

toll?

Zweite Magd

/: trit auf :/

Zweite Magd

Hier bin ich, Herr Dorfrichter.

Licht.

Nehmt den Rock.

Adam.In E ist

hinter ›Adam.‹ als Regieanweisung noch ›(ſieht ſich

um).‹ hinzugefügt.

Wer? Der Gerichtsrath?

Licht.

Ach, die Magd iſt es.

Adam

Die Bäffchen! Mantel! Kragen!

Die erſte Magd

Erſt die Weſte!

Adam.

Was? — Rock aus! Hurtig!

12.

Licht

/: zum Bedienten :/

Der Herr Gerichtsrath werden

Hier ſehr willkom̄en

ſein. Wir ſind ſogleich

Bereit ihn zu empfangen. Sagt ihm das.

Adam.

Den Teufel auch! Der Richter Adam läßt

ſich

Entſchuldigen.

Licht.

Entſchuldigen!

Adam.

Entſchuld’gen.

Iſt er ſchon unterwegs etwa?

Der Bediente.

Was ſagt ihr?Kleist kürzt hier in zwei

Korrekturgängen die Verse 112-1 und 112 zu einem

einzigen zusammen. In der Grundschicht

(Textstand ɑ) ist Vers 112-1 als Antilabe

konstruiert, klar erkennbar an der Einrückung von

Lichts Erwiderung ›Nichts …‹. In einer ersten

Änderung löst Kleist die Antilabe auf und ergänzt

Adams ›Was ſagt ihr?‹ zu einem Vollvers (Textstand

β). Lichts Anteil an Vers 112-1 wird vollständig

gestrichen, durch eine gerade Linie. Vers 112

bleibt unverändert. In einem späteren Arbeitsgang

(Textstand ɣ) streicht Kleist die Ergänzung in

112-1 wieder (mit wellenförmiger Linie) und ändert

im gleichen Arbeitsgang Vers 112 (durch zwei

Streichungen und zwei Ergänzungen), so dass mit

den verbleibenden acht Silben wieder eine Antilabe

entsteht. Diese Fassung entspricht auch der

Fassung des Erstdrucks. — Für die Diskussion um

ein Stemma von Kleists Krug ist diese Korrektur

wichtig. Die Herausgeber der BKA wollen zumindest

nicht ausschließen, dass Kleist die Korrekturen in

dieser Handschrift, die sich im Erstdruck

wiederfinden, aus einer anderen Handschrift X

übertragen habe. Der hier vorliegende, zweifache

und zeitlich getrennte Arbeitsvorgang würden der

Annahme einer weiteren Handschrift X

widersprechen, da hier nicht übertragen sondern

Lösungen erst probiert werden (Vgl. auch Zeller,

KJb xxx).

Aufgehangen? Ihn,

den Richter?

Was ſagt ihr?

Was ſagt ihr?

Aufgehangen? Ihn, den

Richter?

Was ſagt ihr?

Was ſagt ihr?

Licht.

Nichts. Es ist ein Mährchen bloß.

Nichts — Es ist ein

Mährchen bloß.

[ ]

[ ]

Inzwiſchen ruft man Hülfe

gleichinzwiſchen komt

herbei,

Inzwiſchen ruft

man Hülfe

gleich herbei,

Hülf

inzwiſchen komt herbei,

Huͤlf’ inzwiſchen kommt

herbei,

Man löſ’t ihn ab, und reibt ihn, und begießt

ihn,

Ins nackte Leben bringt man ihn zurück.

Adam

So? Bringt man ihn?

Licht.

Doch jetzo wird

verſiegelt

Doch jetzo wird

verſiegelt,

In ſeinem Haus, vereidet und

verſchloſſen,

Es iſt, als wär’ er eine

Leiche ſchon,

Es iſt, als waͤr er eine

Leiche ſchon,

Und auch ſein Richteramt iſt ſchon

beerbt.

Adam.

Ei, Henker, ſeht! — Ein liederlicher Hund

war’s —

11.

Sonſt eine ehrliche Haut, ſo wahr ich

lebe,

Ein Kerl, mit dem ſich’s gut zuſam̄en war;

Doch grauſam ſ

liederlich, das muß ich ſagen.

Wenn der Gerichtsrath heut in Holla war,

So gieng’s ihm ſchlecht, dem armen Kauz, das

glaub’ ich.

Licht.

Und dieſer Vorfall einzig, ſprach der

Bauer,

Sei Schuld, daß der Gerichtsrath noch nicht

hier;

Zu Mittag treff’ er doch

unfehlbar ein.

Zu Mittag treff’ er doch

ohnfehlbar ein.

Adam

Zu Mittag, gut, Gevatter.

Jetzt gilt’s Freundſchafft.

Zu Mittag! Gut,

Gevatter! Jetzt gilt’s Freundſchaft.

Ihr wißt, wie ſich zwei Hände waſchen

können.

Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter

werden,

Und ihr verdient’s, bei Gott, ſo gut wie

Einer.

Doch heut iſt noch nicht die

Gelegenheit,

Heut laßt ihr noch den Kelch

vorübergehn.

Licht

Dorfrichter, ich! Was denkt ihr auch von

mir?

Adam.

Ihr ſeid ein Freund von wohlgeſetzter

Rede,

Und euren Cicero habt ihr ſtudirt

Trotz Einem auf der Schul’ in Amſterdam.

Drückt euren Ehrgeiz heut hinunter, hört’

ihr?

Es werden wohl ſich Fälle noch ergeben,

Wo ihr mit eurer Kunſt euch zeigen

könnt.

Licht

Wir zwei Gevatterleute! Geht mir fort.

Adam

Zu ſeiner Zeit, ihr wißt’s, ſchwieg auch der

große

Demoſthenes. Folgt hierin ſeinem Muſter.

Und bin ich König nicht von Macedonien,

Kann ich auf meine Art doch dankbar

ſein.

12.

Licht.

Geht mir mit eurem Argwohn, ſag’ ich

euch.

Hab’ ich jemals —?

Hab ich jemals —?

Adam.

Seht, ich, ich, für mein Theil,

Dem großen Griechen folg’ ich auch. Es

ließe

Von Depoſitionen ſich und Zinſen

Zuletzt auch eine Rede ausarbeiten:

Wer wollte ſolche Perioden drehn?

Licht.

Nun, alſo!

Adam.

Von ſolchem Vorwurf bin ich

rein,

Der Henker hol’s! Und Alles, was es

gilt,

Ein Schwank iſt’s etwa, der zur Nacht

gebohren,

Des Tags vorwitz’gen Lichtſtrahl ſcheut.

Licht.

Ich weiß.

Adam.

Mein Seel! Es iſt kein Grund, warum ein

Richter,

Wenn er nicht auf dem Richtſtuhl ſitzt,

Soll gravitätiſch, wie ein Eisbär, ſein.

Licht.

Das ſag ich auch.

Adam.

Nun denn, ſo kom̄t, Gevatter.

Folgt mir ein wenig zur

Regiſtratur.

Folgt mir ein wenig zur

Regiſtratur;

Die Actenſtöße ſetz’ ich auf, denn die

Die liegen wie der Thurm zu Babylon.

Ein Bedienter

/: trit auf :/Hier ist

nachträglich, wohl von Kleist selbst, ein Querstrich

eingefügt worden zur Kennzeichnung des Beginns einer

neuen Szene (›Zweiter Auftritt‹ im

Erstdruck).

Der Bediente.

Gott helf, Herr Richter! Der Gerichtsrath

Walter

Läßt ſeinen Gruß vermelden, gleich wird er

hier ſein.

Adam

Ei, du gerechter Him̄el!

Iſt er mit Holla

Schon fertig?

11.

Der Bediente

Ja, er iſt in Huiſum ſchon.

Adam

He! Liſe! Grete!

He! Lieſe! Grete!

Licht.

Ruhig, ruhig jetzt.

Adam.

Gevatterchen!

Licht.

Laßt euren Dank

vermelden.

Laßt euern Dank

vermelden.

Der Bediente.

Und morgen reiſen wir nach Huſſahe.

Adam.

Was

thu

thu’ Das

Apostroph ist auch in einer Vergrößerung

nicht erkennbar, verbirgt sich aber

möglicherweise hinter dem Bogen über der

Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne

Apostroph.

thu’ Das Apostroph ist auch in

einer Vergrößerung nicht erkennbar, verbirgt

sich aber möglicherweise hinter dem Bogen

über der Minuskel ›u‹.

BKA und Hamacher lesen jeweils ›thu’‹. Das

Apostroph ist auch in einer Vergrößerung nicht

erkennbar, verbirgt sich aber möglicherweise hinter

dem Bogen über der Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne

Apostroph. ich jetzt? Was laſſ’ ich?

Was thu ich jetzt? Was

laſſ’ ich?

Was thu ich jetzt? Was laß

ich?In E hier eingefügt: ›Er greift nach

ſeinen Kleidern.‹.

Eine Magd

/: trit auf :/

Die Magd

Hier bin ich, Herr.

Licht.

Wollt ihr die Hoſen anziehn? Seid ihr

toll?

Zweite Magd

/: trit auf :/

Zweite Magd

Hier bin ich, Herr Dorfrichter.

Licht.

Nehmt den Rock.

Adam.In E ist

hinter ›Adam.‹ als Regieanweisung noch ›(ſieht ſich

um).‹ hinzugefügt.

Wer? Der Gerichtsrath?

Licht.

Ach, die Magd iſt es.

Adam

Die Bäffchen! Mantel! Kragen!

Die erſte Magd

Erſt die Weſte!

Adam.

Was? — Rock aus! Hurtig!

12.

Licht

/: zum Bedienten :/

Der Herr Gerichtsrath werden

Hier ſehr willkom̄en

ſein. Wir ſind ſogleich

Bereit ihn zu empfangen. Sagt ihm das.

Adam.

Den Teufel auch! Der Richter Adam läßt

ſich

Entſchuldigen.

Licht.

Entſchuldigen!

Adam.

Entſchuld’gen.

Iſt er ſchon unterwegs etwa?

Der Bediente.

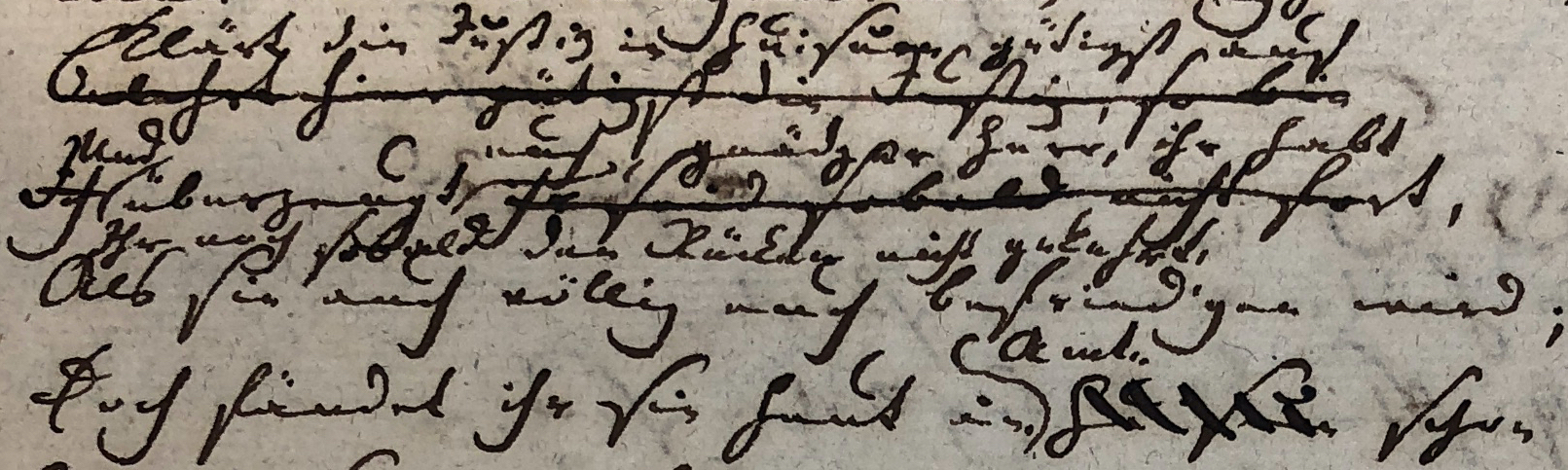

Er iſt

Noch in der Schenke, wo er

abgeſtiegen.

Im Wirthshaus noch,

er hat den Schmidt beſtellt

Noch in der Schenke, wo

er abgeſtiegen.

Im Wirthshaus

noch, er hat den Schmidt beſtellt

Im Wirthshaus noch. Er

hat den Schmidt beſtellt;

Der Wagen gieng uns auf der Reiſ’

entzwei;

Der Wagen gieng

entzwei.

Der Wagen

gieng uns auf der Reiſ’ entzwei;

Der Wagen

gieng entzwei.

Der Wagen ging

entzwei.

Er hat den Schmidt

beſtellt.

Er hat den Schmidt

beſtellt.

[ ]

[ ]

Adam

Gut. Mein Empfehl.

Der Schmidt iſt faul. Ich ließe mich

entſchuld’gen.

Ich hätte Hals und Beine faſt gebrochen,

Schaut ſelbſt, ſ’iſt ein

Spektakel, wie ich ausſeh:

Schaut ſelbſt, s’ iſt

ein Spektakel, wie ich ausſeh;

Und jeder Schreck purgirt

mich von Natur;

Und jeder Schreck

purgirt mich von Natur.

Ich wäre krank.

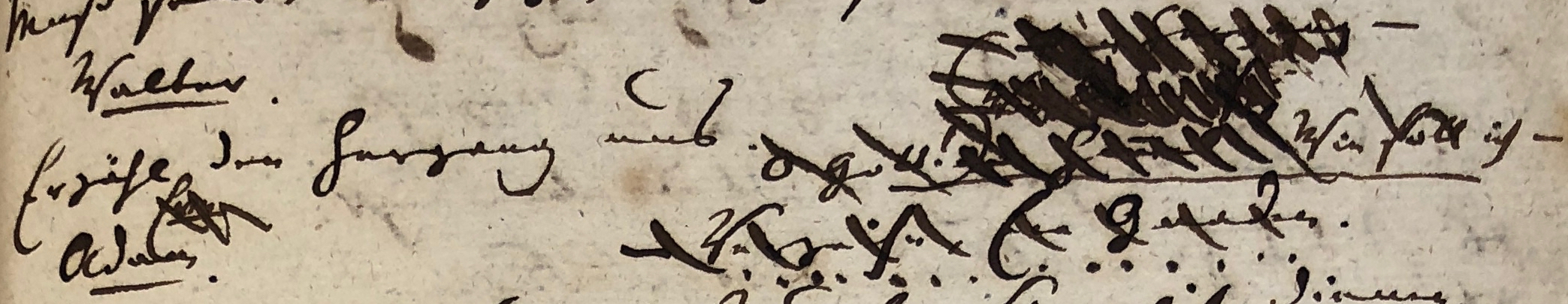

Adies.

Adies Ein

abschließender Punkt verbirgt sich unter der

letzten Durchstreichung (die ohne einen

vorhandenen Punkt auch gar keinen Sinn

hätte).

Adies Ein abschließender Punkt

verbirgt sich unter der letzten

Durchstreichung (die ohne einen vorhandenen

Punkt auch gar keinen Sinn

hätte).

Licht.

Seid ihr bei Sinnen? —

Der Herr Gerichtsrath wär ſehr angenehm.

— Wollt ihr?

Adam.

Zum Henker!

Licht.

Was?

Adam.

Der Teufel ſoll mich holen,

Iſt’s nicht ſo gut, als

hätt’ ich ſchon ein Pulver?

Iſt’s nicht ſo gut, als

haͤtt’ ich ſchon ein Pulver!

Licht.

Das fehlt noch, daß ihr auf den Weg ihm

leuchtet.

13.

Adam.

Margrethe! He! Der Sack

voll Knochen! Lieſe!

Margrethe! he! Der Sack

voll Knochen! Lieſe!

Die beiden Mägde

Hier ſind wir ja. Was wollt ihr?

Adam.

Fort! ſag’ ich.

Kuhkähſe, Schinken,

Butter, Würſte, Flaſchen

Kuhkaͤſe, Schinken,

Butter, Wuͤrſte, Flaſchen,

Aus der Regiſtratur geſchafft! Und flink!

—

Du nicht. Die Andere. — Maulaffe! Du ja!

— Gott’s Blitz, Margrethe! Lieſe ſoll, die

Kuhmagd,

In die Regiſtratur.

Die erſte Magd

/: abIn E wird ›ab‹ ergänzt zu

›(Die erſte Magd geht ab.)‹ :/

Die zweite Magd

Sprecht, ſoll man

euch verſtehn.

Sprecht, ſoll man euch

verſtehn!

Adam

Halt’s Maul jetzt, ſag’ ich —! Fort! Schaff

mir die Perücke!

Marſch! Aus dem KleiderBücherſchrank! Geſchwind! Pack dich!

Marſch! Aus dem

Kleiderſchrank! Geſchwind! Pack

dich!

Marſch! Aus dem

Bücherſchrank! Geſchwind! Pack

dich!

Marſch! Aus dem

Buͤcherſchrank! Geſchwind! Pack dich!

Die zweite Magd

/: ab :/

Licht

/: zum Bedienten :/

Es iſt dem Herrn Gerichtsrath, will ich

hoffen,

Nichts Böſes auf der Reiſe zugeſtoßen?

Der Bediente

Je, nun! Wir ſind im Hohlweg umgeworfen.

Adam.

Peſt! Mein geſchundner Fuß! Ich krieg’ die

Stiefeln —

Licht.

Ei, du mein Him̄el!

Umgeworfen, ſagt ihr?

Doch keinen Schaden weiter —?

Der Bediente.

Nichts von Bedeutung.

Der Herr verſtaukte ſich

die Hand ein wenig.

Der Herr verſtauchte

ſich die Hand ein wenig.

Die Deichſel brach.

Adam.

Daß er den Hals gebrochen!

14.

Licht.

Die Hand verſtaukt! Ei,

Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?

Die Hand verſtaucht! Ei,

Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?

Der Bediente.

Ja, für die Deichſel.

Licht.

Was?

Adam.

Ihr meint, der Doctor?

.

Ihr meint, der

Doctor?

Ihr meint, der

Doctor.

Ihr meint, der

Doctor.

Licht

Was?

Der Bediente.

Für die Deichſel?

Adam.

Ach, was! Für die Hand.

Der Bediente.

Adies, ihr Herrn. — Ich glaub’, die Kerls

ſind toll.

/: ab :/

Licht

Den Schmidt meint’ ich.

Adam.

Ihr gebt euch bloß, Gevatter.

Licht

Wie ſo?›Wie ſo‹ wurde

in Kleists Zeit häufig getrennt geschrieben. So auch

übernommen im Erstdruck. In Handschrift ein

erkennbarer, aber eher kleiner Abstand.

Adam.

Ihr ſeid verlegen.

Licht.

Er iſt

Noch in der Schenke, wo er

abgeſtiegen.

Im Wirthshaus noch,

er hat den Schmidt beſtellt

Noch in der Schenke, wo

er abgeſtiegen.

Im Wirthshaus

noch, er hat den Schmidt beſtellt

Im Wirthshaus noch. Er

hat den Schmidt beſtellt;

Der Wagen gieng uns auf der Reiſ’

entzwei;

Der Wagen gieng

entzwei.

Der Wagen

gieng uns auf der Reiſ’ entzwei;

Der Wagen

gieng entzwei.

Der Wagen ging

entzwei.

Er hat den Schmidt

beſtellt.

Er hat den Schmidt

beſtellt.

[ ]

[ ]

Adam

Gut. Mein Empfehl.

Der Schmidt iſt faul. Ich ließe mich

entſchuld’gen.

Ich hätte Hals und Beine faſt gebrochen,

Schaut ſelbſt, ſ’iſt ein

Spektakel, wie ich ausſeh:

Schaut ſelbſt, s’ iſt

ein Spektakel, wie ich ausſeh;

Und jeder Schreck purgirt

mich von Natur;

Und jeder Schreck

purgirt mich von Natur.

Ich wäre krank.

Adies.

Adies Ein

abschließender Punkt verbirgt sich unter der

letzten Durchstreichung (die ohne einen

vorhandenen Punkt auch gar keinen Sinn

hätte).

Adies Ein abschließender Punkt

verbirgt sich unter der letzten

Durchstreichung (die ohne einen vorhandenen

Punkt auch gar keinen Sinn

hätte).

Licht.

Seid ihr bei Sinnen? —

Der Herr Gerichtsrath wär ſehr angenehm.

— Wollt ihr?

Adam.

Zum Henker!

Licht.

Was?

Adam.

Der Teufel ſoll mich holen,

Iſt’s nicht ſo gut, als

hätt’ ich ſchon ein Pulver?

Iſt’s nicht ſo gut, als

haͤtt’ ich ſchon ein Pulver!

Licht.

Das fehlt noch, daß ihr auf den Weg ihm

leuchtet.

13.

Adam.

Margrethe! He! Der Sack

voll Knochen! Lieſe!

Margrethe! he! Der Sack

voll Knochen! Lieſe!

Die beiden Mägde

Hier ſind wir ja. Was wollt ihr?

Adam.

Fort! ſag’ ich.

Kuhkähſe, Schinken,

Butter, Würſte, Flaſchen

Kuhkaͤſe, Schinken,

Butter, Wuͤrſte, Flaſchen,

Aus der Regiſtratur geſchafft! Und flink!

—

Du nicht. Die Andere. — Maulaffe! Du ja!

— Gott’s Blitz, Margrethe! Lieſe ſoll, die

Kuhmagd,

In die Regiſtratur.

Die erſte Magd

/: abIn E wird ›ab‹ ergänzt zu

›(Die erſte Magd geht ab.)‹ :/

Die zweite Magd

Sprecht, ſoll man

euch verſtehn.

Sprecht, ſoll man euch

verſtehn!

Adam

Halt’s Maul jetzt, ſag’ ich —! Fort! Schaff

mir die Perücke!

Marſch! Aus dem KleiderBücherſchrank! Geſchwind! Pack dich!

Marſch! Aus dem

Kleiderſchrank! Geſchwind! Pack

dich!

Marſch! Aus dem

Bücherſchrank! Geſchwind! Pack

dich!

Marſch! Aus dem

Buͤcherſchrank! Geſchwind! Pack dich!

Die zweite Magd

/: ab :/

Licht

/: zum Bedienten :/

Es iſt dem Herrn Gerichtsrath, will ich

hoffen,

Nichts Böſes auf der Reiſe zugeſtoßen?

Der Bediente

Je, nun! Wir ſind im Hohlweg umgeworfen.

Adam.

Peſt! Mein geſchundner Fuß! Ich krieg’ die

Stiefeln —

Licht.

Ei, du mein Him̄el!

Umgeworfen, ſagt ihr?

Doch keinen Schaden weiter —?

Der Bediente.

Nichts von Bedeutung.

Der Herr verſtaukte ſich

die Hand ein wenig.

Der Herr verſtauchte

ſich die Hand ein wenig.

Die Deichſel brach.

Adam.

Daß er den Hals gebrochen!

14.

Licht.

Die Hand verſtaukt! Ei,

Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?

Die Hand verſtaucht! Ei,

Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?

Der Bediente.

Ja, für die Deichſel.

Licht.

Was?

Adam.

Ihr meint, der Doctor?

.

Ihr meint, der

Doctor?

Ihr meint, der

Doctor.

Ihr meint, der

Doctor.

Licht

Was?

Der Bediente.

Für die Deichſel?

Adam.

Ach, was! Für die Hand.

Der Bediente.

Adies, ihr Herrn. — Ich glaub’, die Kerls

ſind toll.

/: ab :/

Licht

Den Schmidt meint’ ich.

Adam.

Ihr gebt euch bloß, Gevatter.

Licht

Wie ſo?›Wie ſo‹ wurde

in Kleists Zeit häufig getrennt geschrieben. So auch

übernommen im Erstdruck. In Handschrift ein

erkennbarer, aber eher kleiner Abstand.

Adam.

Ihr ſeid verlegen.

Licht.

Was!

Die erſte

Magd

/: trit auf :/Sofortkorrektur. Kleist hatte offensichtlich bei der

Reinschrift die Regieanweisung

ausgelassen.

Adam.

He! L

Adam.

He! Lieſe!

Was haſt du da?

Erſte Magd.

Braunſchweiger

Würſt’, Herr Richter.

Braunſchweiger Wurſt,

Herr Richter.

Adam.

Das ſind Pupillenacten.

Licht.

Ich, verlegen!

15.

Adam.

Die kom̄en wieder zur

Regiſtratur.

Erſte Magd.

Die Würſte?

Adam.

Würſte! Was! Der Einſchlag

hier.

Licht.

Es war ein Misverſtändniß.

Die zweite Magd

/: trit auf :/

Zweite Magd.

Im Bücherſchrank,

Herr Richter, find’ ich

die Perücke nicht.

Herr Richter, find ich

die Peruͤcke nicht.

Adam.

Warum nicht?

Zweite Magd.

Hm! Weil ihr —

Adam.

Nun?

Zweite Magd.

Geſtern Abend

Glock eilf —

Zweite

Magd.Der Punkt hinter der

gestrichenen Sequenz ›Zweite Magd‹ ist nicht

eindeutig verifizierbar. (BKA und Recl:Hamacher

lesen ihn.)

Adam

Nun? Werd’ ich’s hören?

Nun? Werd ich’s

hoͤren?

Zweite Magd

Ei, ihr kamt ja,

Beſinnt euch, ohne die

Perück’ in’s Haus.

Beſinnt euch, ohne die

Peruͤck’ ins Haus.

Adam

Ich, ohne die Perücke?

Zweite Magd.

In der That.

Da iſt die Lieſe, die’s bezeugen kann.

Und eure andr’ iſt beim Perückenmacher.

Adam.

Ich wär’ —?

16.

Erſte Magd.

Ja, meiner Treu,

Herr Richter Adam.

Ja, meiner Treu, Herr

Richter Adam!

Kahlköpfig wart ihr, als

ihr wiederkamt,

Kahlkoͤpfig wart ihr,

als ihr wiederkamt;

Ihr ſpracht, ihr wärt gefallen, wißt ihr

nicht?

Das Blut mußt’ ich euch

noch vom Kopfe

waſchen.Ab hier schreibt Kleist mit neuer (oder neu

beschnittener) Feder.

Das Blut mußt ich euch

noch vom Kopfe waſchen.

Adam.

Die Unverſchämte!

Erſte Magd.

Ich will nicht ehrlich ſein.

Adam.

Halt’s Maul, ſag’ ich, es iſt kein wahres

Wort.

Licht.

Habt ihr die Wund’ denn geſtern

ſchon —?

Habt ihr die Wund’ ſeit

geſtern ſchon?

Adam.

Nein heut.

Die Wunde heut und geſtern die Perücke.

Ich trug ſie weißgepudert

auf dem Kopfe,

Ich trug ſie weiß

gepudert auf dem Kopfe,

Und nahm ſie mit dem Huth, auf Ehre,

bloß,

Als ich ins Haus trat, aus Verſehen h ab.

Was die gewaſchen hat, das weiß ich

nicht.

— Scheer dich zum Satan, wo du

hingehörſt!

In die Regiſtratur!

Erſte Magd /: ab

:/

Geh, Margarethe!

Gevatter Küſter ſoll mir

ſeine borgen.

Gevatter Kuͤſter ſoll

mir ſeine borgen;

In meine hätt’ die Katze heute Morgen

Gejungt, das Schwein! Sie läge

eingeſäuet

Mir unterm Bette da, ich weiß nun ſchon.

Licht.

Die Katze? Was? Seid ihr —?

Adam.

So wahr ich lebe.

Fünf Junge, gelb und

ſchwarz, und Ein’ iſt weiß.

Fuͤnf Junge, gelb und

ſchwarz, und eins iſt weiß.

Die Schwarzen will ich in

der Vecht erſäufen.

Was ſoll man machen? Wollt ihr eine

haben?

17.

Licht.

In die Perücke?

Adam.

Der Teufel ſoll mich holen.

Ich hatte die Perücke aufgehängt,

Auf einen Stuhl, da ich zu Bette gieng,

Den Stuhl berühr’ ich in der Nacht, ſie

fällt —

Licht.

Drauf nimt die Katze ſie ins Maul —

Adam.

Mein Seel —

Licht.

Und trägt ſie unter’s

Bett’ und jungt darin.

Und traͤgt ſie unter’s

Bett und jungt darin.

Adam

In’s Maul? Nein —

Licht.

Nicht? Wie ſonſt?

Adam.

Die Katz’? Ach, was!

Licht.

Nicht? Oder ihr vielleicht?

Adam.

In’s Maul! Ich glaube —!

Ich ſtieß ſie mit dem Fuße heut

hinunter,

Als ich es ſah.

Licht.

Gut, gut.

Adam.

Canaillen, die!

Die balzen ſich und jungen, wo ein Platz

iſt.

Zweite Magd

/: kichernd :/

So ſoll ich hingehn?

Adam.

Ja, und meinen Gruß

An Muhme Schwarzgewand, die Küſterinn.

Ich ſchickt’ ihr die Perücke unverſehrt

18.

Noch heut zurück — ihm

brauch’ſt du nichts zu ſagen.

Noch heut zuruͤck — ihm

brauchſt du nichts zu ſagen.

Verſtehſt du mich?

Zweite Magd.

Ich werd’ es ſchon beſtellen.

/: ab :/

Adam.

Mir ahndet heut nichts Guts, Gevatter

Licht.

Licht.

Warum?

Adam.

Es geht bunt Alles über Ecke

mir.

Iſt nicht auch heut Gerichtstag?

Licht.

Allerdings.

Die Kläger ſtehen vor der Thüre ſchon.

Adam.

— Mir träumt’, es hätt’ ein Kläger mich

ergriffen,

Und ſchleppte vor den Richtſtuhl mich; und

ich,

Ich ſäße gleichwohl auf

den Richtſtuhl dort,

Ich ſaͤße gleichwohl auf

dem Richtſtuhl dort,

Und ſchält’ und hunzt’ und ſchlingelte mich

herunter,

Und judicirt’ den Hals ins Eiſen mir.

Licht.

Wie? Ihr euch ſelbſt?

Adam.

So wahr ich ehrlich bin.

Drauf wurden beide wir zu Eins, und

flohn,

Und mußten in den Fichten übernachten.

Licht.

Nun? Und der Traum meint ihr?

Adam.

Der Teufel hol’s.

Wenn’s auch der Traum nicht iſt, ein

Schabernack,

Sei’s, wie es woll’, iſt

wider mich im Werk.

Sei’s, wie es woll’, iſt

wider mich im Werk!

Licht.

Die läpp’ſche Furcht! Gebt

ihr nur vorſchriftsmäßig

Die laͤpp’ſche Furcht!

Gebt ihr nur vorſchriftsmaͤßig,

19.

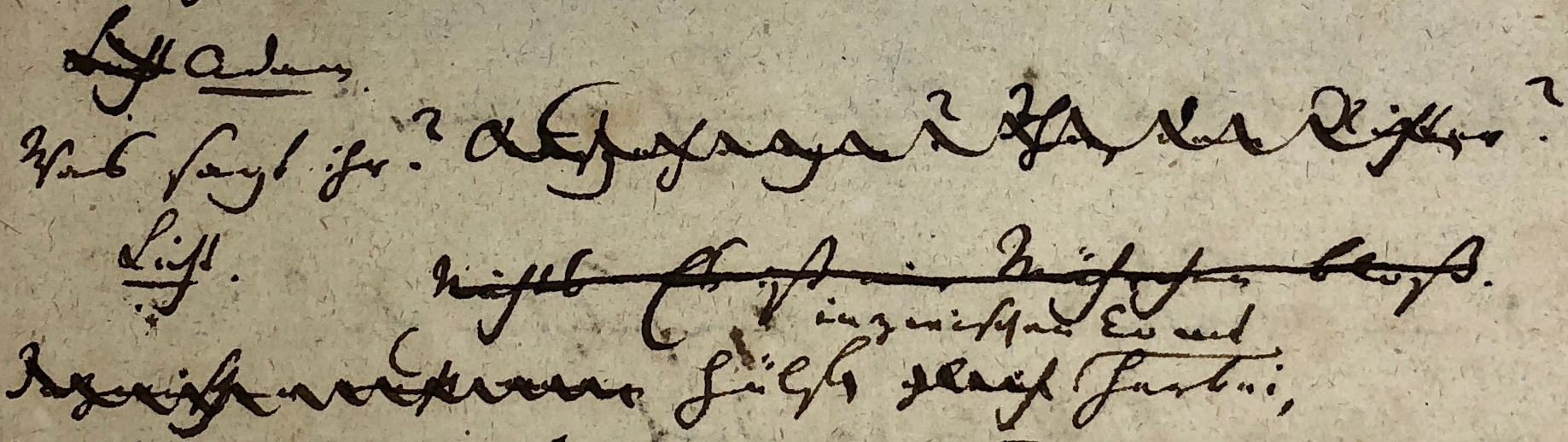

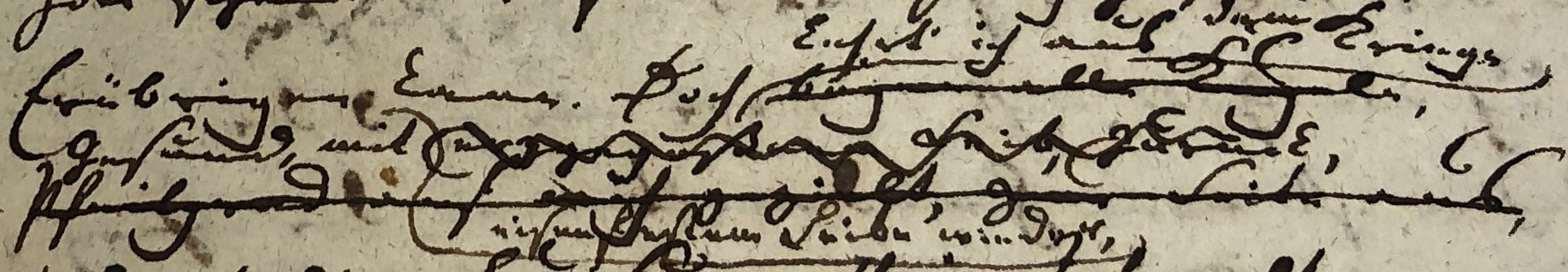

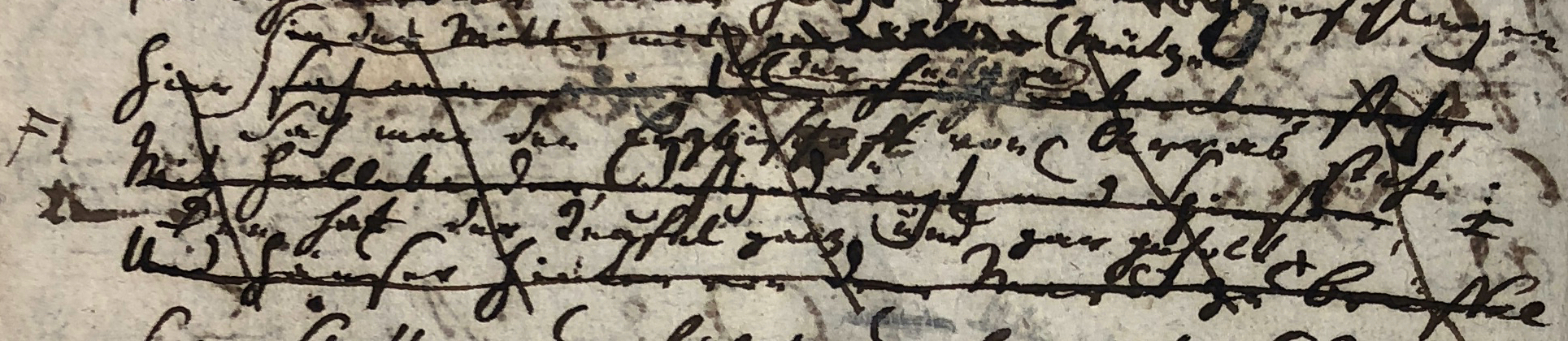

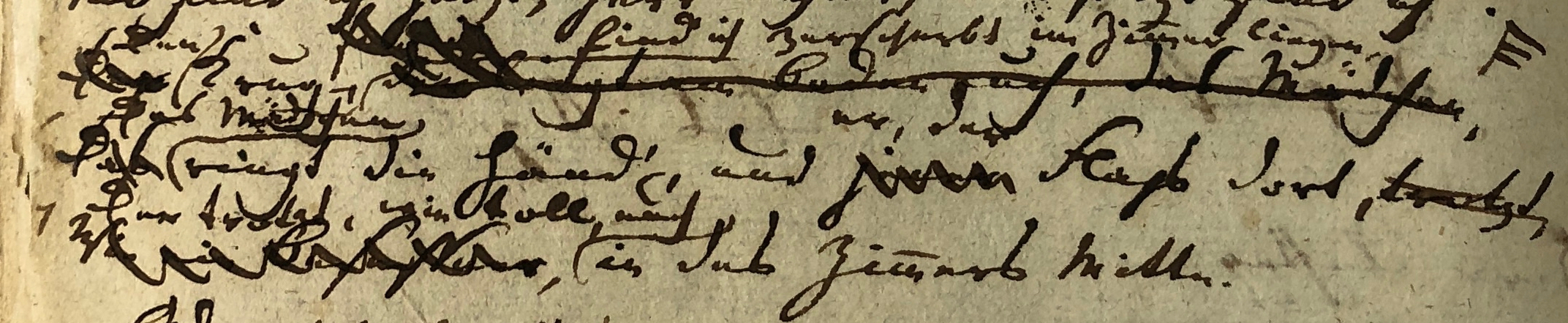

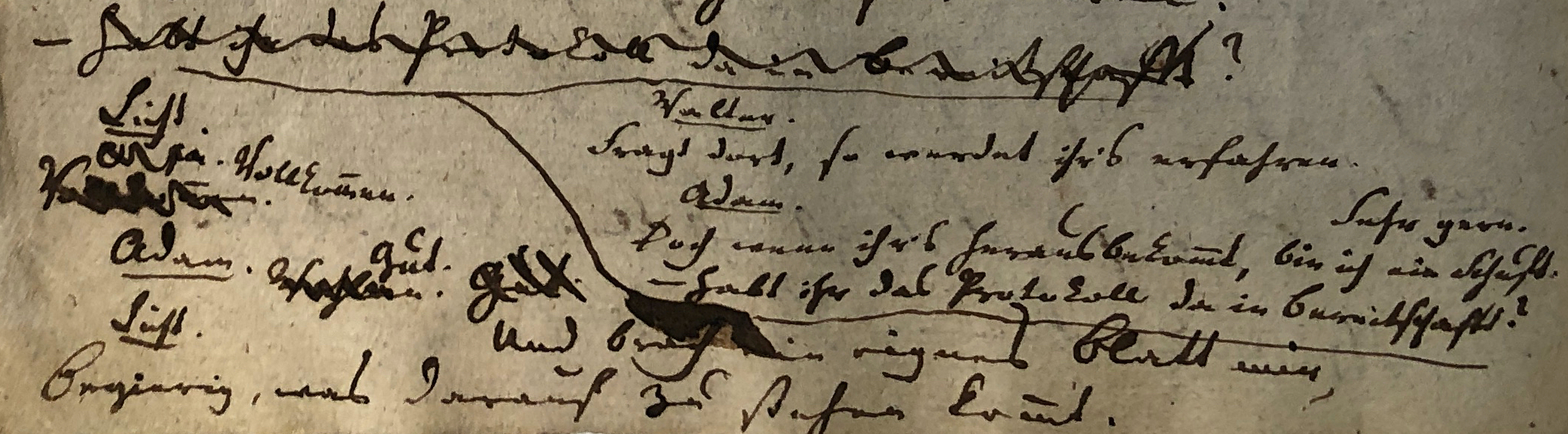

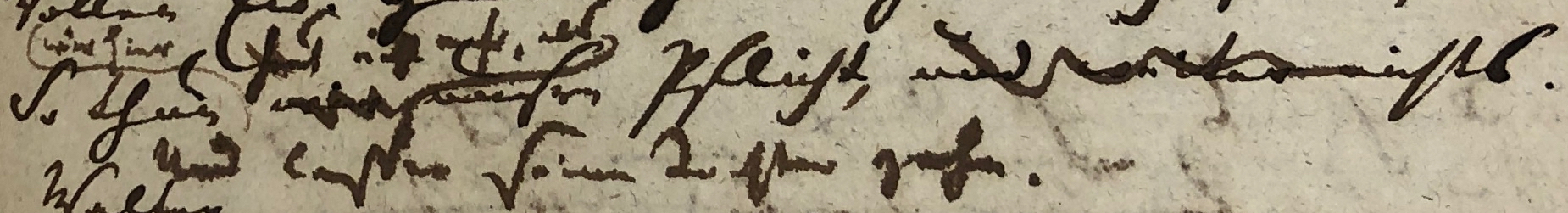

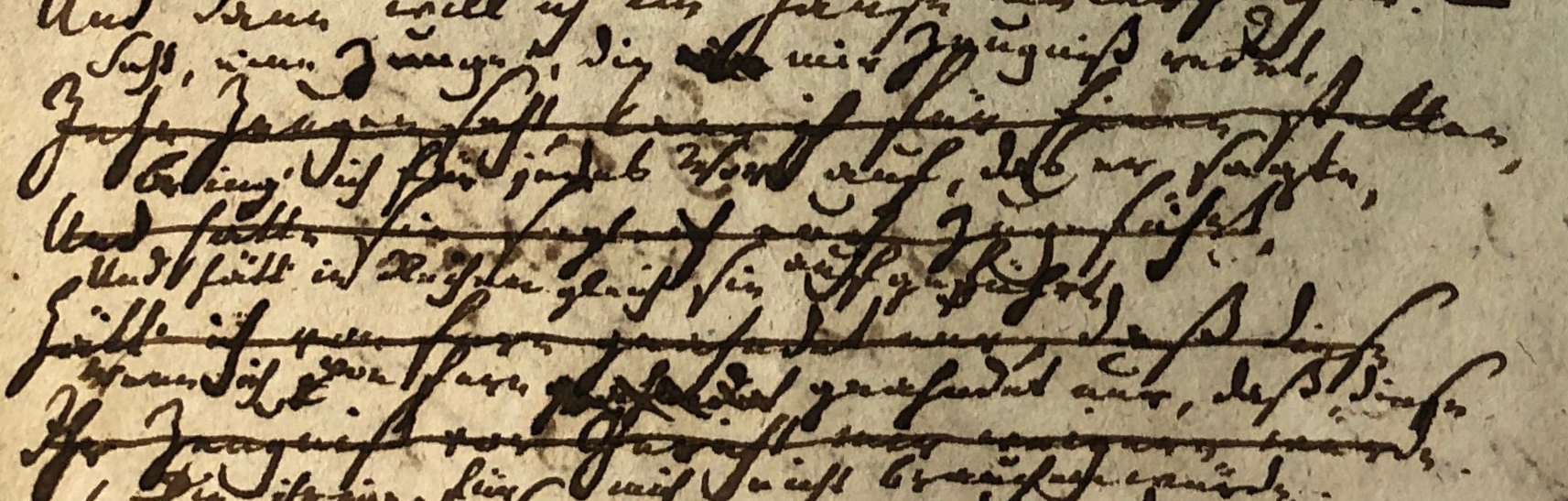

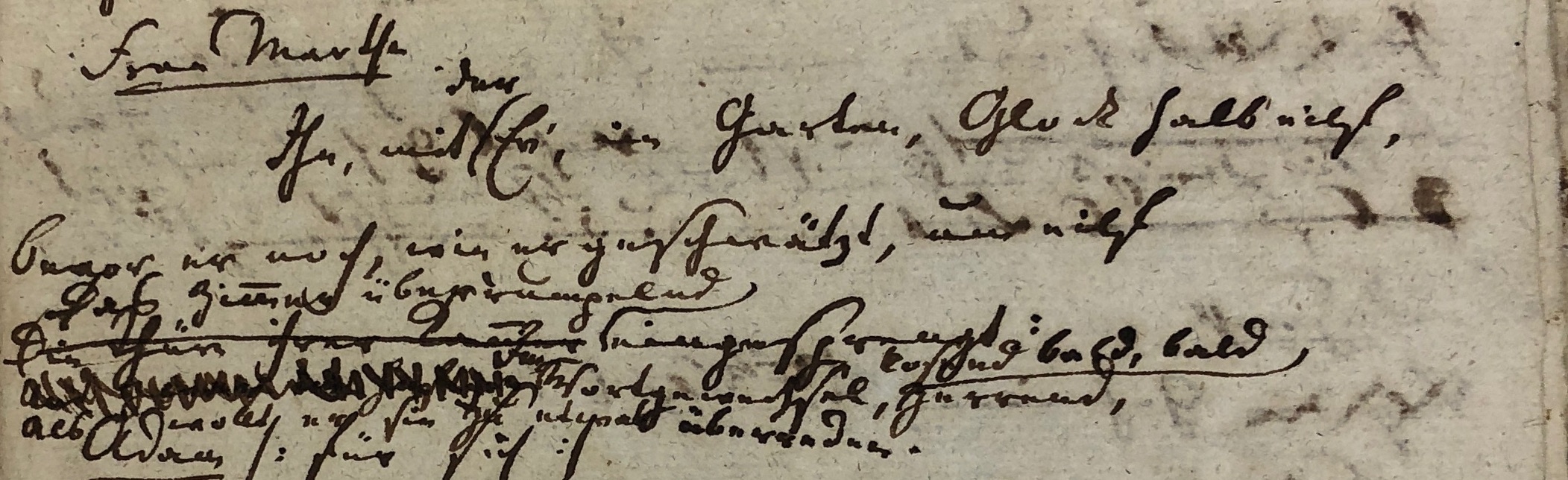

Wenn der Gerichtsrath gegenwärtig iſt,Kleist hat

hier offensichtlich zu Beginn der neuen Seite bei

der Abschrift eine Zeile ausgelassen und sie

nachträglich am obereren Seitenrand

ergänzt.

Recht den Partheien auf

dem Richterſtuhl,

Recht den Partheien auf

dem Richterſtuhle,

Damit der Traum vom ausgehunzten Richter

Auf andre Art nicht in Erfüllung geht.

Der

Gerichtsrath Walter

/: trit auf :/

Walter.

Gott grüß euch, Richter Adam.

Adam.

Was!

Die erſte

Magd

/: trit auf :/Sofortkorrektur. Kleist hatte offensichtlich bei der

Reinschrift die Regieanweisung

ausgelassen.

Adam.

He! L

Adam.

He! Lieſe!

Was haſt du da?

Erſte Magd.

Braunſchweiger

Würſt’, Herr Richter.

Braunſchweiger Wurſt,

Herr Richter.

Adam.

Das ſind Pupillenacten.

Licht.

Ich, verlegen!

15.

Adam.

Die kom̄en wieder zur

Regiſtratur.

Erſte Magd.

Die Würſte?

Adam.

Würſte! Was! Der Einſchlag

hier.

Licht.

Es war ein Misverſtändniß.

Die zweite Magd

/: trit auf :/

Zweite Magd.

Im Bücherſchrank,

Herr Richter, find’ ich

die Perücke nicht.

Herr Richter, find ich

die Peruͤcke nicht.

Adam.